鐳元素早在1898年便由居禮夫婦率先發現,但直到1910年,瑪麗·居禮才成功分離出純鐳,因而隔年獲頒諾貝爾化學獎。鐳元素迅速成為科學突破與時代進步的象徵,嗅覺靈敏的商人趁勢推出含有鐳的各種商品——從藥品、化妝品、食品到日常用品都有,宣稱具有神奇功效。

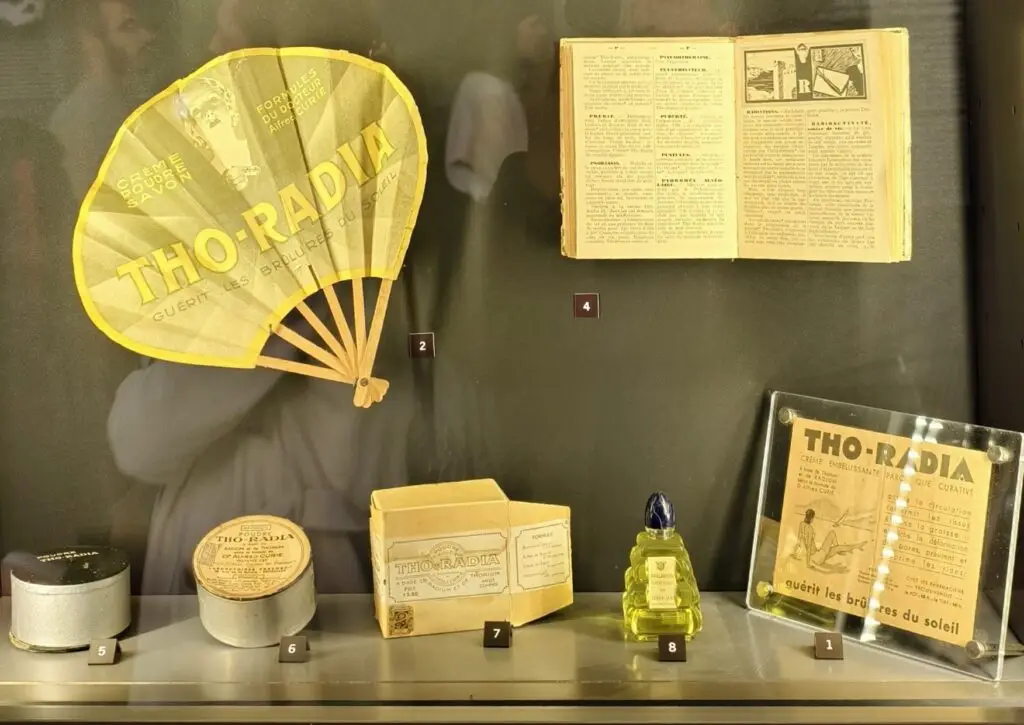

例如上圖即是Tho-Radia這家公司於1932年所做的海報,宣稱其含鐳的乳霜可以促進循環、緊緻皮膚、消除脂肪、去除皺紋,讓你容光煥發(你看圖中的模特兒多閃亮啊)。有趣的是,海報下方寫著「源自阿弗瑞德·居里醫生的配方」,其中居禮的字母還都用大寫,特意藉此強調「系出名門」。

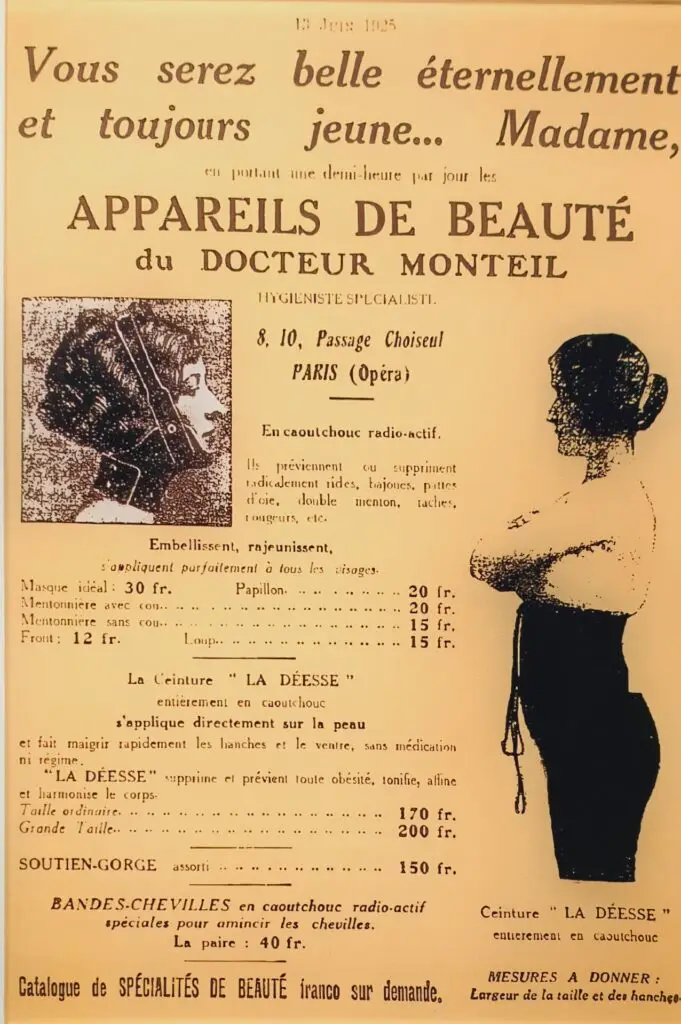

其實這位Dr. Alfred Curie和居禮夫婦根本沒有關係,但此一宣傳手法顯然有效地迷惑了消費者,乳霜創下銷售佳績,之後Tho-Radia又推出含鐳的粉餅、香水、肥皂等產品。還有廠商乾脆推出套頭套與束腰,宣稱美容效果更佳(如下圖)。

美國哈佛大學一位中輟生貝利(William Bailey),則早在1918年就將鐳鹽溶於水中,做成「鐳水」Radithor(如下圖),宣稱可激發活力、治療失眠、神經衰弱與性功能障礙。他賣出40萬瓶鐳水大賺一筆後,又推出鐳藥膏、鐳牙膏、鐳生髮劑,好像鐳可治百病似的。

從1910到1930年代,還有各式各樣鐳元素商品,競逐的廠商也不計其數,由此可見當時還不清楚放射性對人體的危害。你可能會覺得奇怪為什麼二十幾年都沒發現?這或許是大部分商品所含的劑量不高,或者是成分中根本就沒有鐳(畢竟成本相當昂貴),因此並未出現大規模的嚴重危害。不過有一批女工就沒這麼幸運了。

1917年,第一次世界大戰期間,美國鐳公司(United States Radium Corporation)利用鐳的放射性會使硫化鋅發出螢光,做出一種夜光塗料,塗於手錶的錶盤和指針,或是儀錶板,供美國軍方使用。負責漆塗的年輕女工常常得用舌尖或嘴唇順畫筆的筆尖(如下圖),塗料中的鐳便進入口中,累積在體內。

大戰結束後,夜光鐘錶成為時尚商品,又有兩家公司聘僱女工用夜光塗料繪製錶盤,她們同樣地從口中攝入了鐳。結果這三家公司陸續有女工出現牙齒鬆動、下顎痠痛,甚至骨頭壞死或其它嚴重症狀。1925年,美國鐳公司的五名女工決定向公司提出訴訟,但過了兩年才有律師願意承接。在媒體的報導下,這些後來被稱為「鐳女孩」的遭遇也才引起大眾注意。

不過當時尚無法證明她們的病情和鐳有關,包括瑪麗·居禮於1934年因再生不良性貧血過世時,也還不確定是長期接觸放射性元素所造成的。因此鐳商品仍繼續熱賣,直到越來越多案例出現,1938年的《食品藥物和化妝品法案》才納管使用放射性物質的商品,規定若有危害健康之虞即需下架,並禁止不實宣傳療效,自此歐美地區的鐳元素熱潮終於迅速消退。

如今回顧當時人們迷惑於鐳元素的神奇功效,引發一場追逐健康、美麗與時尚的消費熱潮,可能會覺得可笑,但其實這樣的戲碼至今仍在上演。從鍺項鍊、離子水,到各種冠以石墨烯或量子之名的商品,不也映照出這種對科學的無知而盲目崇拜新科技的心理,即使過了一世紀仍然存在嗎?

參考資料: