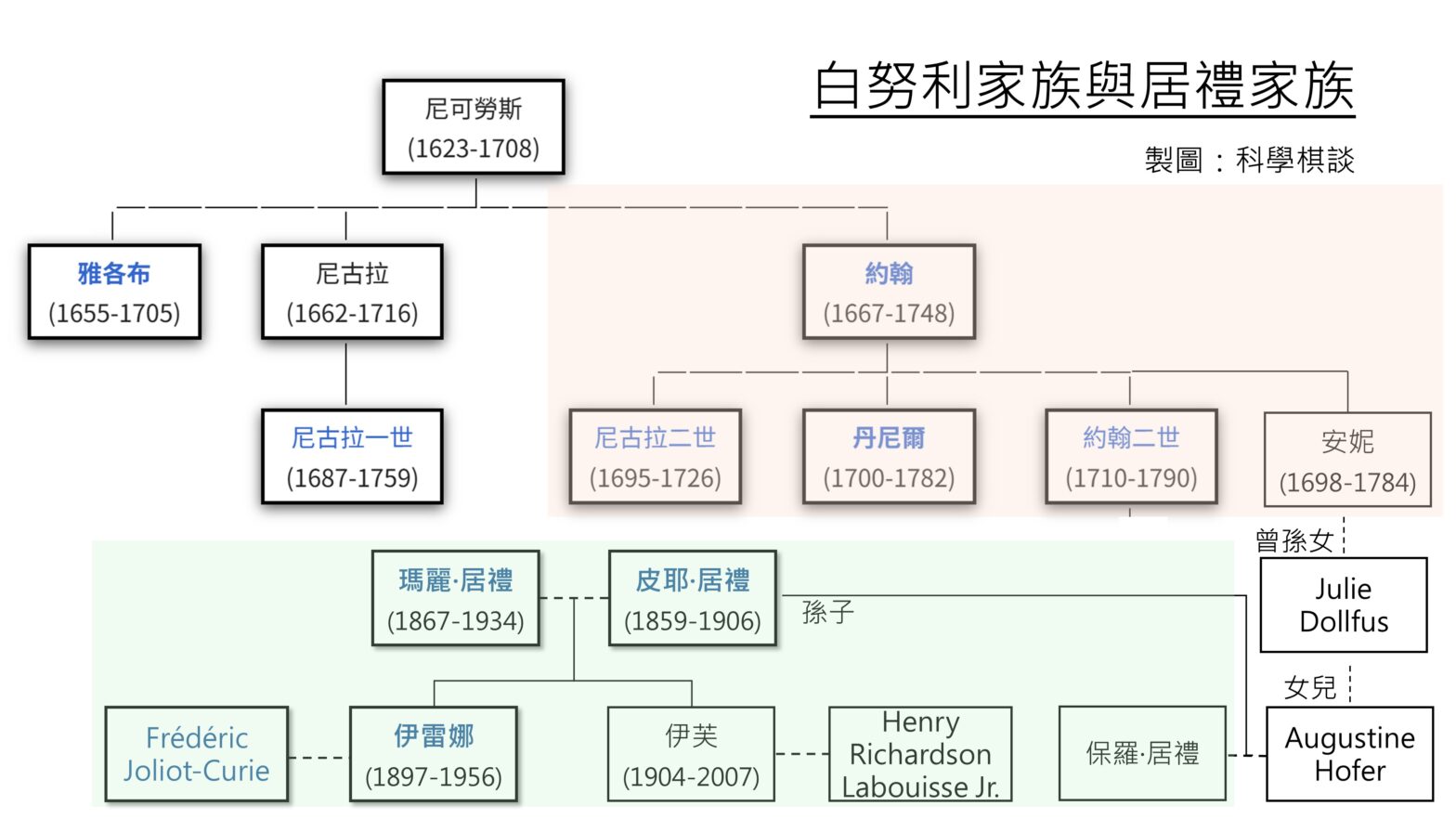

史上拿到最多諾貝爾獎的家族就是居禮一家,包括: ——皮耶•居禮和瑪麗•居禮兩人獲頒1903年的物理學獎; ——瑪麗•居禮於1911年再得到化學獎; ——長女伊雷娜和夫婿弗雷德里克•約里奧-居禮一起拿到1935年的化學獎; ——次女伊芙的先生小亨利理查森•拉布伊斯則於1965年獲頒和平獎。 兩代成員共有六個人次獲得諾貝爾獎,可說是絕無僅有,即使只算科學獎項,此一紀錄未來恐怕也難以再現。 如果不要用諾貝爾獎做比較,科學史上還有像居禮一家這麼厲害的家族嗎?有喔,那就是17、18世紀的白努利家族,他們三代成員出了八位非常傑出的數學家和科學家,其中幾位也出現在教科書中。有趣的是,居禮家族和白努利家族竟然有血緣關係! 附圖最上方的尼可勞斯是世居瑞士的大商人,他的 ——長子雅各布:萊布尼茲好友,為微積分做出不少貢獻;積分(integral)一詞就是他率先使用,萊布尼茲才從善如流。他還提出「大數法則」的嚴謹證明,數學常數e也是他最先發現,有十多個數學名詞都是以他為名。 ——孫子(次子尼古拉之子)尼古拉一世:提出著名的「聖彼得堡悖論」,展現理性思考期望值與實際行動之間的矛盾,成為行為經濟學中極具啟發性的案例。 ——幼子約翰:不遺餘力捍衛並推廣萊布尼茲的微積分,撰寫第一本微積分的教科書。著名的「最速降線」問題(從高點最快抵達低點的路徑;一般會直覺以為是直線,結果竟然不是),就是由他向當代數學家提出的挑戰。除了三個兒子都是大數學家,史上著作最豐的數學巨擘歐拉,也是他的學生。 ——約翰長子尼古拉二世:因為數學上的成就,和弟弟丹尼爾一起獲俄國彼得大帝之邀,前往剛成立的聖彼得堡學院任教。 ——約翰次子丹尼爾:歐拉摯友,歐拉就是經由他介紹,才進入聖彼得堡科學院。他提出「效用」的概念來解決「聖彼得堡悖論」。他在流體力學做出許多開創性的貢獻,「白努利定律」便是他發現的。 ——約翰幼子約翰二世:三度贏得巴黎科學院的論文獎,對光與聲音的傳播,及磁學、力學都有所貢獻。他的長子約翰三世也是傑出的數學家暨天文學家,次子雅各布二世則是物理學家,取了歐拉的孫女為妻。 約翰還有個女兒安妮(Anne Catherine Bernoulli),她嫁給了約翰•多弗斯(Jean Dollfus),他們的曾孫女茱麗葉(Julie Dollfus)和約翰•霍佛(Jean Hofer)結婚,所生的女兒奧古斯汀(Augustine Hofer)嫁給保羅•居禮(Paul Curie)。皮耶•居禮便是他們的孫子,因此算是約翰•白努利的後代,也串連起科學史上最傑出的兩個家族。 我在寫居禮夫婦的故事時,花了些時間爬梳出這中間的血脈關係,嘖嘖稱奇之餘,也不禁懷疑莫非有特定的遺傳基因在這兩百多年間輾轉流傳下來? 參考資料:

Author Archives: 瑞棋 張

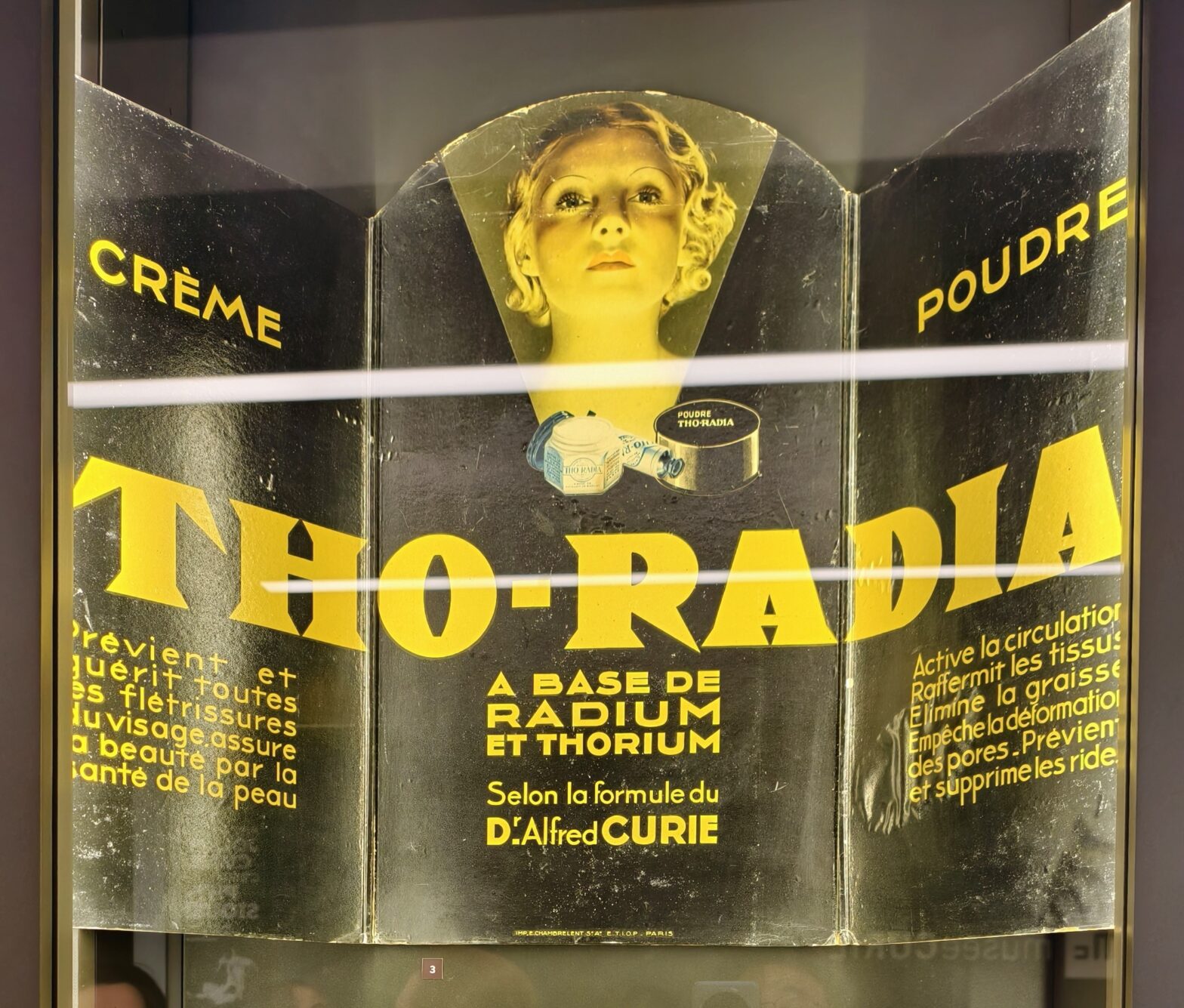

鐳元素的熱潮與悲劇

1910到1930年代,出現各種含有鐳元素的商品——從藥品、化妝品、食品到日常用品都有,宣稱具有神奇功效。然而對放射性的無知中就帶來了悲劇……。

最令人動容的悼文——瑪麗·居禮的日記

皮耶·居禮於1906年4月19日不幸橫死於馬車輪下,悲痛欲絕的居禮夫人直到14天後,才提筆寫下對摯愛的哀思。 下面這段文字直到她過世三年後,她的次女伊芙收錄在1937年出版母親的傳記中,才為世人所知。這大概是我看過最令人動容的悼念文;上圖即是文中提到隨著皮耶入土的那張照片。 「星期六早上,我們把你放進棺木,我小心托著你的頭好完成這一步。我們在你冰冷的臉龐獻上最後一吻,然後在棺木上放了幾朵花園裡摘來的長春花,還有被你稱為『乖學生』的那張我的小照片——你好愛這張。這張照片必須陪你走進墳墓,照片裡的她當時好幸福,因為她讓你如此中意,以至於你毫不猶豫地提出願與她共度一生,儘管只見過她幾次。你常告訴我,這是你人生中唯一一次毫不猶豫地採取行動,並且堅信自己所做是對的。我的皮耶,我想你說得沒錯。我們生來就是要互相廝守,我們的結合是命中註定的。 你的棺木封起來了,我再也見不到你。我不讓他們用那塊可怕的黑布蓋住它。我拿鮮花來覆蓋,然後在它旁邊坐下來……。 他們把墳墓填起來,然後在上面放了一束束鮮花。一切都結束了,皮耶在地下永遠地沉睡;一切都結束了,一切、一切。 我整天都在實驗室工作,這是我唯一能做的事;我待在那裡比其它地方都好。我想不到還有什麼能給我個人帶來喜悅,或許除了科學工作──但即使埋首其中,也不行,因為如果我成功了,我無法忍受你不知道。」 參考資料:Marie Curie: In Her Own Words – BRIEF Exhibit

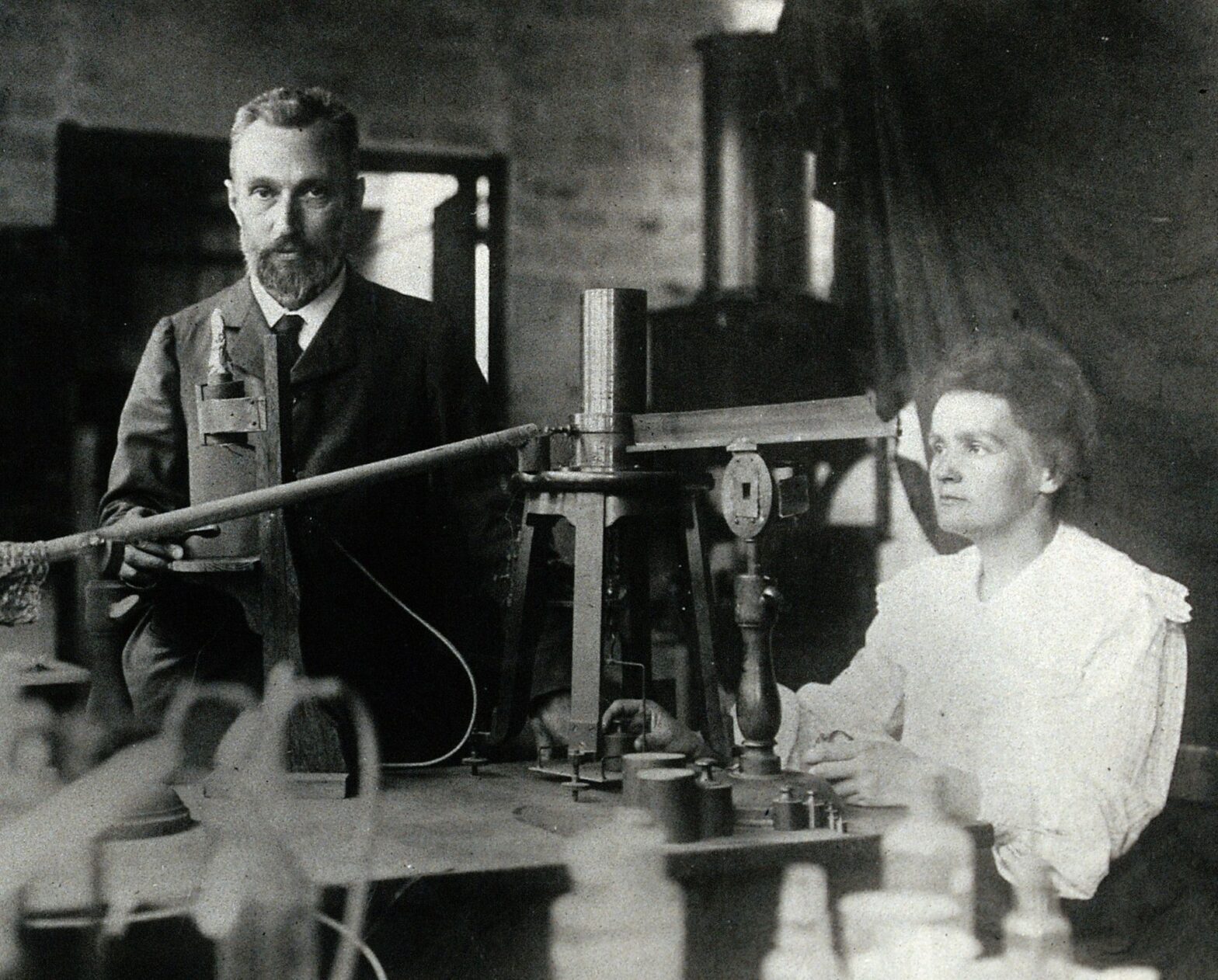

用情至深的居禮先生

6月25日那篇介紹愛因斯坦前妻米列娃的貼文,有讀者留言說:「以丈夫的角色來說,居禮先生是比愛因斯坦好太多的男人。」的確,米列娃懷了愛因斯坦的孩子而放棄科學生涯,婚後又生了兩個兒子,孰料愛因斯坦變心後堅持離婚,讓她獨自照顧小孩。相比之下,皮耶·居禮完全就是對照組,不但情深似海,還全力支持妻子的科學研究,助她成為名垂青史的居禮夫人。 結為連理 本姓斯克沃多夫斯卡(Skłodowska)的瑪麗在波蘭出生長大,因當時波蘭不允許女性接受高等教育,家中又經濟拮据,她便與二姊約定由她先去工作賺錢,資助二姊去巴黎念醫學院的學費,待二姊畢業後再資助她來巴黎。於是她中學畢業後當了六年家教,直到24歲才進入巴黎大學就讀。 她發憤苦讀,只花了兩年就拿到物理學學位,次年再拿到數學學位。1894年畢業後,她獲得法國國家工業促進會委託,研究各種鋼鐵的磁性。為此她需要夠大的實驗室空間,一位波蘭物理學家便為她介紹了在巴黎高等理工學院任教的皮耶·居禮。 皮耶比瑪麗年長8歲,早在1880年21歲時,就和哥哥發現壓電現象(某些晶體受到壓力時會產生電場),隨後又發明相當靈敏的壓電靜電計,而在科學界嶄露頭角。瑪麗來找他時,他正在研究磁性與溫度的關係,除了提供實驗室空間,剛好也可以給她一些指導。 皮耶被聰慧堅毅的瑪麗深深吸引,無需日久即已生情,很快便表明非她不娶。但瑪麗無意留在巴黎,婉拒絕了他的求婚,沒想到皮耶竟表示可隨她回波蘭,即使只能當個法語老師也願意。 瑪麗堅持不可,要他好好把博士論文寫完,她自己仍按計畫回國。沒想到,波蘭科學界完全沒有女性的立足之地,她只好於1895年重返巴黎。此時皮耶也已取得博士學位並升為教授,在他的積極追求下,瑪麗於7月26日嫁給了他,成為居禮夫人。 放射性 他們兩人騎著腳踏車旅行,簡單度了蜜月後,就繼續在實驗室工作。1896年3月,法國物理學家貝克勒(Henri Becquerel)無意間發現鈾鹽會放射出神秘的能量,瑪麗得知後,決定要找出放射性的來源。皮耶再次展現對妻子的絕對支持,毅然就把手上的研究擱置一旁,全心全力和瑪麗一起展開實驗。 皮耶之前發明的壓電靜電計此時剛好派上用場,可用來精確測量出放射性強度。結果出乎他們的意料,含有各種雜質的瀝青鈾礦,放射性竟然比同重量的鈾元素還強,顯然瀝青鈾礦裡還有其它尚未發現的放射性元素。 居禮夫婦找了個破舊的棚屋,既沒暖氣又通風不良,兩人忍受著夏天悶熱、冬天酷寒的惡劣環境,輪流用鐵棒攪拌上噸的瀝青鈾礦渣,開始了漫長而艱苦的提煉與分離工作。經過兩年多的努力,他們終於在1898年先後發現釙與鐳這兩種新元素,但他們並未因此滿足,仍繼續研究放射性有何作用。 1903年,諾貝爾獎委員會通過將物理學獎頒予貝克勒和皮耶,其中一位委員透露給皮耶知道,皮耶立刻向委員會提出申訴,表明瑪麗的貢獻不下於自己,無法接受只有自己獲獎。在他的堅持下,委員會才讓瑪麗成為第一位獲得諾貝爾獎的女性。 驟失摯愛 獲獎後,皮耶立刻被巴黎大學聘為教授,瑪麗雖礙於性別因素仍無教職,至少已打入頂尖科學家的圈子內。除了學術事業攀上顛峰,巨額獎金也讓他們的經濟狀況獲得改善,眼見日子終於苦盡甘來,孰料兩年半後竟然風雲變色。 1906年4月19日,巴黎大雨滂沱,皮耶撐傘穿越馬路時,不幸被載滿軍服的馬車撞倒,慘死於輪下。瑪麗到了傍晚才聞此噩耗,她強忍悲痛張羅一切,包括安頓兩個女兒、通知家人、領回遺體,直到第二天皮耶的哥哥趕來,她才崩潰痛哭。 瑪麗日後在自傳中回憶當時: 「我無法用言語表達那場深沉而重大的人生危機。我失去了最親密的伴侶也是最好的朋友,這個打擊壓得我透不過氣來,覺得無力面對未來。然而,我無法忘記我丈夫過去常說的話:即使失去了他,我也應該繼續我的工作。」 因此葬禮的第二天,瑪麗就回到實驗室,繼續兩人原本的研究。5月,巴黎大學邀她接下皮耶的教職,她再度打破歷史,成為巴黎大學第一位女教授。1911年瑪麗再攀顛峰,因為分離出純鐳及對鐳元素特性的研究,而獨獲諾貝爾化學獎,至今仍是唯一獲得兩次諾貝爾獎的女性,更是唯一橫跨物理與化學兩個獎項的人。 如今瑪麗·居禮已是女性打破桎梏、自我實現的最佳典範,載入史冊流芳百世。但在這位居禮夫人耀眼的光芒背後,其實有著居禮先生的全力支持與無私奉獻,這也是值得歌頌的動人篇章。 參考資料:

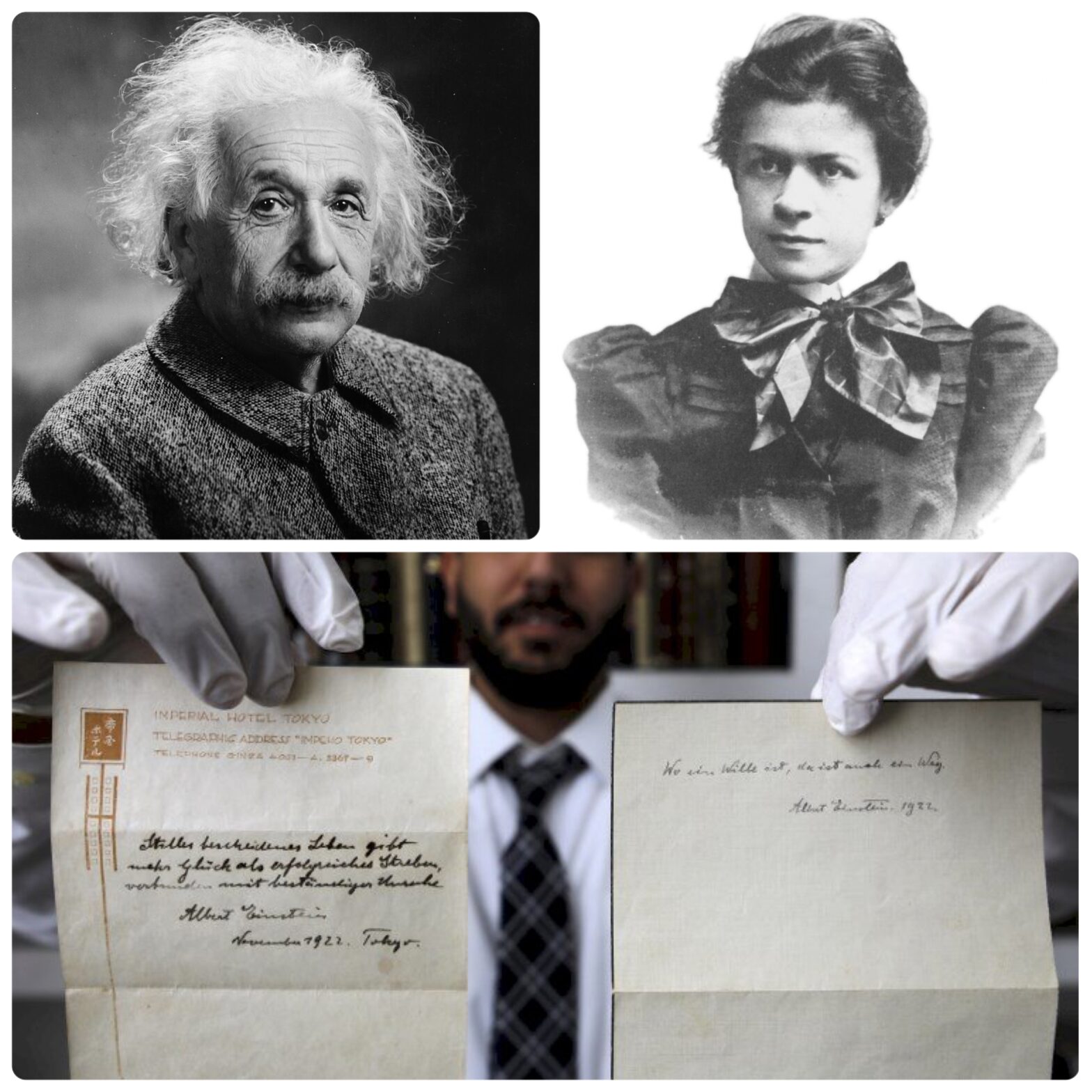

諾貝爾獎獎金vs.愛因斯坦親筆字條

上一篇貼文提到1922年,愛因斯坦得到1921年原本從缺的諾貝爾物理學獎,不過獎金則依離婚協議,需全額給予前妻米列娃。這筆獎金全額是121,572瑞典克朗,相當於32,250美元——有讀者問這相當於現在多少錢? 根據usinflationcalculator這個網站,1922年1美元的購買力相當於2025年的19.13元。因此若以通貨膨脹率19.13倍計算,當時諾貝爾獎獎金32,250美元,相當於現在的617,098美元(註)。 當初這筆贍養費超過愛因斯坦年薪的十倍,可說是相當高了。不過就在愛因斯坦獲獎一週後,他卻隨手給了一個陌生人價值更高的東西。 愛因斯坦是11月10日在輪船上收到獲獎的電報。他於17日抵達日本,住進東京帝國飯店,準備展開巡迴演講。服務生將行李送到房間時,不知是愛因斯坦沒有小鈔,或是服務生謝卻了小費,愛因斯坦拿起桌上飯店的信紙,以德文寫下一句格言: 「平靜而謙遜的生活,比追求成功和隨之而來的不斷煩惱,會帶來更多幸福。」 並簽上姓名和日期、地點。 另外他又給了一張,寫上:「有志者,事竟成。」也有親筆簽名。(我猜測可能是在退房時給的。) 愛因斯坦略帶玩笑地跟這位送行李的服務生說:「好好保存,也許將來會很值錢。」 果不其然,2017年10月24日在耶路撒冷的拍賣會上,第一張「幸福字條」以156萬美元賣出,第二張則是24萬美元。根據紐約時報報導,拿出來拍賣的正是那位服務生之兄弟的孫子。 就這樣,與愛因斯坦素昧平生的日本服務員,其家族後代幸運地獲得180萬美元。反觀愛因斯坦前妻米列娃,為了婚姻放棄學術生涯、還要獨自照顧兩個小孩,卻因背負兒子的療養費加上投資房屋失利,最後一無所有。 即使她將錢放在安穩的定存,以通膨換算後,日本服務員獲贈的兩張便條,價值仍是米列娃所拿到諾貝爾獎獎金的3.8倍。無論從金額大小、親疏關係,或是人生際遇來比較,都令人不勝唏噓啊! 註:諾貝爾獎獎金並沒有一個固定的金額,而是視基金的投資效益而訂;例如2012年獎金是800萬瑞典克朗,前年和去年則已增加到1,100 萬瑞典克朗。不過愛因斯坦1922年拿到約12萬瑞典克朗,反而比1901年首次頒發的15萬瑞典克朗還少。 參考資料: ‘More valuable than a regular tip’: Einstein’s handwritten note to courier sells for $1.5m | Albert Einstein | The Guardian

愛因斯坦的諾貝爾獎金全給了前妻,但她還是失去了一切

1922年頒發了兩個諾貝爾物理學獎,一個是當年度的頒給了波耳,另一個則是1921年原本從缺的給了愛因斯坦。愛因斯坦終於獲得早該得到的桂冠,不過,獎金卻得拱手讓給前妻米列娃·馬里奇(Mileva Marić)。 米列娃大愛因斯坦3歲,兩人於1896年同時進入蘇黎世理工學院就讀而相識,兩年後才成為戀人。米列娃的夢想也是成為科學家,但卻在1901年不小心懷孕了,她只好放棄正在準備的博士論文,回塞爾維亞的家待產。 米列娃生下了女兒,但不知是因病早夭或是交給親友扶養,總之她於1903年 回到瑞士和愛因斯坦結婚時,並未帶著小孩,兩人也守口如瓶,外界都不知道他們曾有過這個女兒。婚後第二年,米列娃生下長子漢斯,她更是只能扮演家庭主婦的角色,不過偶而仍會和愛因斯坦討論物理學,甚至幫忙檢查計算是否有誤。 米列娃 1910年再生下次子愛德華後,家務更加繁重,但愛因斯坦卻光芒四射,不時就有演講或研討會的邀約。米列娃越來越抑鬱寡歡,兩人的感情也出現裂痕。1912年愛因斯坦隻身赴柏林任教,很快就與久違的表姊艾爾莎(Elsa Einstein)陷入愛河,變了的心再也無法挽回。 愛因斯坦多次要求離婚,但米列娃一直沒有答應,除了心有不甘,也因為愛因斯坦雖然答應每年給她贍養費,但德國馬克不斷貶值,她擔心是否夠她獨自扶養兩個小孩。 1918年,愛因斯坦又再提出離婚,這次他主動加碼:未來他獲得諾貝爾獎,獎金就全部交給米列娃。這筆金額是當時大學教授平均年薪的十倍以上,瑞典幣又相當穩定,米列娃幾經考慮後終於同意離婚——顯然她毫不懷疑愛因斯坦一定會得到諾貝爾獎,而這筆獎金或許對她為婚姻放棄學術生涯,也有心理上的補償作用。 1923年,愛因斯坦以信託方式將全額獎金交予米列娃,共121,572瑞典克朗(相當於32,250美元)。米列娃用來在蘇黎世買了三間房子,一間自住,另外兩間出租,靠租金收入維持家用。 不料1929年全球進入經濟大蕭條,兩間房屋租不出去,第二年次子愛德華又被診斷出思覺失調症,不時需要住進療養院,為了支付開銷,米列娃只能陸續賣掉兩間投資的房子。到了1939年,連自住的房子都快保不住,她只好向早已移居美國的愛因斯坦求援,將房屋所有權轉讓給他,由他代為清償債務並提供生活費。 或許是照料愛德華讓她身心俱疲,米列娃後來好幾次小中風;有一年冬天,她還在前往療養院的路上滑到,昏迷於雪地上,直到被路人發現。1948年5月,米列娃嚴重中風,嘴裡不時重複喊著:「不,不!」,三個月後終於過世。 愛因斯坦的健康狀況也在這一年開始走下坡。年底他胃痛住院,醫生發現他腹部有顆主動脈瘤,但無計可施。1955年4月18日,愛因斯坦即因這顆動脈瘤破裂造成內出血,而於普林斯頓醫院辭世。 愛因斯坦和米列娃的往來書信直到1987年後才陸續公布,付出一切卻獨自歷盡艱辛的米列娃,也才從愛因斯坦的陰影中走出到世人眼前。 參考資料:

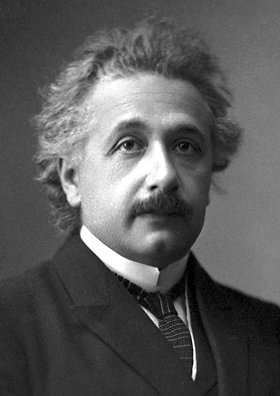

愛因斯坦拿到諾貝爾獎的一波三折

1919年11月6日,英國皇家學會正式公布愛丁頓5月遠赴非洲觀測日食的結果,顯示太陽的重力場會使星光的路徑彎曲,偏折角度一如愛因斯坦廣義相對論的預測。 廣義相對論徹底顛覆傳統的物理概念,重要性不言可喻,如今獲得證實,大家都普遍認為1920年的諾貝爾物理學獎非愛因斯坦莫屬。 然而愛因斯坦雖獲提名,最後脫穎而出的卻是瑞士物理學家紀堯姆(Charles Guillaume),授獎理由是「他發現鎳鋼合金中的異常現象,為物理的精密測量做出貢獻」。 就算是因為紀堯姆的發現實用價值更高,評審們認為應優先表揚,但1921年愛因斯坦再度獲得提名,沒想到諾貝爾物理學獎委員會卻宣布得獎者從缺,意即該年度的被提名人沒有任何一位符合獲獎標準。這又怎麼回事? 原來主要是委員會中的瑞典皇家科學院院士古爾斯特蘭德(Allvar Gullstrand)極力反對。他自1905年起便擔任諾貝爾物理學獎的評審委員,本人曾獲1911年的諾貝爾生理學或醫學獎。他在多達50頁的報告中主張愛丁頓的日食觀測仍有爭議,還需要更多有力證據;同時又認定愛因斯坦的理論對人類的用處不大,其實已反映出他對廣義相對論的厭惡。 聲望極高的古爾斯特蘭德一言九鼎,其他評審委員無人反對,1921年便未頒發諾貝爾物理學獎。 1922年,愛因斯坦又獲得提名,古爾斯特蘭德依舊堅持他不夠格獲獎。不過,這次幸賴一位物理學家以臨時委員加入評審,才巧妙地化解了反對意見。 在瑞典烏普薩拉大學任教的奧森(Carl Wilhelm Oseen)非常支持新興的量子物理學,事實上他在1921年也提名了愛因斯坦角逐諾貝爾獎,只不過事由與相對論無關,而是因為光電效應的理論。 1922年的諾貝爾物理學獎被提名人中,也包括了提出量子化原子模型的波耳。奧森在報告中除了肯定波耳的重大貢獻,也強調愛因斯坦的光電效應公式與波耳理論之間的緊密聯繫。奧森建議由波耳獲獎,同時將前一年度從缺的諾貝爾物理學獎授予愛因斯坦,獲獎原因則是光電效應的理論。 在排除了廣義相對論這項阻礙後,委員會終於同意奧森的提議,於1922年11月9日宣布1922年與1921年的諾貝爾物理學獎得主分別為波耳與愛因斯坦。不過愛因斯坦10月即已啟程前往日本講學,他是11月10日在輪船上收到獲獎的電報,13日停靠上海時還受到大批民眾歡呼。 依照慣例,得獎人應在12月前往瑞典參加頒獎典禮,順便在斯德哥爾摩大學就獲獎的研究主題發表演講。但愛因斯坦直到隔年3月才返抵歐洲,無法趕上,於是諾貝爾獎委員會特地安排他於1923年7月11日,在哥特堡建城300周年的慶祝活動中,自瑞典國王手中接過獎章,並發表演說——不過愛因斯坦在演講中卻是大談廣義相對論。 就這樣,愛因斯坦終於拿到了諾貝爾獎,但卻非一般人以為的理所當然,而是歷經一波三折,並且打破許多以往的頒獎傳統。不過這倒也蠻符合他顛覆古典物理及非典型科學家的形象。 參考資料:

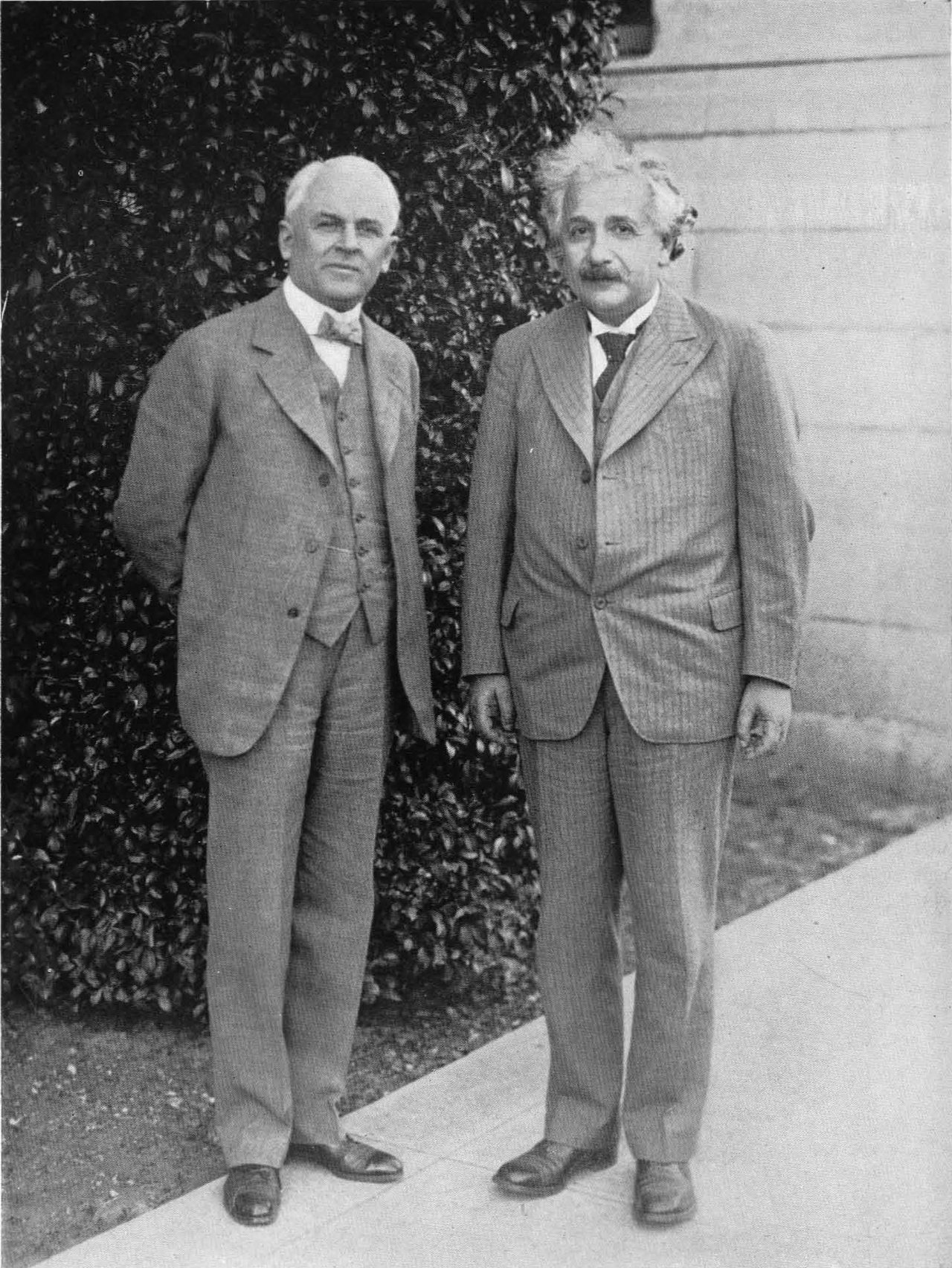

駁斥不成變助攻——密立根的光電效應實驗

愛因斯坦於1905年6月9日發表論文,提出光量子的概念,成功解釋困擾科學家很久的光電效應。不過當時普遍認為光是一種波,尤其許多實驗都證實光就是馬克士威所說的電磁波,愛因斯坦的量子說自然受到高度質疑;美國物理學家密立根便是反對者之一。(可參見上一篇) 密立根完成測量基本電荷的油滴實驗後,未待論文發表,立即於1912年著手光電效應實驗。他設計了一個極為精巧的裝置,足以排除各種可能的干擾,以確保實驗數據的準確性,希望藉此徹底否定光量子假說,擊退愛因斯坦對經典物理學的挑戰。 這個裝置的核心是一個高度真空的玻璃管,以免電子受到空氣中的分子干擾。玻璃管內設有用電磁控制的鋒利刀片(下圖K),可刮削鈉、鉀和鋰等金屬樣本(下圖中間W)的表面,排除氧化或其它雜質的影響。為了精確控制入射光的頻率,密立根使用弧光燈作為光源,並透過一系列稜鏡和濾光片,分離出特定頻率的單色光。 單色光照射金屬所產生的光電子會奔向陽極(下圖S),形成光電流。如果愛因斯坦是對的,光電子的最大動能和入射光的頻率應該會呈線性關係,否則就代表光量子假說是錯的。 密立根花了三年時間才完成實驗,結果與他預期的相反,所有實驗數據都完美地落在一條直線上。而且從斜率算出普朗克常數的值,與普朗克當初從黑體輻射理論推導出的值高度吻合,誤差不到0.5 %。這代表愛因斯坦的光電效應公式E=hν正確無誤! 密立根萬萬沒想到,自己精心設計完善的實驗,又耗費心力測量的結果,竟為光量子假說提供了無可辯駁的證明。他於1916年1月和3月先後發表兩篇論文,題目分別是〈愛因斯坦光電方程式和接觸電動勢〉與〈普朗克”h”的光電直接測定〉,使得物理學界大為震驚,原來量子並非只是解釋黑體輻射的「數學技巧」,而是光的本質。 不過密立根顯然仍難以接受。他在1月那篇論文寫道: 「在我看來,(光電方程式)目前尚無任何令人滿意的理論基礎。它的依據至今純粹是經驗性的,但它倘若正確,必將在輻射電磁能與熱能之關係的未來發展中,扮演與馬克士威方程組過去以來同樣重要的角色。」 另外他在3月的論文中也寫下: 「(光量子)這個假設應該可以稱其魯莽,首先因為停留在空間局部的電磁擾動似乎違背了電磁擾動的概念本身,其次是因為它公然違背了已充分證實的干涉事實。 …… 現在就絕對自信地斷言愛因斯坦方程式的普遍性和精確性,或許還言之過早。不過必須承認,比起迄今為止的發現,這個實驗更能賦予此一斷言的合理性。如果該方程式具有普遍有效性,那麼它無疑應該被視為物理學中最基本、影響最深遠的方程式之一。然而,愛因斯坦從其方程式推導出的半粒子理論,目前看來是完全站不住腳的。」 由此可見,密立根固然自豪於自己的實驗,卻難以嚥下實驗的結果。他更沒料到,還因此幫了愛因斯坦獲得1921年諾貝爾物理學獎;不過他自己也隨即於1923年榮獲諾貝爾物理學獎,授獎理由便是表彰「他在基本電荷及在光電效應的研究」。 有沒有覺得這段驗證光電效應理論的歷史頗耐人尋味?另一方面,這也令人見識到密立根所展現實驗物理學的嚴謹,以及秉持開放的心態,讓事實說話——這正是科學不斷向前邁進的基礎。 參考資料:

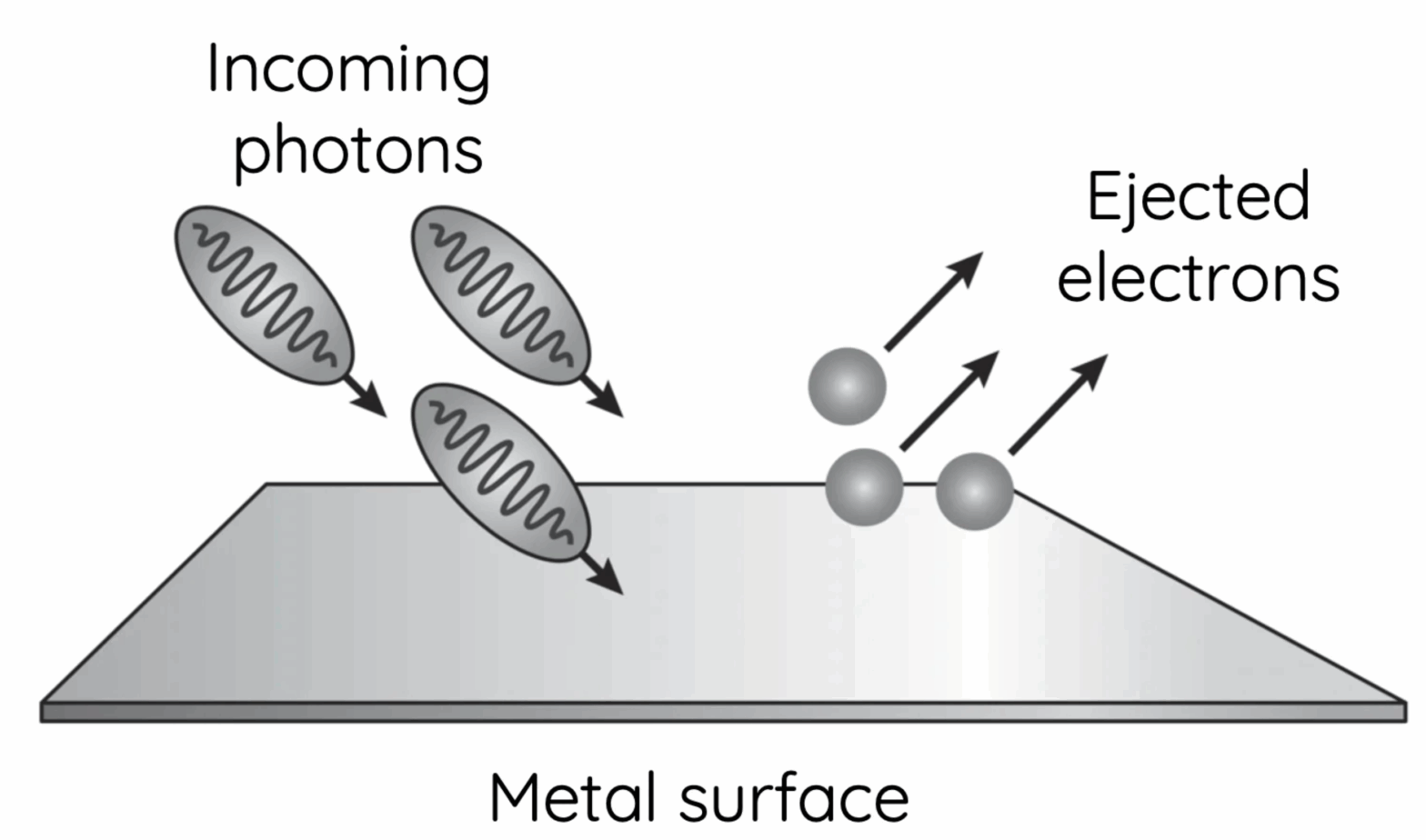

光量子現身——愛因斯坦的光電效應論文

名聞遐邇的愛因斯坦,終於在1921年獲得諾貝爾物理學獎,不過獲獎的具體理由卻與狹義相對論或廣義相對論都沒關係,而是他發現了光電效應的物理定律。 光電效應最早是赫茲在1887年觀察到,某些金屬受到光或紫外線照射時,會發出陰極射線(十年後湯姆森以實驗證明這就是電子)。隨後許多科學家進一步研究,卻發現難以解釋的奇特現象。 謎團 首先,只有高於特定頻率以上的光才會產生光電效應。例如用再強的紅光照射再久,也無法從鉀金屬打出電子,但極弱的紫光卻能輕易辦到。按理說,金屬表面的電子是因為吸收能量才被激發出來,那為什麼很亮的紅光能量遠比微弱的紫光大,卻無法讓電子釋放出來? 而同樣是紫光,無論強度如何,只會激發出更多電子,並不會提高電子的動能。電子的最大動能只取決於光的頻率,與光的強度無關,這也與理論不符。 此外,微弱的光給予的能量較少,電子應該需要一些時間累積到足夠的能量後,才能脫離原子核的束縛,但實驗結果卻顯示電子在照射瞬間就發射出來。 光的頻率超過閾值才有光電效應、激發出的電子能量與強度無關、電子瞬時發射,這三個現象讓物理學家束手無策。這是因為當時普遍認為光是一種電磁波,可分布於各種頻率,因此光的能量變化是連續的,但這就無法解釋光電效應。 光量子假說 1905年6月9日,德國物理學期刊《物理年鑑》刊登了一篇論文,題為《關於光的產生和轉變的一個啟發性觀點》,作者是年僅26歲的瑞士專利局職員——愛因斯坦。 文中借用普朗克在1900年為了解釋黑體輻射,而提出能量的吸收和發射,是以一份一份的「能量子」(quanta)形式進行的假設,大膽指出其實光本身就一份一份的、不連續的「光量子」(後來便稱為光子);光子的能量等於普朗克常數乘以光子的頻率(E=hν)。 有了光子的概念,光電效應的謎團便迎刃而解。● 瞬時發射: 光子與電子之間的相互作用是一對一的,當光子撞擊到電子時,能量傳遞在那一瞬間就發生了,因此幾乎沒有時間延遲。● 光的頻率要超過閾值:既然電子吸收的是單一光子的能量,而光子所攜帶的能量只和頻率有關,那麼能量若不足以讓電子脫離束縛,再多的光子(例如再強的紅光)也不會發生光電效應。● 激發出的電子動能:光的強度更大代表有更多光子,只會激發出更多電子,並不會讓單一電子的動能變得更大。 然而愛因斯坦的理論卻被主流學界認為離經叛道,因為它顛覆了古典物理學對光本質的理解;美國物理學家密立根便著手進行實驗,試圖駁斥光量子的概念,沒想到實驗結果反而證明愛因斯坦的理論是對的,愛因斯坦也因此獲得諾貝爾獎。 愛因斯坦這篇論文不但解決了困擾物理學界已久的謎題,光電效應的原理揭曉後,也促成了諸多現代科技的誕生與發展,例如太陽能板、感光元件、光電倍增管以及各種感測器等,在能源、通訊、醫療和天文學等領域發揮巨大的作用。 此外,愛因斯坦揭露光的波粒二象性,也奠定了量子物理學的重要基礎,而量子物理所產生的影響更是難以估量。

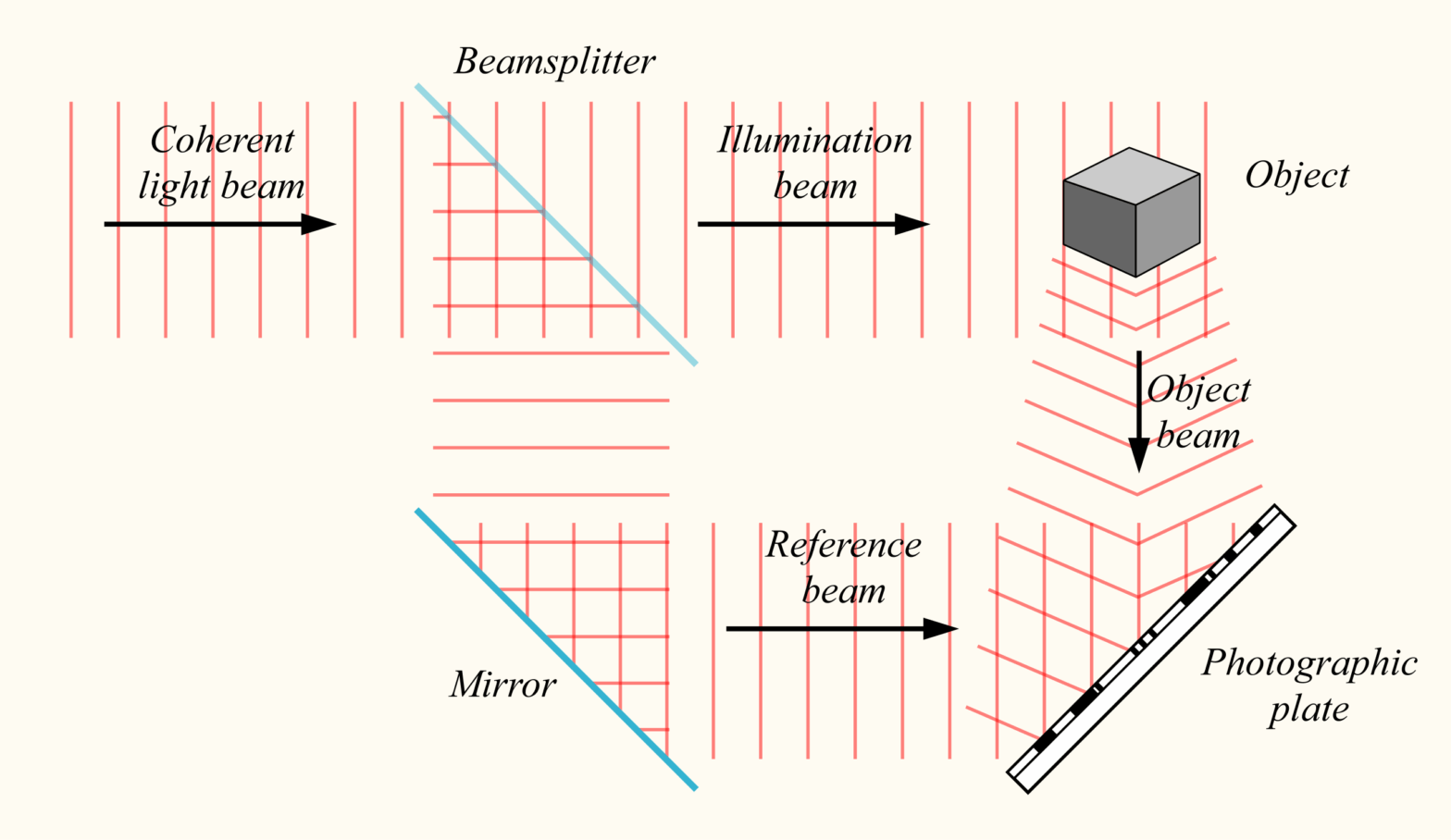

發明全像攝影的人

1930年代,穿透式電子顯微鏡和掃描式電子顯微鏡相繼問世,人類終於跨越光學限制,得以窺見更微小的世界。只是受限於繞射與球面像差,當時電子顯微鏡的放大倍率只比最佳的光學顯微鏡好上百倍,仍不足以分辨固體材料的晶格。各路人馬紛紛尋求改善之道,沒想到,竟因此催生出截然不同的照相原理——全像攝影(Holography)。 蓋博(Dennis Gabor)於1900年6月5日出生在布達佩斯一個猶太家庭。大學畢業後,他前往柏林工業大學進修;1927年以陰極射線示波器的研究取得博士學位。蓋博原本繼續留在德國工作,但納粹執政後,他為了避免受到迫害,便於1933年移居英國,很快地在英國湯姆森-休斯頓公司(BTH)找到工作。 1947年復活節那天,蓋博到網球場打球,他坐在椅子上等待時,突然靈光一閃:電子顯微鏡拍攝的照片不夠清楚,何不記錄下物體的全部訊息,事後再用光學方法加以校正? 就這樣,蓋博發明了全像攝影,讓光線一分為二,一道打到物體後反射到底片,另一道直接射向底片,因此底片記錄的是這兩者彼此干涉的結果。相較於一般攝影只是記錄光的強度(即明暗)與波長(即色彩),全像攝影還多了光的相位(波峰、波谷的位置),透過「波前重建」的技術,便可以還原出物體原來的樣貌。 更神奇的是,一般攝影只能拍下物體的單一角度,全像攝影卻能計算出各個角度,因此可以呈現出物體的三維影像。而且即使全像底片碎裂成許多小碎片,我們仍能任憑其中一小片,絲毫不差地還原出完整的樣貌。 不過全像攝影有賴於色彩純淨的光源,蓋博當時用水銀燈拍攝的效果不是很好,因此很久都沒有進展。直到1960年雷射發明後,全像攝影才終於取得突破,蓋博也於1971年獲頒諾貝爾物理學獎。 全像攝影後來逐步應用在不同領域,例如信用卡、身分證、護照的防偽;大量資料的儲存與讀取;材料的非破壞性檢測;還有如今AR/VR的影像顯示。全像攝影還被弦論物理學家用來作為「全像原理」(holographic principle)的類比:我們以為自己生活在三度空間,但會不會整個宇宙其實是二維的全像底片所投射出來的? 蓋博絕對想不到當初在網球場的一個念頭,竟會衍生出這麼多應用,還涉及宇宙本質如此深奧的問題吧? 參考資料: