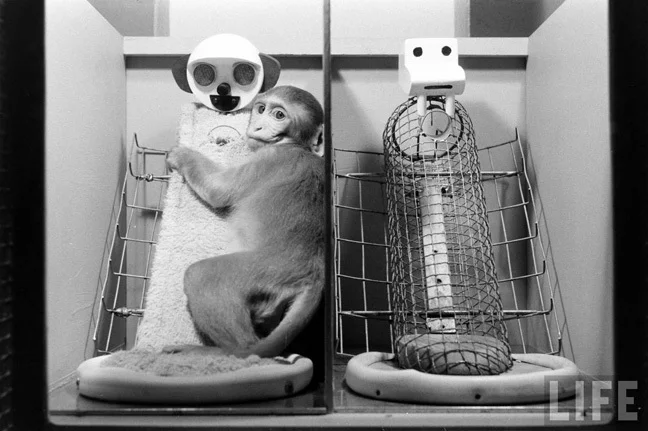

有奶便是娘嗎?—哈洛的幼猴實驗

被棄養的Panchi 日本一隻名叫Panchi的小獼猴最近全球爆紅。牠去年7月在千葉縣市川市動植物園出生,出生…

繼續閱讀

靠左行、靠右行

全世界大部分國家都是左駕右駛(方向盤在左邊、靠右行駛),英國和曾是英國殖民地的國家才是右駕左駛。不過,日本又不…

繼續閱讀

2月20

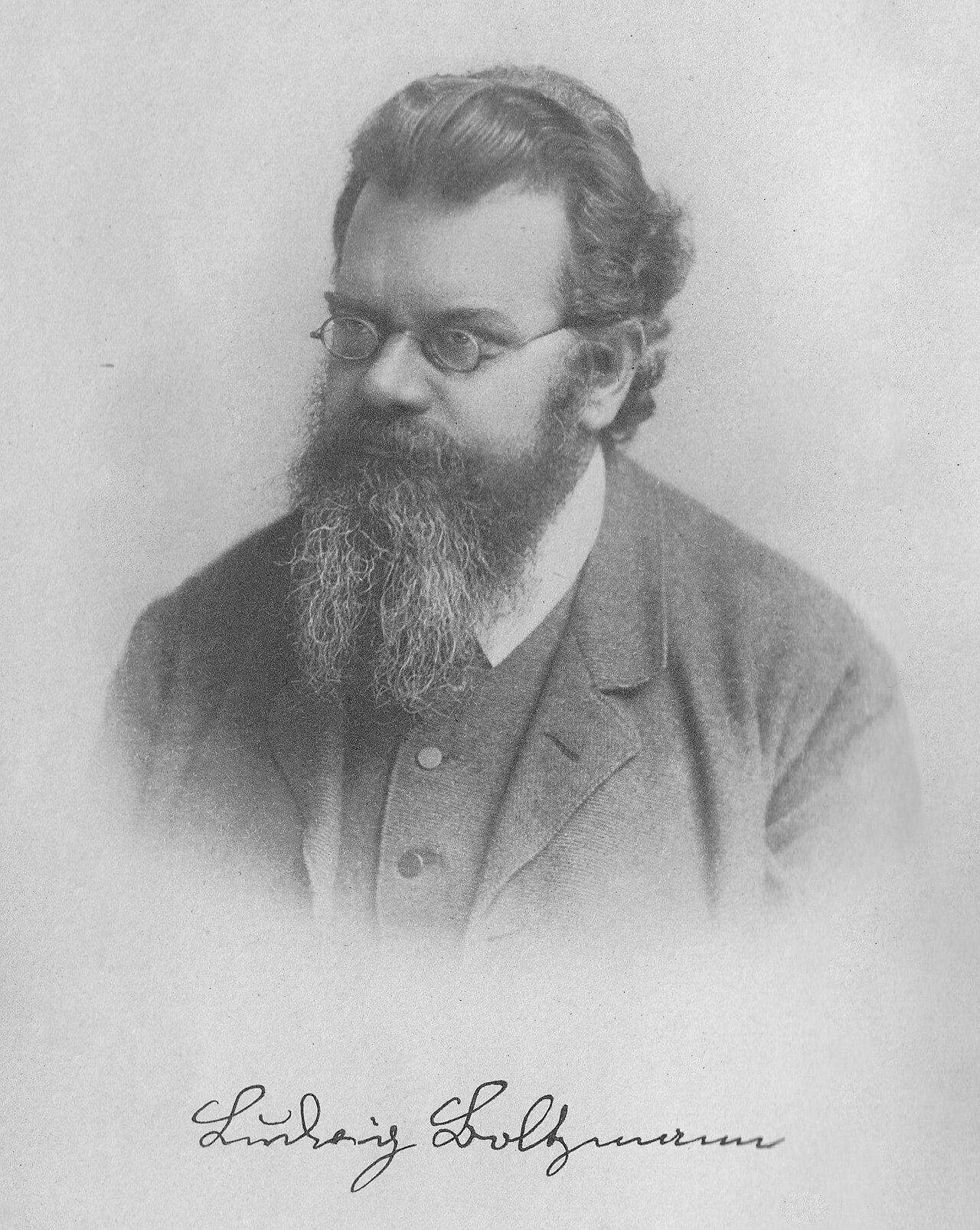

賦予「熵」微觀意義的人

熱力學第二定律大概是最難說得清楚的物理定律。它有很多不同的表達形式,例如:──熱只能從高溫物體傳到低溫物體;─…

繼續閱讀

2月10

親愛的,我把金星當鏡子了

1957年,位於美國麻州的石磨山(Millstone Hill)上,立起了一座27公尺高,直徑26米的碟型天線…

繼續閱讀

2月9

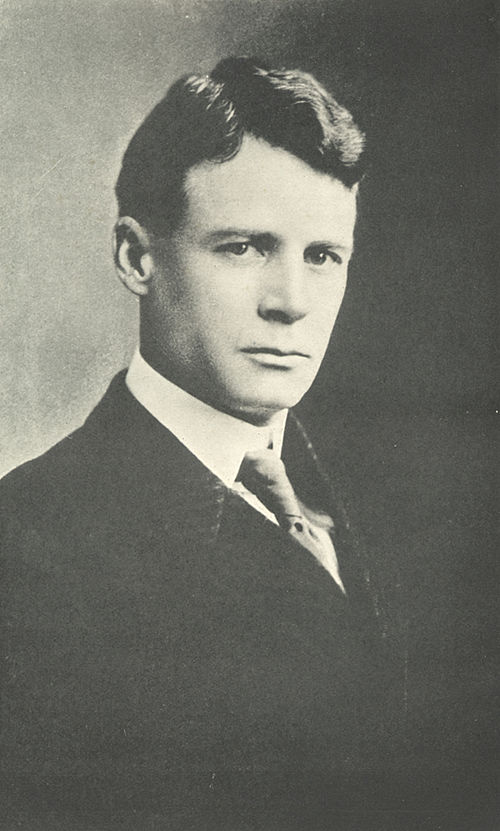

發現立克次體,卻為此犧牲的人

十九世紀末(1890-1900年),美國蒙大拿州靠近落磯山脈的比特魯特山谷,爆發一種名為「落磯山斑疹熱」的不明…

繼續閱讀

張瑞棋

清華大學工業工程系畢業,美國西北大學碩士。浮沉科技業二十載後,賦閒在家閱讀寫作。已出版《蕭克利與八叛徒》及《科學史上的今天》二書。