首次原子彈試爆命名為「三位一體」的背後故事

猛擊我的心吧,三位一體的上帝;

因你至今只是輕叩、低語、照耀,來修補我;

但若要我重生並站起來,就請重塑我,

用你的力量來摧毀、吹散、焚燒,使我煥然一新。

猛擊我的心吧,三位一體的上帝;

因你至今只是輕叩、低語、照耀,來修補我;

但若要我重生並站起來,就請重塑我,

用你的力量來摧毀、吹散、焚燒,使我煥然一新。

2024年巴黎奧運的開幕式於今天7月27日凌晨在塞納河畔登場,這是首次不在運動場內,而是在開放的場域舉辦;各國運動員搭著船進場,而不是列隊走過司令台,也是首開先例。除了這些創舉,此次奧運的吉祥物「弗里吉」(The Phryge) 也和以往以動物造型為主截然不同,而是一頂擬人化帽子——源自在法國大革命中象徵自由民主的弗里吉亞帽(Phrygian cap)。 弗里吉亞帽是一種圓錐形的軟帽,歷史悠久,波斯人早在西元前幾百年就戴這種帽子了。那麼它是怎麼成為自由的象徵?這就要從羅馬帝國時期說起。 當時主人若要釋放奴隸,會將他帶到裁判官面前,說明理由後,裁判官將代表權杖的長棍放在奴隸頭上,正式宣布他獲得自由。接著裁判官再把一種稱為皮流斯(Pileus)的無邊軟氈帽戴在奴隸頭上,代表他已是自由人。到了後來,象徵自由的女神(Libertas)便被畫成一手拿著長棍或長矛,一手拿著皮流斯帽。 由於皮流斯也是圓錐形的軟帽,和它相似的弗里吉亞帽後來便在法國大革命中,被揭竿起義的平民當作自由的象徵戴在頭上。而羅馬的自由女神形象也隨之於1792年,化身為戴著或拿著弗里吉亞帽的女性「瑪麗安」(Marianne),做為法國的國家象徵至今。繪於1830年、題為「自由帶領人民」(La Liberté guidant le peuple)的著名畫作中,高舉法國國旗的瑪麗安頭上戴的便是弗里吉亞帽。 這便是為什麼這次巴黎奧運,會採用擬人化的弗里吉亞帽做為吉祥物,而且開幕式的開場表演也和法國大革命息息相關。 除了法國,美國參議院的璽印中,也有一頂弗里吉亞帽,此外,中南美洲許多國家擺脫殖民狀態、成為獨立國家後,也用弗里吉亞帽(有些還放在長棍上)做為國徽的元素之一(如下圖)。 參考資料:

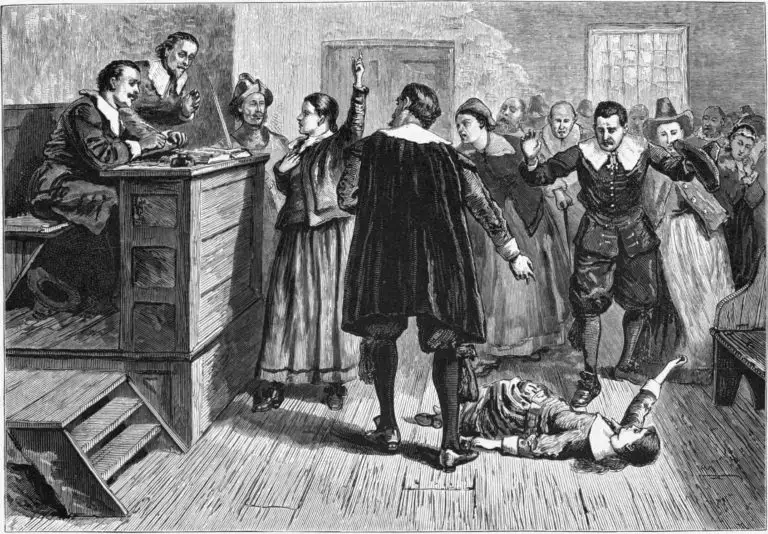

獵捕女巫自古有之,歐洲自十五世紀中期開始,各地掀起民間自發的獵巫行動,許多無辜女性被指與魔鬼訂定契約,使用巫術迷惑或傷害他人,而受到嚴刑逼供、甚至慘遭處決。直到科學革命帶來除魅化的作用,獵巫運動到了十七世紀末終於逐漸消退,英國本土更是自1682年之後就不再有人死於巫術罪名。沒想到十年之後,她在北美的殖民地竟然再現獵巫高潮……。 自從五月花號於1620年航抵現今麻塞諸塞州的鱈魚角(Cape Cod),開啟了英國清教徒的移民潮後,麻塞諸塞地區就成為英國在北美最大的殖民地,其中濱臨麻塞諸塞灣的塞勒姆(Salem)也是移民船隊的停靠點之一,不過塞勒姆並未因此而特別繁榮,直到1690年代仍是個僅有1,400名居民的小漁村。 1692年2月初,村裏兩名9歲與11歲的小女孩突然全身痙攣,蜷伏在桌下,大聲尖叫、亂扔物品。由於醫生前來檢查她們身體後,並未發現病因,而這些症狀又和傳說中的著魔現象相當符合,於是耳語迅速流傳,懷疑是有人施以巫術所致。 過沒多久,又有幾位女孩也出現類似症狀,村民們按捺不住,強烈要求牧師出面處理。在牧師的詢問下,女孩們終於指出是誰對她們施法,分別是39歲的遊民古德(Sarah Good)、幾乎不上教堂的49歲婦人歐斯朋(Sarah Osborne),以及被賣來這裡當女僕的南美洲原住民蒂圖芭(Tituba)。這三人隨即於2月29日這一天,因女巫的罪名遭到拘捕。 然而這三名被當成罪魁禍首的婦女關入監獄後,塞勒姆村並未就此恢復平靜,因為陸續又有村民指控還有女巫沒被揪出來。這場風波迅速擴大,越來越多人被指為女巫,有些連其家人也被視為共犯,到了五月已有超過兩百人涉嫌,62人遭到拘禁,其中亦不乏中上階層者。 鑒於事態越演越烈,麻塞諸塞殖民地的行政首長親自出馬,成立了由七人組成的法庭,專門審理塞勒姆村的巫師案。然而他們卻是依據《女巫之鎚》(Malleus Maleficarum,1487年在德國出版) 這類書籍進行審問,以檢查身體是否有痣或胎記此等荒誕無稽的方法,甚至是形同逼供的殘酷手段來判別是否有罪。最後30人被判有罪(在此之前,最先被逮捕的歐斯朋已死於獄中),其中14名女性和5名男性被處以絞刑。 1692年6月10日,一位愛著奇裝異服,不守清教徒習俗的婦人成為第一位被吊死的犧牲者;7月19日,一次處決五位女性(包括遊民莎拉·古德),之後每月都有人被處以絞刑。直到包括哈佛大學校長在內的意見領袖實在看不過去,公開抨擊檢察官採信幻覺或夢境等心靈證據任意起訴、法官的審判方式荒誕無稽,行政首長才在十月底解散特別法庭,並在半年後釋放其餘尚在羈押的人。 回顧這起獵巫事件,科學家根據最初發病那些女孩的症狀,推斷她們其實是食用了被麥角菌汙染的穀物。社會學家則從社會背景分析,指出1689年英、法兩國在北美殖民地的戰爭,造成許多難民逃避到原本安寧穩定的塞勒姆村,村民對新來的移居者原本就懷有戒心,再加上貧富不均埋下階級衝突,形成小鎮內部的緊張對峙,最後終於以女孩們著魔做為引爆點,釀出一發不可收拾的獵巫事件。 雖然塞勒姆獵巫事件是三百多年前的荒謬亂象,但背後的成因卻不會就此消失,才會至今仍時時可見因族群、階級或政治立場不同而劃分敵我、亂扣帽子,形成披上不同外衣的獵巫運動。以古鑑今,豈能不慎乎? 參考資料:

關於1941年海森堡拜會波耳的羅生門,除了我在上一篇〈為什麼海森堡未造出原子彈〉所分析的,還有個蠻奇怪的史料,這件事在電影《奧本海默》所改編的原著傳記《奧本海默——美國的普羅米修斯》中也有寫到。1943年12月30日波耳抵達美國洛斯阿拉莫斯(Los Alamos)後,向歐本海默等人轉述海森堡在那次會面所透露的訊息: 「波耳不只告訴他們海森堡證實了德國炸彈計畫的存在,他還展示了一張他說是炸彈的草圖,聲稱是海森堡本人畫的。不過只看了一眼,每個人就都認為草圖描繪的不是炸彈,而是鈾反應器。『天啊,』貝特看見那張草圖時說:『德國試圖對倫敦投擲反應器。』」 為什麼我覺得奇怪?因為波耳當時受到蓋世太保的監視,海森堡怎可能留下一張親筆所繪的反應器給波耳,萬一被蓋世太保拿到,海森堡肯定會因洩漏軍事機密而觸犯叛國罪,他何必留下會危及性命的證據? 如果這張圖不是海森堡所繪,那麼就是波耳自己畫的了。他應該是在事後才憑記憶畫下海森堡向他描述的裝置(或者波耳辦公室有黑板的話,海森堡也可能畫在黑板上再擦掉),但因為誤把反應器當成原子彈,才會氣憤地對海森堡下逐客令,並在多年之後仍堅持海森堡當時的意思是正在全力研製原子彈。 那麼波耳為什麼要說是海森堡本人畫的?只因為他太害怕德國先造出原子彈,所以希望藉此讓美國更卯足全力趕工?(不過這張圖反而讓歐本海默第二天向葛羅夫斯將軍報告說:一個爆炸的鈾堆實際上是沒什麼用處的軍事武器。) 不過在電影《奧本海默》中,並沒有讓波耳展示這張圖,只是讓他以口頭說海森堡透露他們用的減速劑是重水。為什麼諾蘭在這裡反而沒有忠於原著?讓波耳從口袋拿出一張紙,聲稱是海森堡畫的原子彈草圖,這樣不是更有戲劇張力嗎?難道諾蘭也覺得海森堡不可能畫這張圖,才棄而不用這則史料?另一方面,波耳這樣的大師竟然看不出反應器不等於炸彈,似乎也有違他的人設? 總之,這則史料還蠻耐人尋味的,不管就實際歷史或是就這部電影而言。

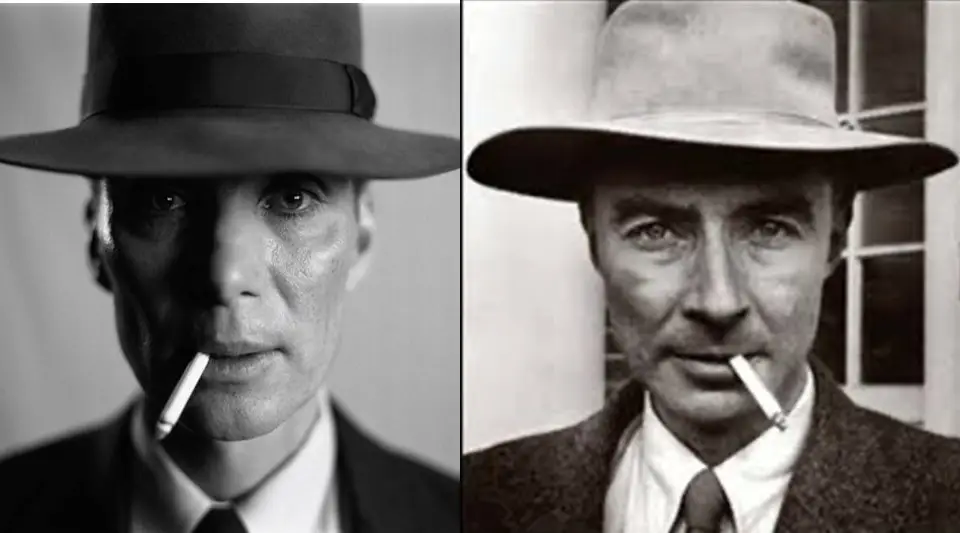

簡單說,這次諾蘭的《奧本海默》並不燒腦,可是資訊量龐大。不但出現很多科學家與歷史事件,又是以倒敘與順序交叉進行,不熟悉的觀眾大概很難立即掌握整個來龍去脈。為了幫助讀者在看這部片時能進入狀況,我就以奧本海默為主軸,盡量不劇透地依時間順序,簡單介紹片中比較關鍵的科學家及其背景。 1924年,奧本海默到英國劍橋大學留學 當時最先進的物理研究都在歐洲,「核子物理之父」拉塞福在劍橋大學主持的卡文迪許實驗室更是聚集了青年才俊。不過奧本海默未能獲得拉塞福指導,偏偏他的指導教授偏重實驗物理,讓手腳笨拙的奧本海默痛苦不堪。這一年海森堡也到丹麥哥本哈根大學跟波耳學習。波耳當時已是量子物理的大師,他於1913年用量子理論修正了拉塞福的原子模型,指出電子只能在特定的一些公轉軌道上,除非吸收或輻射足夠的能量,才會躍遷到另一個軌道。波耳的原子模型成功符合許多光譜實驗,因而獲頒1922年的諾貝爾物理獎。奧本海默曾說波耳是他的上帝。 1926年,奧本海默轉往德國哥廷根大學 哥廷根大學是當時量子理論的聖地。奧本海默在這裡結識了年紀相差不多的海森堡、費米、泰勒與許多後來成為量子物理大師的年輕學者;其中費米與泰勒二人之後都加入曼哈頓計畫。1927年奧本海默取得博士學位;海森堡則發表「不確定性原理」,指出粒子的位置與動量不可能同時獲知,打破古典物理的認知,而於1932年獲頒諾貝爾物理獎。 奧本海默返美短暫一年後,於1928年到荷蘭任教;他在這裡有了「奧比耶」(Opje)的暱稱,回到美國後就成了「奧比」(Oppie) 。他造訪德國萊比錫大學時結識同樣來自美國的物理學家拉比,成為他一輩子情義相挺的好友。拉比後來因為核磁共振的技術獲頒1944年的諾貝爾物理獎 1929年,奧本海默到加州大學柏克萊分校任教 奧本海默和比他早一年來的物理學家勞倫斯很快成為知交。勞倫斯未曾留學歐洲,算是美國土生土長的實驗物理學家,兩年之後他發明迴旋加速器,以前所未有的能量撞擊粒子,開啟了人造放射性元素的研究,因而獲頒1939年的諾貝爾物理獎。 從1929年到1933年,美國陷入經濟大蕭條,很多人失去工作。同情勞工的奧本海默因此支持工會與共產主義,勞倫斯雖然相當不以為然,但仍相信奧本海默的忠誠,後來還力薦他加入曼哈頓計劃。 1939年,奧本海默得知德國發現核分裂 這件事得從費米講起。他於1934年用慢中子轟擊各種元素,得到具有放射性的同位素,甚至發現比鈾重的超鈾元素,而於1938年獲得諾貝爾物理獎。孰料德國科學家重做費米的實驗,卻發現他根本搞錯了,鈾原子核吸收中子後並沒有變成超鈾元素,而是分裂成兩個較輕的原子核,並再釋出2~3個中子,而減少的質量依E=MC^2公式換算後恰好就是產生的能量。 這消息是波耳於1月初來美國參加研討會時透露的,剛移居美國的匈牙利物理學家西拉德得知後立刻覺得大事不妙。他幾年前就想過核反應若產生兩個以上的中子,可以引發連鎖反應,產生巨大的能量,倘若德國用來發展原子彈,後果將不堪設想。於是他一方面找費米進行實驗確認,一方面擬了封信請愛因斯坦一起背書,促請羅斯福總統展開核連鎖反應的研究。 9月,德國入侵波蘭,開啟了第二次世界大戰。10月羅斯福簽署成立「鈾諮詢委員會」,著手評估多少鈾才能產生連鎖反應。結果花了將近兩年的時間,才確認原子彈可以小到掛在轟炸機上,羅斯福終於在1941年10月批准原子彈研發計畫。兩個月後日本偷襲珍珠港,美國正式參戰。 1942年到1945年,奧本海默領軍開發原子彈 這段故事就請直接觀看電影。但有件事電影裡沒特別交代,那就是羅斯福於1945年4月病逝,才由副總統杜魯門接任總統。杜魯門希望在7月17日舉行的波茲坦會議前確認手上有什麼籌碼,才要求核子試爆要在會議前完成。 1947年,奧本海默應史特勞斯之邀,擔任普林斯頓高等研究院院長 普林斯頓高等研究院是由幾位猶太商人出資於1930年設立,並不隸屬於普林斯頓大學,只是成立之初借用數學系的辦公室。獲邀進駐的科學家可以專心思考,無須教學也不用發表論文。 第一批進駐的六位科學家包括了愛因斯坦、哥德爾、馮紐曼。電影中特別拍攝愛因斯坦與哥德爾一起散步的場景,因為愛因斯坦曾說自己的工作沒啥意思,進研究室就只為了有榮幸同哥德爾一起散步回家。哥德爾在1930年提出不完備定理,隔年發表後震驚各界,因為它徹底粉碎了數學家試圖建立完善的數學體系的夢想。 除了擔任高等研究院院長,奧本海默也在1947這一年成立的美國原子能委員會(AEC)中,擔任總顧問委員會主席。 1954年,奧本海默接受聽證會調查 前一年史特勞斯被艾森豪總統任命為新一任AEC主席後,突然在12月通知奧本海默,說他遭人檢舉危及國家安全,建議他辭去總顧問委員會主席。奧本海默不願蒙受不白之冤,寧可接受聽證會調查,電影便是從這裡開始以奧本海默的角度回顧……。 電影另一條敘事支線則是以黑白畫面呈現史特勞斯的視角,從他1958年中結束AEC主席任期後,接受艾森豪任命為商務部長,也要面對參議院聽證會,開始回顧與奧本海默的交集。 最後兩人接受聽證調查的結果雖然已是史實,這裡就不透露,留待讀者隨著劇情推展去體會奧本海默的情感糾結、良心掙扎、起伏人生以及最終命運囉。