3月31日—現代哲學與數學的開創者

1618年,笛卡兒來到荷蘭南部一個城鎮,加入駐守當地的軍隊。有一天他走到市集閒逛,經過廣場的公佈欄時,目光不禁被上面的一張佈告所吸引──那竟然是一道數學題目?!

1618年,笛卡兒來到荷蘭南部一個城鎮,加入駐守當地的軍隊。有一天他走到市集閒逛,經過廣場的公佈欄時,目光不禁被上面的一張佈告所吸引──那竟然是一道數學題目?!

1796年的3月30日,將滿19歲的高斯解決了自歐幾里得以來,高懸兩千年無人能解的難題:如何將圓十七等分?完成此一足以列入史冊的成就,讓他終於下定決心,要將一生奉獻給數學。

面對這些無限大衍生的種種矛盾,數學家普遍認為無限只能當作一種概念,不能加以計算或比較大小。數學王子高斯就嚴肅表示:「我反對將無限量看成真實的實體來運用,這在數學之中是永遠不被允許的。無限只是一種說法而已。」直到不信邪的德國數學家康托爾出來挑戰長久以來的禁忌,用集合論照出無限大的真正原形。

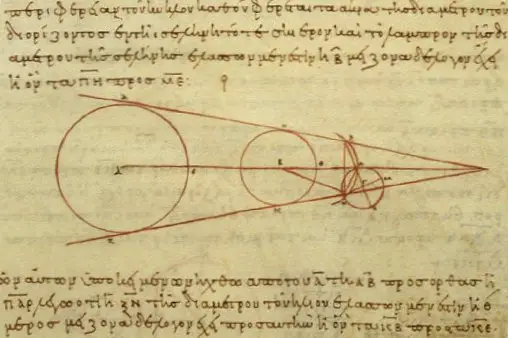

我在2月19日那篇〈哥白尼冥誕〉中提到西元前二百多年的希臘學者阿里斯塔克斯(Aristarchus of Samos)推算出太陽的大小是地球的300倍。有讀者問道:他是怎麼推算的? 首先,阿里斯塔克斯在月全食時,從地球的影子剛好遮住一半月表時開始計時,直到月球完全被遮住後又冒出一半來,估算出地球的影子是月球直徑的2倍,因此地球直徑是月球的3倍。 接著他知道上弦月和下弦月時,太陽、月球和地球的位置剛好是直角三角形,在量測出太陽和月球對地球的夾角為87°後,便可算出太陽到地球的距離是月球到地球的20倍(註)。 由於太陽和月球看起來一樣大,但太陽卻是20倍遠,代表太陽的直徑是月球的20倍大。而地球直徑是月球的3倍,因此太陽的直徑是地球的6.7倍,體積便是地球的300倍。 如今我們知道實際上地球直徑是月球的3.7倍,太陽的直徑則是地球的109倍,阿里斯塔克斯對月球的估算還可以,但太陽大小就差太多了。之所以如此,是因為太陽和月球對地球的夾角為89.5°,而他用87°去推算,雖然只差了2.5°,但隨著距離越遠,誤差便越來越大。 不過這也不能算是他的失誤,畢竟在尚無天文觀測器材的當時,他能估算出87°應該已是最佳表現了。撇開這個技術問題,阿里斯塔克斯從月食的成因、軌道運行,到幾何學的運用,都做出正確的推理,而這也充分展現了科學思維如何突破時代的限制,成為文明推進的重要力量。 另一位古希臘學者也憑藉抽象推理,在二千二百多年前就算出地球的大小,可參考我寫過的〈如果你在兩千多年前,如何知道地球大小?〉。 註:當時還沒有三角學,所以阿里斯塔克斯並不是直接用角度度數和三角函數來計算,而是根據角度和直角相差1/30(尚不清楚他是用觀測或用推算得知的),再用幾何方法算出太陽到地球的距離,是月球到地球的18到20倍之間。 參考資料:

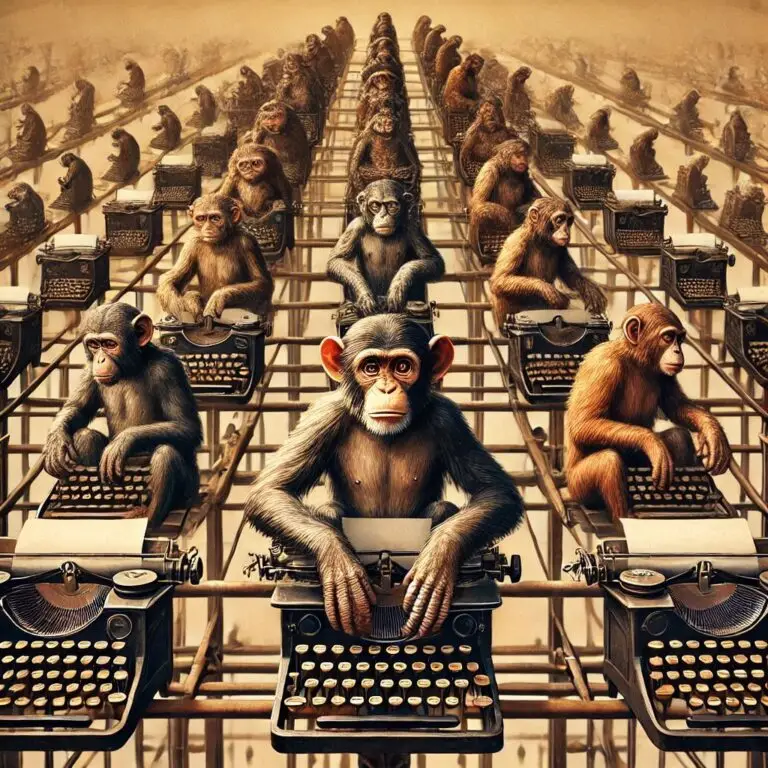

你應該聽過「無限猴子定理」:讓無限隻猴子在打字機上隨機按下字母,只要時間夠久,一定能產生任何特定的文句,例如莎士比亞全集。 根據這個定理,看似再不可能的事情,只要機率不是零,都有可能發生。但你知道嗎?這個比喻的原始出處所要表達的完全不是這個意思。 最早提出這個比喻的人,是出生於1871年1月7日的法國數學家博雷爾(Émile Borel)。他在機率、拓樸學、博弈理論等領域都有貢獻,以他為名的專有名詞多達十幾個,不過流傳最廣的反而是無限猴子的比喻。這是他在1913年的文章中提出的,他寫道: 想像有一百萬隻猴子每天打字十個小時,也幾乎不可能打出全世界藏書最豐富的圖書館裡所有的書。不過相較之下,違反統計學法則──那怕只有一瞬間──比這更不可能。 從這段原始出處,可以得知博雷爾並不是真的認為猴子可以打出一本書,而藉此強調統計學法則的必然性。後來英國物理學家艾丁頓爵士(Sir Arthur Eddington)也在1928年借用這個比喻,來強調某些物理現象是不可能發生的。他說: 一整個軍隊的猴子在打字機上亂敲是有可能寫出大英博物館裡所有的書,這件事比一個瓶子中的所有氣體分子同時跑到瓶子另一邊還有可能發生。 從此之後,猴子打字的比喻經過不斷引述而逐漸變形,變成「無限多隻猴子」或是「一隻猴子永無止盡地打字」,「圖書館裡的書」也改為「莎士比亞的作品」;甚至連原意也扭曲了。 無論是博雷爾或艾丁頓,他們其實要強調有些事件就統計上來說,發生的機率雖然並非等於零,但當機率小到微乎其微,以致在足夠長的時間尺度內都還不會實現(別忘了頂多10¹⁰⁶年後宇宙就會走向熱寂,一切灰飛煙滅),那麼我們就可以當它不可能發生。就像艾丁頓所指出的,瓶子裡的空氣分子不可能全部跑到同一邊。 無論如何,如今無限猴子定理已經是「一個定理,各自表述」,有人用來指稱任何事都可能發生,有人則從中找到各種諷刺意味,因此它也常出現在許多作品中。例如科幻經典《銀河便車指南》、卡通影集《辛普森家庭》、電視劇《唐頓莊園》、……等等。也有人在2014年設計了一款闖關遊戲,由數以萬計的網路玩家模擬猴子隨機按鍵。 博雷爾原本設想的是猴子幾乎不可能隨機打出有意義的字句,他絕對沒想對,他這個思想實驗後來竟衍生出截然不同的意義與寓意。 參考資料: