8月25日—失去記憶的人

手術成功了,莫萊森很少再受癲癇之苦。但是他也喪失了記憶的能力,再也記不住見過的人、說過的話、聽過的歌,所有新的體驗猶如朝露轉眼成空,什麼也沒留下。他的人生從此就永遠停留在十六、七歲。

手術成功了,莫萊森很少再受癲癇之苦。但是他也喪失了記憶的能力,再也記不住見過的人、說過的話、聽過的歌,所有新的體驗猶如朝露轉眼成空,什麼也沒留下。他的人生從此就永遠停留在十六、七歲。

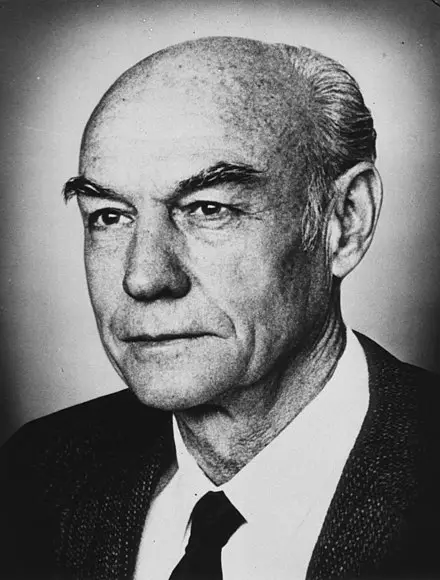

如果用眼罩遮住左眼,只用右眼辨認某樣新事物,之後再將眼罩換到右眼,左眼仍能辨識剛剛右眼學會的事物。大腦是怎麼做到的? 出生於1913年8月20日的美國神經心理學家斯佩里(Roger W. Sperry)一直對此感到好奇,為了搞清楚,他於1959年帶領加州理工學院的研究生,用貓進行「裂腦實驗」。 首先切開貓的頭蓋骨,將左眼通往右腦的視神經剪斷,再對右眼通往左腦的視神經也如法炮製,左、右兩眼所見的影像便只能各自傳到左腦與右腦。接著將連結左右兩個半腦的胼胝體也切斷,如此一來,就能確保接收到的影像不會經由胼胝體傳到另一個半腦。手術完成後,就能進行下個階段的實驗了。 先用眼罩遮住貓的右眼,讓牠只用左眼學會分辨三角形與正方形。訓練好後,將眼罩移往左眼,結果改用右眼的貓竟然就無法區分三角形與正方形。若再將眼罩移到回右眼,貓用左眼就又能正確辨識了。同樣地,改用右眼學習也是如此,左眼無法辨識右眼剛剛習得的。 斯佩里證明了貓的左右腦有各自獨立的感知與學習系統,而且必須靠胼胝體的連結,才能將經驗移轉給另一半大腦。接下來就是如何對人進行裂腦實驗,畢竟人的心智運作才是我們最想一窺究竟的。 當然不可能為了實驗打開一個人的大腦,做像貓那樣的手術。不過,當時有些嚴重的癲癇患者為了免於癲癇發作之苦,會接受胼胝體切除手術,這些現成的「裂腦人」便是最佳的實驗對象。 1961年,剛好有個即將接受胼胝體切除手術的病患願意參與實驗,斯佩里便派了剛進研究所的葛詹尼加(Michael Gazzaniga)前往醫院,進行測試。 葛詹尼加讓這位代稱WJ的病患每次只能看到左邊或右邊,結果當圖片在右視野一閃而過(此時只有左腦可以察覺到),WJ可以正確回答閃過的圖片是什麼,但是當圖片是在左視野閃過(只有右腦可以察覺到),病患卻說什麼都沒看見。但奇怪的是,若要求他用左手畫出來,或是用左手靠觸覺選出圖片中的物品,卻又能成功做到。 這代表右腦的確看到了圖片,但由於胼胝體已切除,右腦無法將影像傳遞給語言中樞所在的左腦(註一),因此左腦就回答什麼都沒看見。但因為右腦負責空間與圖形辨識,所以還是能指揮左手畫出圖形或摸出正確的物體。 斯佩里開啟了後續一連串的裂腦實驗,因而發現了「大腦側化」,也就是左腦與右腦各自掌管不同的功能(註二),他因此於1981年與另外兩位研究視覺系統如何處理訊息的神經科學家,共同獲頒諾貝爾生理學或醫學獎(二分之一歸於斯佩里)。 不幸的是,畢生研究腦部神經的他,後來卻罹患運動神經元病變的「漸凍症」,而於1994年過世,享年80歲。 註一:其實約有10%的人,其語言中樞是在右腦,而這些人大部分是左撇子。 註二:後來研究發現左、右腦雖然看似分工,卻不是獨立作業,而是彼此合作,不宜再用「理性左腦、感性右腦」的簡單二分法。事實上,也有裂腦人的右腦後來發展出語言能力;而視障或聽障的人,原本負責視覺或聽覺的區域也會發展出不同功能,證明大腦的神經迴路並非固定不變。 參考資料:

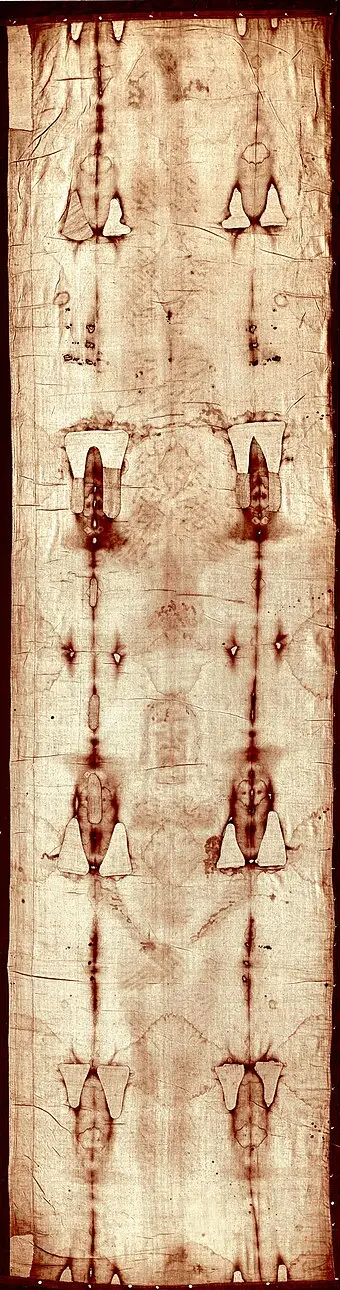

2023年10月我短暫停留杜林(Turin, 或譯為都靈),抵達杜林的第二天,我就慕名前往杜林主教座堂(Turin Cathedral)。這座教堂不若歐洲其它更宏偉的教堂有名,卻收藏了一件極具神秘色彩的物品,那就是杜林裹屍布。據稱耶穌的門徒將他自十字架取下後,就是用這塊布包裹他的屍體,結果他的臉孔與全身輪廓便印在布上面,因而成為天主教的聖物。 杜林裹屍布長4.4公尺、寬1.1公尺,上面有兩個分別為正面與背面的人體圖像,兩者在頭頂處相接,代表這塊布是從頭部對折蓋住身體前後。由於圖像上疑似傷口的位置相當吻合釘於十字架上的情況,臉孔又符合傳統描繪的耶穌長相,令信者更加深信不移。 那麼歷史上有關於這塊裹屍布的記載嗎?杜林主教座堂提供的簡介中,提及西元544年埃德薩(Edessa,位於現今土耳其的 Urfa)出現一塊有耶穌臉孔的布,據稱絕非人為繪製。這塊神奇的布幫助埃德薩免於波斯人的入侵,後來於944年被帶到君士坦丁堡,並首度被判定為主的裹屍布。不過這件聖物是否就是杜林裹屍布,並沒有其它歷史資料可以佐證。 根據目前所知最早的可靠文獻,曾參與十字軍東征的法國騎士夏爾尼(Geoffrey de Charny)於1356年過世後,其遺孀將裹屍布放在教堂中陳列展示。1453年,夏爾尼的孫女將裹屍布轉讓給薩伏伊王朝 (Savoy) 的公爵路易一世,存放在一座教堂裡。1532年教堂失火,裹屍布因而留下燒焦的痕跡與破洞。1578年,當時的薩伏伊公爵下令將裹屍布轉移到杜林,一直保存至今。 其實杜林裹屍布上的圖像直接用肉眼看並沒有那麼明顯。1898年,杜林裹屍布首次由義大利攝影師皮亞(Secondo Pia)進行拍攝,結果拍出來的負片才顯現出清楚的面孔。不過許多科學分析顯示這絕不可能是耶穌的臉,其中最直接的證據就是碳14測定法。 1988年,牛津大學、亞利桑那大學和瑞士聯邦理工學院三所大學獲准從裹屍布的一角採樣,各自獨立進行化驗,碳14測定的結果顯示,裹屍布的年代在公元1260年至1390年之間,絕不是耶穌時代的物品;這個年代也和前面所說最早的可靠文獻符合。 但還是有人主張採檢的樣本有可能是後人所做的修補,不能就此認定裹屍布的年代。不過,還有其它針對「血跡」的分析、手臂比例、人體與布的接觸面……等等,也都指向上面的圖像是人工繪製的。 梵諦岡教廷並未對杜林裹屍布的真假發表聲明,但肯定它的神聖性。例如2013年杜林主教座堂公開展示裹屍布時,教宗方濟各便用「這個人的聖像」稱之,並表示「裹屍布的人邀請我們沉思拿撒勒的耶穌」。 我原以為會有很多信徒前來朝聖,但進到教堂卻發現人並不多。不知道是因為來了也看不到杜林裹屍布(它平常並未對外展示,而是安置在教堂角落的房間裡,收藏於防彈玻璃製成的密閉盒子內,裡面注入惰性氣體防止變質),或是現在大家多以平常心視之了? 參考資料:

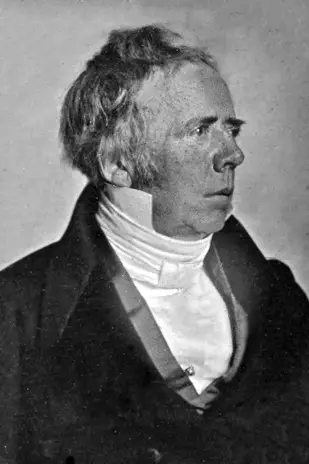

1800年,伏打將銀片與鋅片交替堆疊,每對之間以浸了鹽水的布片隔開,創造了史上第一個電池──伏打堆。有了這個可持續產生穩定電流的裝置,科學家紛紛用來做各種實驗,包括電解、電鍍,甚至有人拿來電療,但不管是物理、化學或生物實驗,都沒有人發現電力與磁力有任何關係。直到1820年,丹麥的物理學教授奧斯特(Hans C. Ørsted)才做出石破天驚的宣告:電流可使磁針偏轉。 奧斯特於1777年8月14日出生在丹麥一個小鎮,由於鎮上沒有正式的學校,他都是在家自學,直到考上哥本哈根大學。由於父親是藥劑師,自己開設藥局,他本想繼承父業而主修藥學,卻發現自己對物理、化學與哲學更有興趣。結果他大學時還以兩篇物理和美學的論文得獎,1799年的博士論文《自然形上學的架構》則是基於大哲學家康德的論點。 奧斯特本想在哥本哈根大學謀得教職,卻未能如願,但隔年申請到一筆為期三年的獎學金,便於1801年前往德、法等國遊學。他在德國遇到大他半歲的青年化學家里特(Johann Ritter),兩人都在藥局當過學徒,也都是自學,因此相談甚歡。 里特向奧斯特介紹自己用伏打堆做的許多實驗,並闡述各種物理現象背後必有所關聯的理念,包括電與磁之間也是。對身為康德信徒的奧斯特而言,這剛好符合康德所說的「自然的一體性」(unity of nature),因此他也相當認同,1804年回到丹麥後,更熱衷於研究科學。 1806年,奧斯特獲聘為哥本哈根大學的物理學教授,他在教學之餘,也開始嘗試用伏打堆和磁針進行各種實驗,但始終沒有結果。1820年4月21日,他在上物理課時,神奇的事發生了。當他將電線接上伏打堆的瞬間,放在電線旁邊的羅盤指針竟然動了一下,讓他大為驚喜,電和磁果然互有關聯! 隨後三個月,奧斯特展開一系列的實驗。他將磁針放在導線的不同位置,畫出磁針偏轉的方向;並測量磁針距導線不同距離時的偏轉角度,來估算電流作用於磁針的強弱。最後他終於在七月發表以拉丁文寫成的論文,震驚了全歐洲的科學家。安培聞訊後也投入研究,才發現安培定律,正式揭開了電磁學的序幕。 奧斯特一舉成名後仍持續其科學教育工作,他於1824年成立自然科學推廣學會;1829年成立新的科技學院,擔任校長直至辭世。丹麥的科學發展幾乎是靠他一己之力才跟上歐洲的主要國家;為了紀念他,丹麥1999年發射的第一顆人造衛星就以他為名。而國際電工委員會(IEC)也在1930年將磁場強度的單位取名為「奧斯特」,以表彰他在電磁學的貢獻。 後記:義大利的羅馬格諾西(Gian Domenico Romagnosi)於1802年就率先發現電流會影響羅盤,但他是用義大利文在本國發表,因此完全沒有引起注意。 參考資料:

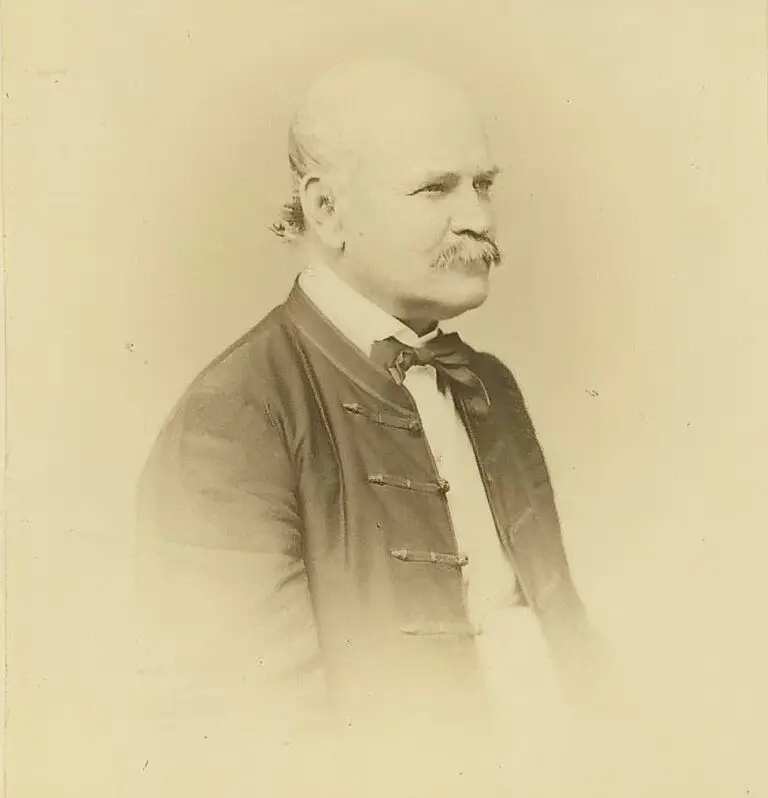

產褥熱,泛指孕婦分娩時因病菌感染而高燒不退,甚至死亡的疾病。產婦發燒的病例自古即有,本是零星的個案,但到了十八世紀,隨著都市化而紛紛設立醫院後,越來越多孕婦赴醫院分娩,產褥熱的病例也快速增加,成為產婦死亡的主要原因。 當時在醫院分娩的死亡率高達兩成,醫療人員又還不知道有細菌這種東西,因此對於造成產褥熱的原因毫無頭緒,也不知如何預防或加以改善。孕婦赴醫院迎接新生命的同時,只能聽天由命,賭上自己的性命。這個無解的困境一直要到十九世紀中期,才被一位來自匈牙利的醫生塞默維斯(Ignaz Semmelweis)打破,讓無數產婦脫離產褥熱的死亡陰影。 死亡率差異 塞默維斯於1818年7月1日出生在匈牙利王國的布達(Buda),父母都是德國裔。他到維也納大學原本讀法律系,發現興趣不合,才改念醫學院。1844年畢業後本想當內科醫生卻未能如願,才轉到產科。兩年後,他到維也納綜合醫院就任,很快注意到一個奇怪的現象。 維也納綜合醫院的產科有兩個診所,但產婦在第一產科診所因產褥熱死亡的比例卻總是比第二產科診所高,而且高非常多。塞默維斯調閱1841 – 1846這六年的記錄,以年平均而言,第一診所的產褥熱死亡率從6.9%~15.8%不等,而第二診所的孕婦死亡率卻只有2%~7.6%。若以單月來看,第一診所最高還曾到31.4%,塞默維斯決定展開調查。 他比較了各種可能因素,包括兩邊的空氣、擁擠程度、接生方法、……等等,甚至連有無宗教信仰都納入考慮,但都沒發現有何不同。就在塞默維斯百思不解之際,1847年發生一件意外讓他靈光一閃。 屍體毒素 維也納綜合醫院也是教學醫院,有一天他的好友法醫學教授科萊奇卡(Jakob Kolletschka)在進行屍體解剖的教學時,不小心被學生的解剖刀劃傷,沒幾天即過世。驗屍發現其遺體的病理狀況與因產褥熱而死的產婦相似,塞默維斯因此聯想到產褥熱會不會是屍體的毒素所造成? 由於醫科學生會到第一診所觀摩實習,但第二診所始終只有助產士,那麼很可能是學生解剖完屍體後,直接過來第一診所檢查孕婦,而把屍體的毒素帶給孕婦,而第二診所的助產士並不會接觸屍體,所以兩個診所的死亡率才會相差這麼多。 為了驗證自己的猜測,塞默維斯規定上完解剖課的學生,在檢查孕婦或進到產房之前,一定要用含氯的漂白水洗手。結果實施後的第二個月,死亡率就從1847年4月的18.3%,降到6月的2.2%,之後也都一直在2%以下,證實屍體的毒素會造成產褥熱。 反噬 塞默維斯實施洗手的成效得到醫學雜誌的報導,他的學生也寫了幾篇論文投稿,他原以為其他醫療機構將會群起效尤,不料卻沒有引起什麼迴響。一則是這不符合當時所認為的:疾病都是因為體內的四種體液失衡所致,再則,洗手也並沒有完全消弭產褥熱。但或許更主要的原因在於,一旦接受塞默維斯的理論,等於承認是之前病逝的產婦是死於醫生的雙手。 1848年,匈牙利革命運動蔓延到維也納,塞默維斯的出生背景使得他被懷疑支持革命,因此他在維也納綜合醫院任期於1849年3月到期後,即未獲續聘。他向其它醫療機構與大學叩門,也都沒有回音,隔年只好黯然返回匈牙利。 塞默維斯於1851年接任佩斯(Pest)一家小醫院的主任,他再度實施洗手的規定,結果直到1855年這五年期間接生的933個產婦中,只有8人死於產褥熱,不到1%。即使如此,醫界仍對他的呼籲視若無睹,塞默維斯終於忍無可忍,他在1861年出版的《產褥熱的的病因、概念和預防》中,除了詳細列舉統計數據做為佐證,還炮火猛烈地批判多位醫界大老,結果只是引來更多對他個人的反擊與嘲笑。 殞落 塞默維斯變得越來越偏激,公開指責批評他的醫生都是殺人兇手、不學無術。他自己也開始酗酒、召妓,不知是否因為感染梅毒,行為越來越失控。1865年7月底,他被送進維也納的一家精神病院,以緊身衣綑綁,關在緊閉室內。8月13日,塞默維因感染引起的敗血症死亡,享年47歲。驗屍發現他的身上與內臟有多處傷害,肯定在院內曾遭到虐待毒打。 兩天後他葬於維也納,參加葬禮的只有寥寥數人;就連他家鄉的匈牙利醫師協會也完全未提及他的死訊。可憐的塞默維斯,貢獻重如泰山,卻死得輕如鴻毛,與他的學說一樣沒有人在乎。。 其實在他死前幾年,巴斯德(Louis Pasteur)已經證明微生物的存在,並發明巴斯德消毒法;而受巴斯德啟發的英國醫師李斯特(Joseph Lister),則恰好從塞默維斯過世那個月開始,用石碳酸溶液消毒開刀器材,大幅降低手術的死亡率。無奈塞默維斯英年早逝,來不及見到他大聲疾呼的洗手的政策,終於自1880年代開始廣為醫療院所採用。 參考資料: