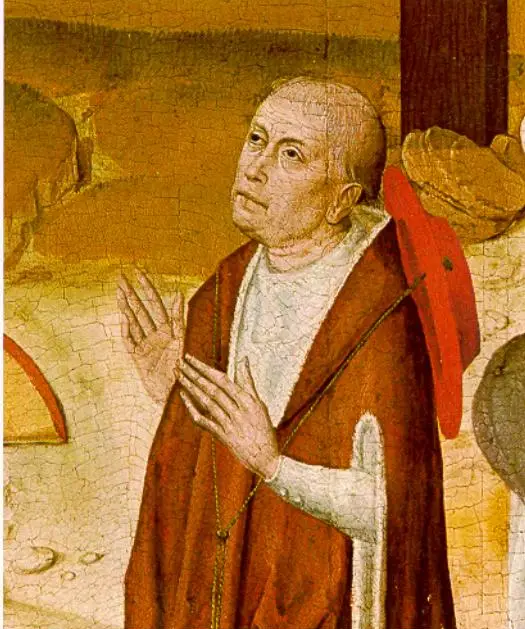

8月11日—神奇的尼可拉斯

論及現代天文學的起點,毫無疑義地都會指向哥白尼的日心說,他在1543年臨終前出版的《天體運行論》,扭轉了人類數千年的宇宙觀,也為科學革命邁出一大步。但其實在這一百年前,德國(當時仍是神聖羅馬帝國)的樞機主教尼可拉斯·庫薩(Nicholas of Cusa)就已經主張地球繞著太陽運行,此外,他還提出了許多超越時代的創見。 尼可拉斯於1401年在現今德國境內的庫斯(Kues, 其拉丁文Cusa因而冠入他的姓氏)出生,1423年在義大利的帕多瓦大學(University of Padua)取得教會法法學博士後,回到家鄉以教士的身分講授教會法的同時,也鑽研原始史料。他於1430年成為神父,之後一步步地於1448年當上樞機主教。 雖然致力於神學,但尼可拉斯在帕多瓦大學時接觸到的天文學與數學,讓他發展出相當全面的論點。他於1440年出版《論博學的無知》(De Docta Ignorantia),書名顯然是呼應蘇格拉底的名言:「我唯一知道的就是我什麼都不知道」。他的立論根據基於人類有限的心智能力無法企及上帝的無限性,只能不斷的逼近。 他在書中藉由數學來探討無限這個概念,例如正多邊形的邊若不斷增加,就會越來越接近圓形,只不過真實世界不可能有真正的圓。他還請讀者想像一條與圓相切的直線,隨著圓越來越大,它的圓周越來越不彎曲而趨近於直線,而當圓無限大時,圓周便會和這條相切的直線重合。他也探討了化圓為方的問題,這些數學上的探討都給後人帶來啟發。 延續這種「有限/無限」的觀點,尼可拉斯與柏拉圖一樣,認為真實世界必不完美,因此除了主張地球不是宇宙中心,而是繞著太陽旋轉,還認為地球本身不會是完美球形,公轉軌道也不可能是正圓形。雖然他的論點並非基於對天體的實際觀測,卻對克卜勒有所啟發,克卜勒在書中就特別提及尼可拉斯這不凡的見解。 在天文學上,尼可拉斯也曾建議修改曆法以因應閏年,但未獲教廷採納。另外,他還創下許多第一,例如: ——他對神聖羅馬帝國版圖的研究,導致了第一張歐洲現代地圖的誕生; ——雖然十三世紀末就已經出現凸透鏡片製成的眼鏡,但這只能讓遠視或眼睛老花者受惠,直到1451年,尼可拉斯才率先用凹透鏡矯正近視; ——他從植物生長的研究,得出植物從空氣中吸收營養的結論,這不但是第一個現代的生物學正式實驗,也是第一個空氣本身有重量的證明。 尼可拉斯雖身在教廷,卻是日耳曼地區對於文藝復興人文主義支持最力的人,在政治上他也認為政府是建立在被統治者同意的基礎上,並對神聖羅馬帝國的改革提出許多意見。他曾在自己所轄教區推動改革,卻得罪了奧地利公爵而在1460年遭到囚禁。雖然經教宗出面後,平安回到羅馬,健康狀況卻已大不如前。 560年前的今天(1464年8月11日),尼可拉斯死於旅途中,享年63歲,留下橫跨哲學、天文學、數學、光學、生物學等不同領域的大批著作。無奈如今世人多已不知這位比達文西還早半世紀、同樣既是全才又超越時代的「文藝復興人」。 參考資料: