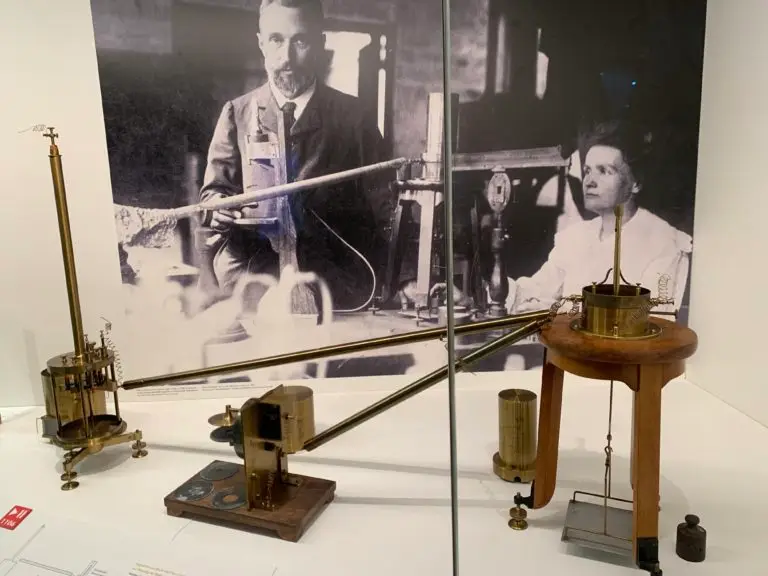

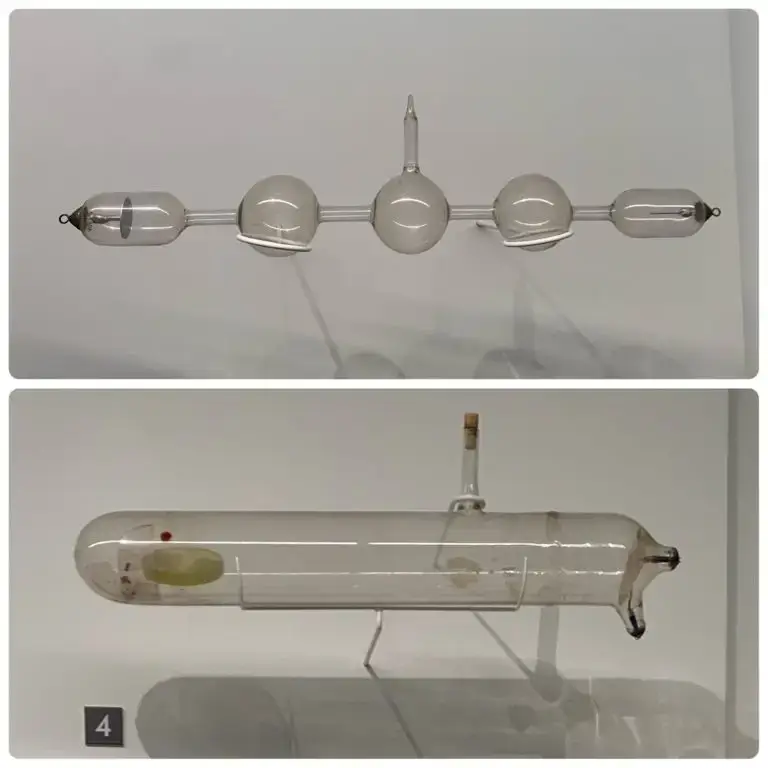

在電影中,歐本海默走進勞倫斯(Ernest Lawrence)的實驗室時,見到他正在打造迴旋加速器。沒錯,迴旋加速器就是勞倫斯發明的,剛好今天是他的冥誕(1901年8月8日),來分享一下他如何發明這個影響深遠的裝置。 天然放射源 1909年,拉塞福於用鐳所輻射出來的α粒子轟擊金箔,赫然發現α粒子竟會反彈,按他自己的形容:「簡直就像是朝著一張紙巾發射十五吋砲彈,結果砲彈卻彈回來打到你自己!」。面對此一事實,拉塞福才提出原子的絕大部分質量集中於原子核,週遭圍繞著電子的原子模型。 十年之後,拉塞福又用α粒子轟擊氮氣,竟出現原本沒有的氫原子核(拉塞福便命名為質子)與氧氣。顯然既然氧是由氮變成的,那麼是不是可以也用同樣方法,將別的元素轉化成另一種元素,甚至鍊土成金或是製造出尚未發現的元素? α粒子實際上就是氦原子核,本身帶正電,而越重的元素其原子核內部的質子越多,對α粒子的正電排斥力也就越強,使得天然放射源所產生的α粒子難以接近,無法一探究竟。拉塞福便在1927年大聲疾呼,要物理學家找出產生高速粒子的方法。 直線加速器 就在1927這一年,從挪威來到德國攻讀物理博士的威德羅(Rolf Widerøe)發現了一篇的論文。這篇論文是瑞典科學家伊辛(Gustaf Ising)於1924年發表的,裡面描繪出直線加速器的構想,也就是在帶電粒子的行進方向上安置多個高壓電場,來推動粒子加速前進。 不過伊辛並沒有把機器做出來,也不知道直線加速器的構想是否真的可行。威德羅便決定以此做為博士論文的題目,結果他藉由轉換電場的正負極方向,先推後拉地加速鈉離子和鉀離子,而於1928年成功將這兩種粒子的速度提高兩倍到5萬電子伏特,完成世上第一台直線加速器。 不過物理學家所需的粒子至少要達百萬電子伏特以上,威德羅這台加速器所能賦予的能量遠遠不足,只能算是完成概念驗證,並不具實用價值。但若要做出百萬電子伏特以上的直線加速器,不但需要很大的空間,也要很高的電壓,建造費用與運作成本都相當高昂。正當歐洲的物理學家試圖克服困難,打造更高能量的直線加速器時,在大西洋的另一端,未滿30歲的美國物理學家勞倫斯卻另闢蹊徑,想出另一種加速粒子的方法。 迴旋加速器 勞倫斯出生在南達克達州的一個小鎮,憑藉著優異的學術表現,24歲就取得耶魯大學的物理博士學位,並在隔年獲聘為助教授。1928年他轉往加州大學柏克萊分校任教,隔年春天,他在圖書館翻閱期刊時,看到威德羅的博士論文。雖然勞倫斯只懂一點德文,無法全然了解論文內容,但還是從插圖看出來粒子加速的原理。他興起也來造一台直線加速器的念頭,但計算後發現要將粒子加速到一百萬電子伏特,所需的距離遠超過現有的實驗室空間。 他尋思是否可能讓加速器擺得進實驗室,忽然靈機一動:把直線改成螺旋狀,用磁場引導帶電粒子的行進方向,如此就能縮小加速器的尺寸,而且不必用到很高的電壓,就能讓粒子逐步加速到極高的能量。勞倫斯立刻找了研究生李文斯頓(Stanley Livingston)幫忙打造,他們先做出直徑僅4吋的迴旋加速器(Cyclotron),於1931年1月把質子加速到8萬電子伏特,只用到1,800伏特的電壓。 李文斯頓憑此成果拿到博士學位後,繼續和勞倫斯合作,著手把迴旋加速器的尺寸加大到11吋。1931年8月3日,出差在外的勞倫斯收到一封電報,寫著:「李文斯頓博士要我告訴你,他已經獲得1,100,000伏特的質子。他還要我加上”Whoopee!”。」這無疑是勞倫斯預先收到的最佳生日禮物。 達成這個重要里程碑後,勞倫斯在8月26日就向學校爭取到設立「輻射實驗室」,繼續打造更大的迴旋加速器。他們陸續完成27吋、37吋的尺寸,到了1939年5月已達60吋,可將粒子加速到16百萬電子伏特。 貢獻與影響 自1938年起,輻射實驗室就轟出許多前所未見的放射性同位素,同時也用來進行腫瘤的醫療實驗。1939年的諾貝爾物理獎便頒給勞倫斯,以表揚他在「迴旋加速器的發明和發展及因此取得的成果,特別是在人造放射性元素方面」。不過由於第二次世界大戰爆發,勞倫斯直到隔年二月底才在柏克萊校園內接受頒獎。 曼哈頓計畫啟動後,勞倫斯也扮演了重要角色。他除了向上層力薦歐本海默,本身也負責製備原子彈所需的鈾燃料,所用的便是迴旋加速器改裝而成的巨型質譜儀,以「電磁分離法」將鈾-235與鈾-238分開來。。 第二次世界大戰結束後,輻射實驗室的物理學家麥克米蘭(Edwin McMillan)針對粒子質量會隨著速度提高而增加的相對論效應,於1945年打造出同步加速器,再次突破迴旋加速器的能量瓶頸;到1974年,這所實驗室已經發現16種新元素,另外還發現了反質子與反中子。 輻射實驗室後來改為隸屬於美國能源部的「勞倫斯柏克萊國家實驗室」(Lawrence Berkeley National Laboratory),至目前為止,這所實驗室誕生了十五名諾貝爾獎得主,除了勞倫斯本人,我國的李遠哲也是其中之一。 另外勞倫斯於1952年在柏克萊東方60公里處設立的分支實驗室,後來獨立為「勞倫斯利佛摩國家實驗室」(Lawrence Livermore National Laboratory)去年在核融合上也取得重要突破。他們於2022年12月首度達成輸出能量(3.15 百萬焦耳)大於輸入能量(2.05 百萬焦耳)的「能量淨增益」里程碑,前天(8月6日)又宣布,獲得比上次更多的輸出能量。 這些科學成就都需要政府挹注鉅額經費才能達成,而這正是勞倫斯在戰後不斷鼓吹的「大科學」。1968年獲諾貝爾物理獎得主、也曾在柏克萊為勞倫斯效力的阿瓦瑞茲(Luis Alvarez)便在悼念他的文章這麼說:「他一定會被記得是迴旋加速器的發明人,然而更重要的是,他應該被記得是現代科研方式的發明人。」 按:本文改寫自發表於本月(8月號)的《工業材料》雜誌 參考資料: