發現系外行星

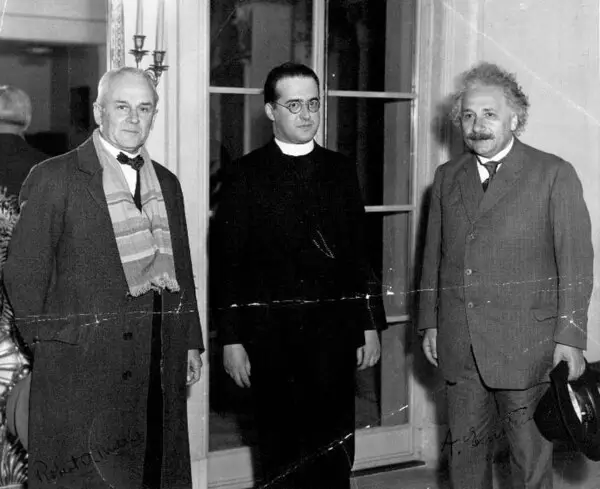

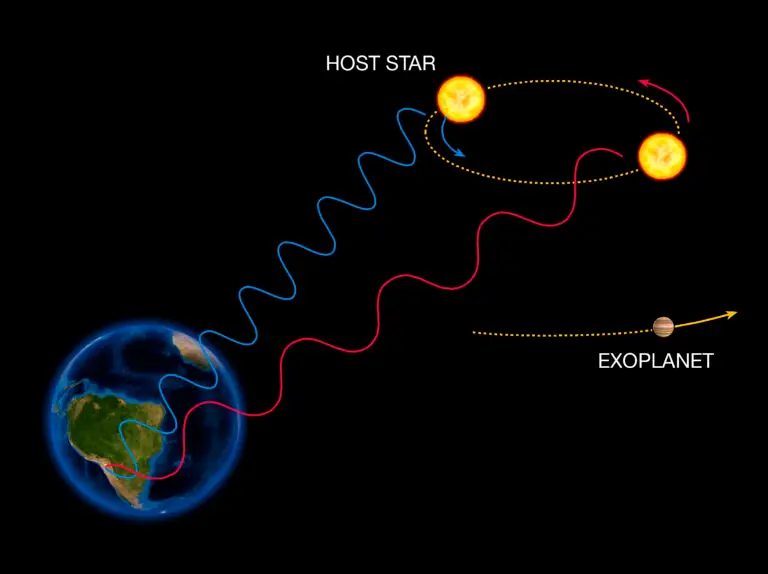

浩瀚宇宙中,地球是唯一具有生命的星球嗎?光銀河系內就有一千億到四千億顆恆星,環繞它們的行星中,難道沒有其它生物、甚至不亞於人類的高度文明嗎?要尋找外星生命,得先找到環境條件適合生命發展的行星。 問題是,行星本身不會發光,即使反射來自恆星的光,若非距離地球過於遙遠而無法看見,就是被恆星本身的光芒遮蔽。我們要如何發現太陽系以外的行星? 徑向速度法 長久以來,天文學家普遍相信我們不可能發現系外行星,不過1995年11月的《自然》期刊上,卻刊登了瑞士日內瓦大學的梅爾(Michel Mayor)與奎洛茲(Didier Queloz)的論文,宣稱他們在50光年外的「飛馬座51」恆星發現一顆行星,並指出其軌道半徑與質量。 他們是怎麼做到的? 原來行星環繞恆星公轉時,兩者之間的重力作用會使恆星輕微擺動,恆星的徑向速度(接近或遠離地球的速度)也因而有所改變,以致光譜譜綫分別會有藍移和紅移效應,而且是週期性的變化。梅爾和奎洛茲便是藉此得知飛馬座51有顆行星,並推算出該行星的質量大小與軌道半徑,他們兩人也因此獲頒2019年的諾貝爾物理學獎。 不過這個方法無法讓我們對行星有更多瞭解,例如它是像地球這樣有岩石的類地行星嗎?是否有大氣層?大氣組成是什麼?溫度多高?這些都有助於尋找有生命可能的行星。 凌日法 1980年代,任職於NASA的博如基(William Borucki)提出尋找系外行星的另一種方法:凌日法。當系外行星橫過恆星朝著地球這一面時,會擋住一小部分恆星射向地球的光,根據觀測到的亮度減少程度,便能推算該行星的大小。再配合徑向速度法獲知的質量,便可算出其密度,知道它是哪一種行星。 此外,恆星的光穿過行星的大氣層時,大氣層中的元素會各自吸收特定頻率的光,使得觀測到的光譜出現不同暗線,便可以得知行星的大氣成分。 不過凌日法不一定都能用得上,行星軌道相對於地球的觀測角度必須在一定範圍內,才能觀測得到。1999年11月5日,天文學家用徑向速度法判定,飛馬座裡距地球約150光年的恆星HD 209458有一顆行星,質量為木星0.7倍(相當於地球的220倍),並預測這顆編號為HD 209458 b的行星即將橫過恆星與地球之間。 田納西州大學的天文學家亨利(Gregory Henry)得知後隨即進行觀測,果然在11月7日與14日都觀測到HD 209458的亮度下降1.7%,因而算出行星HD 209458 b的體積是木星的2.5倍,因此是個氣態巨行星(又稱類木行星),大氣成分含有氧和碳。 在此同時,哈佛大學的博士生夏博諾(David Charbonneau)也正在撰寫論文,準備發表他在九月就已用凌日法確認了HD 209458 b的一些性質。結果他們兩人的論文同時發表在下個月的天文期刊,這是人類首度掀開系外行星的神秘面紗,同時也為凌日法揭開了序幕。 從那時至今2024年10月為止,恰好滿25年,所發現的系外行星已有5,780顆,其中最近的是4.2光年外的比鄰星b,它所環繞的比鄰星也是離我們最近的恆星。有趣的是,比鄰星b是2016年才發現,但2006年就連載的科幻小說《三體》,已經設想和半人馬座α雙星組成三星系統的比鄰星,存在三體人所居住的行星。 2021年底發射升空的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡,主要用途之一就是研究系外行星的大氣層,藉此發現與地球相似的「超級地球」,因為這不但最可能有外星生命,也很可能適合人類居住,且讓我們拭目以待吧。 參考資料: