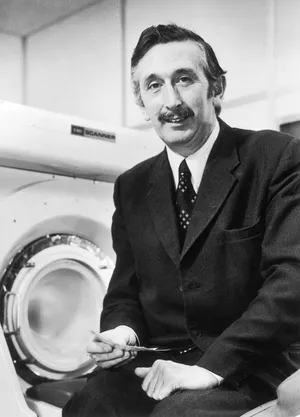

推翻宇稱守恆、並為標準模型鋪路的人

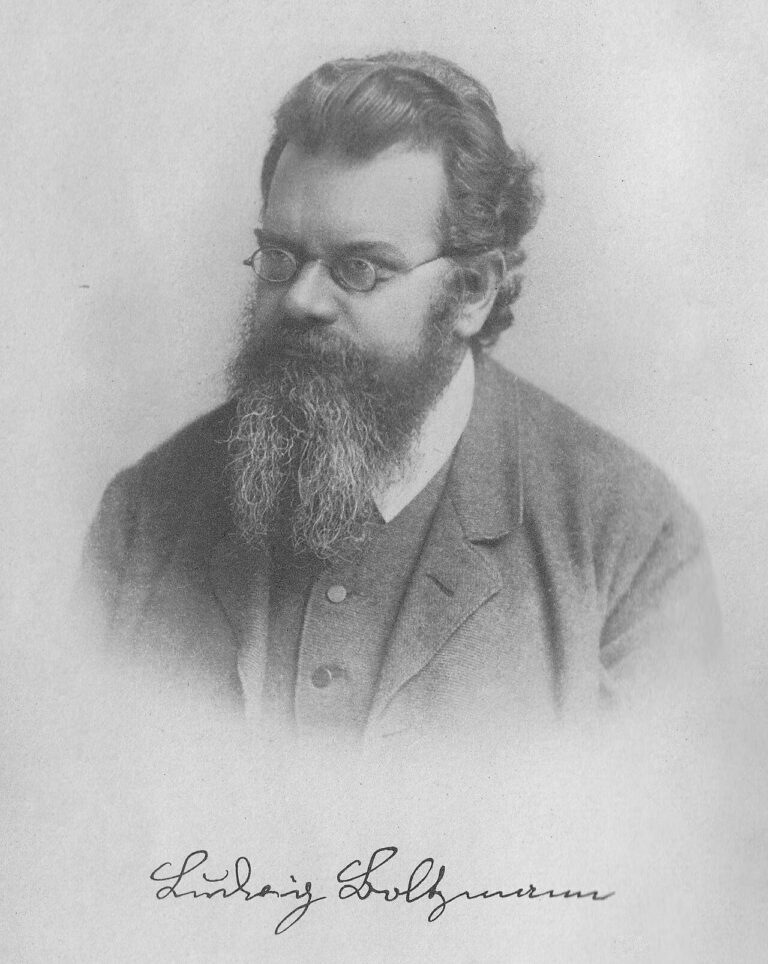

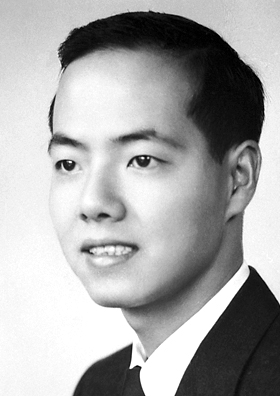

堪稱是華人之中最偉大的物理學家楊振寧,今天(10月18日)在北京過世了,享嵩壽103歲。

1956年,就在他34歲生日那天(10月1日),《物理評論》(Physical Review)刊登了他和李政道合寫的論文,懷疑「宇稱守恆」在弱交互作用中並不成立。結果第二年他們兩人隨即獲頒諾貝爾物理獎,創下論文發表後最快摘下桂冠的紀錄,也終於打破華人從未獲得諾貝爾獎的局面,同時也是率先以中華民國國籍獲獎的人。

楊振寧是西南聯合大學第一屆的學生,物理系畢業後,又讀了兩年研究所,1945 年考取公費留學,到芝加哥大學就讀,僅花了三年即取得博士學位。他先在費米的實驗室待了一年,接著1949年獲邀進入普林斯頓高等研究院。兩年之後,小他四歲的李政道也來到普林斯頓,開啟兩人在理論物理上的合作;當時的院長歐本海默曾說,他最喜歡看到的景象,就是楊、李一起走在普林斯頓的草地上。

1954年,楊振寧先和米爾斯(Robert Mills)合作,發表「楊─米爾斯規範理論」,試圖將粒子的各種交互作用(除了重力以外)納入具有對稱性的規範中。這裡的對稱是指物理上的守恆定律,和數學上的對稱性彼此具有對應關係,這是德國女數學家諾特(Emmy Noether)在1918年發現的,她證明了空間的平移對稱與動量守恆定律對應,時間的平移對稱與能量守恆定律對應,而旋轉對稱則是對應到角動量守恆定律。

不過楊-米爾斯理論受限於當時許多問題仍無法解決,並未受到重視。沒想到後來竟成為建構量子色動力學,乃至標準模型的基礎,其重要性與影響力不下於他和李政道後來發現的宇稱不守恆。

楊、李兩人的發現要從「θ-τ之謎」講起。

如上所說,科學家相信自然界的作用力具有對稱性。那麼左右對稱或鏡像對稱又對應到物理上的哪一種守恆?根據薛丁格波動方程式,粒子的行為可以用波函數表示,而在波函數中,粒子的宇稱可分為1和-1兩種,當粒子產生交互作用後,整體的宇稱並不會改變,稱為「宇稱守恆」。科學家發現鏡像對稱所對應的便是宇稱守恆,而粒子物理實驗也不斷證實了宇稱守恆。

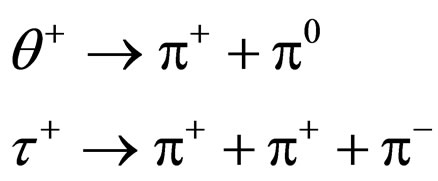

不過1950年代初,物理學家從宇宙射線射入雲霧室的軌跡,發現兩種新粒子,一種是θ粒子,它分裂成2個𝝅介子;另一種是τ粒子,它分裂成3個𝝅介子。由於𝝅介子的宇稱是-1,因此根據宇稱守恆,可推論出θ和τ的宇稱分別為1和-1。但奇特的是,θ和τ的質量、電荷和壽命卻又完全一樣,儼然是同一種粒子,令科學家百思不解。

楊振寧和李政道兩人便大膽主張θ和τ根本就是相同的粒子,只因為宇稱守恆在弱交互作用(也就是輻射衰變)中並不成立,因此不能根據宇稱守恆去推斷是兩種粒子。

這項主張違背物理學界固有信念,被多方嗤之以鼻,包立、費曼也公開表示敢打賭他們一定是錯的。沒想到吳健雄女士隨即在聖誕節後進行實驗,發現左旋和右旋的鈷60原子核明明是同樣的粒子,只是互為鏡像,但兩者的輻射衰變竟然不一樣,證明弱交互作用中宇稱並不守恆。

楊振寧和李政道改寫了物理定律,同獲諾貝爾物理獎殊榮,原本蔚為美談,孰料兩人關係早因爭論論文的排名與貢獻而出現裂痕,得獎之後更是互不往來,形同陌路。李政道於2024年8月4日過世,如今楊振寧也離開人世,不知兩人若死後相遇,是否會盡釋前嫌?