10月27日—受盡委屈的「德國的居禮夫人」

長久以來,女性被認定就應該扮演相夫教子的角色,即使邁入20世紀也仍然難以接受高等教育,要在科學研究中出人頭地更是難上加難。瑪麗·居禮幸運地遇到全力支持她的先生,才能成為享譽世界的居禮夫人,但在核子物理的貢獻不遑多讓的莉澤·邁特納(Lise Meitner),卻因多了個猶太人身分,命運更加多舛,並且失去應得的諾貝爾獎。

求學

邁特納於1878年11月7日在維也納出生,生日恰恰和大她11歲的瑪麗·居禮同一天。雖然她自小展露數理天份,但當時奧地利只允許女性讀到初中,邁特納只能認命地準備當老師。所幸她畢業後沒多久,奧地利逐步開放女性接受高等教育,只要通過高中同等學力測驗便可讀大學,邁特納因此得以在1901年進入維也納大學。

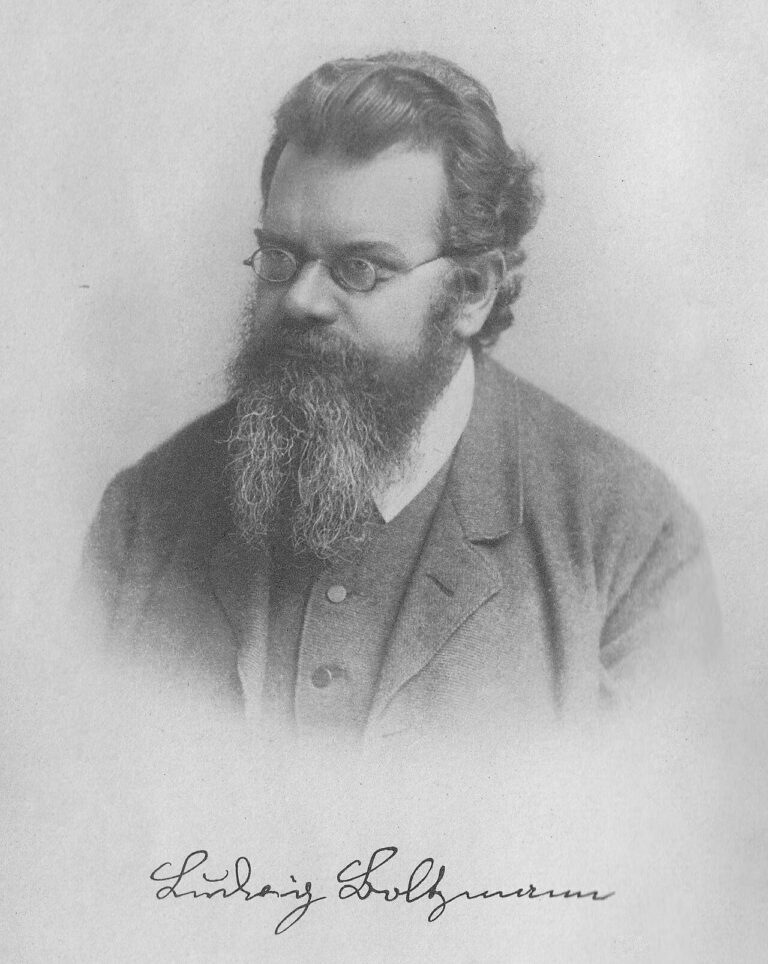

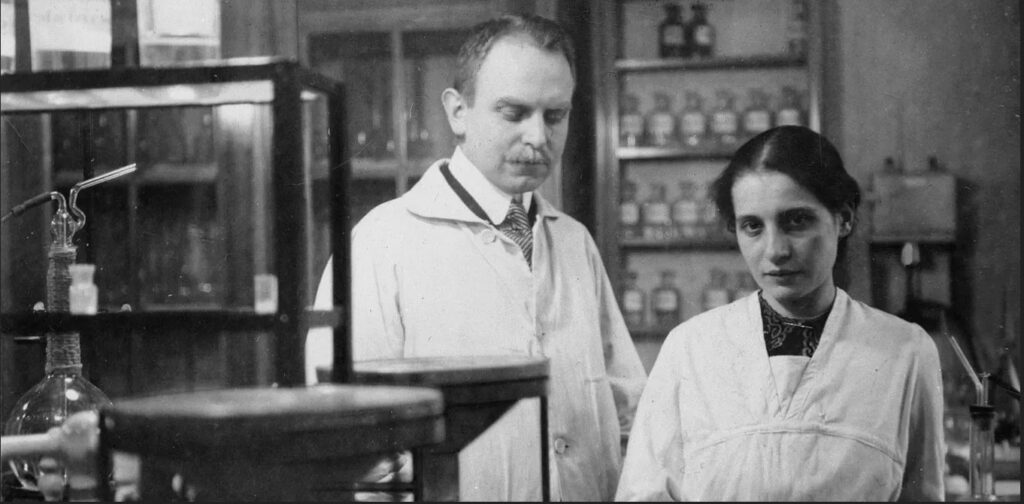

1906年,邁特納成為維也納大學第二位獲得博士學位的女性。她繼續做了一年放射性的研究後,前往柏林大學,期望獲得普朗克指導。由於柏林大學仍不收女性學生,她只能在課堂旁聽,但她很快獲得普朗克賞識,和他及其兩個女兒建立私交,也因此認識了剛離開拉塞福實驗室,回來柏林大學任教的年輕化學家哈恩(Otto Hahn),開啟兩人長達三十年的合作。

研究

善於實驗的哈恩能精確地分離並鑑定出化學元素,邁特納則提供物理學的洞察和理論解釋,兩人的合作可說實驗與理論、化學與物理學的完美結合。然而,囿於當時的性別歧視,兩人的地位卻不是平起平坐。

當時柏林大學禁止女性進入實驗室,邁特納只能在地下室一個本是木工車間的房間進行研究。由於研究所內沒有女廁,她必須到馬路對面的餐廳借廁所。她在柏林大學既沒名分,也沒有薪水,直到1910年,普朗克才以批改考卷助理的名義聘僱她,讓她得以有份收入。

1912年威廉皇帝化學研究所成立,邁特納隨哈恩加入放射性小組。這所新的研究機構較無傳統包袱,第二年邁特納終於獲得正式的職位。

建立聲譽

幾年後她又擁有自己的實驗室,從放射性化學轉向探索核子物理,逐步建立起自己的名聲。1926年,她成為德國第一位大學女性物理學教授,到了30年代,她已成為人人敬重的物理學家;1933年的索爾維會議,頂尖的物理學家齊聚一堂,其中僅有三名女性,兩位是居禮母女,另一位即是邁特納。

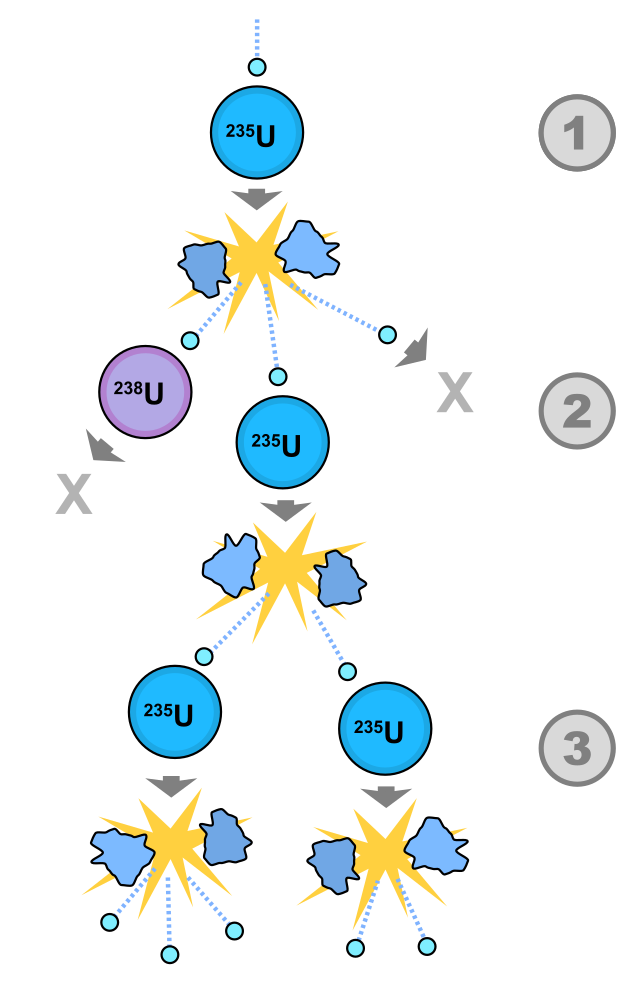

1932年,查德威克發現中子,由於中子是電中性,比質子或α粒子更容易打入原子核,許多科學家紛紛用中子轟擊鈾,試圖藉此製造比鈾更重的新元素,邁特納和哈恩也自1934年開始進行實驗。

不過納粹掌權後,逐步實施反猶政策,邁特納原以為是奧地利國籍,應該不會受到波及,孰料1938年3月德奧合併,哈恩、普朗克都表明無法再保護她,她只好在8月趕緊逃離德國,輾轉前往瑞典。

核分裂

1938年聖誕節前幾天,邁特納收到哈恩的來信,提及他和助理斯特拉斯曼(Fritz Strassmann)繼續中子轟擊鈾的實驗,沒想到出現一個令人費解的產物:質量比鈾輕上許多的鋇元素。照理說這絕對不可能發生,就算鈾沒有吸收中子而變成更重的元素,α衰變(失去兩個質子)也不會讓鈾立刻少了40 %。哈恩想知道邁特納對此是否能提出合理解釋,他在信末寫道:

「……如果你能想到任何可以發表的理論,那麼我們三個就能列名於這項研究。」

聖誕節前夕,邁特納和前來度假的外甥弗里施(Otto Frisch)一起在雪地上散步時,和他討論這個謎題。最後兩人得出的結論是:極度不穩定的鈾原子核受到中子撞擊後,就像被過度拉伸的液滴一樣,分裂成了兩個較小的核(例如鋇和氪)。

邁特納進一步計算原子核分裂後減損的那一點質量,若根據愛因斯坦的E=mc²公式,所轉化的能量恰恰符合哈恩在實驗中測量到的能量。

諾貝爾獎

邁特納向哈恩解答他的困惑,哈恩和斯特拉斯曼隨即於1939年1月和2月發表論文,但或許是擔心邁特納的猶太人身分會帶來禍害,哈恩既未將她列為共同作者,也完全沒有提及她的貢獻。雖然邁特納和弗里施隨後也發表論文,但1944年的諾貝爾化學獎還是只頒給哈恩一人。若非邁特納,哈恩根本不知道自己發現了核分裂,何況邁特納從剛開始就參與了中子轟擊鈾的實驗,未能獲獎,讓很多人都為她感到不平。

邁特納前後共獲得46次諾貝爾獎提名(哈恩也提名她一次),雖然未能戴上桂冠,但她仍獲得各界推崇與無數獎項,例如愛因斯坦就讚譽她是「德國的居禮夫人」。不過其中「原子彈之母」是她絕對無法接受的稱謂。雖然因為她確認了核分裂以及伴隨而來的巨大能量,美國才加緊研發原子彈,但當弗里施邀她前往美國參加曼哈頓計畫時,她卻悍然拒絕,此後也一直反對核武。

1968年10月27日,邁特納在睡夢中去世,享年89歲。墓碑上刻的是外甥弗里施所寫的:

「莉澤·邁特納:一位從未失去人性的物理學家。」