10月29日—網際網路的誕生

很多人應該還記得早先個人電腦無法上網,必須用磁碟片存取資料。其實網路遠比個人電腦還早出現,而這要從美蘇冷戰說起。

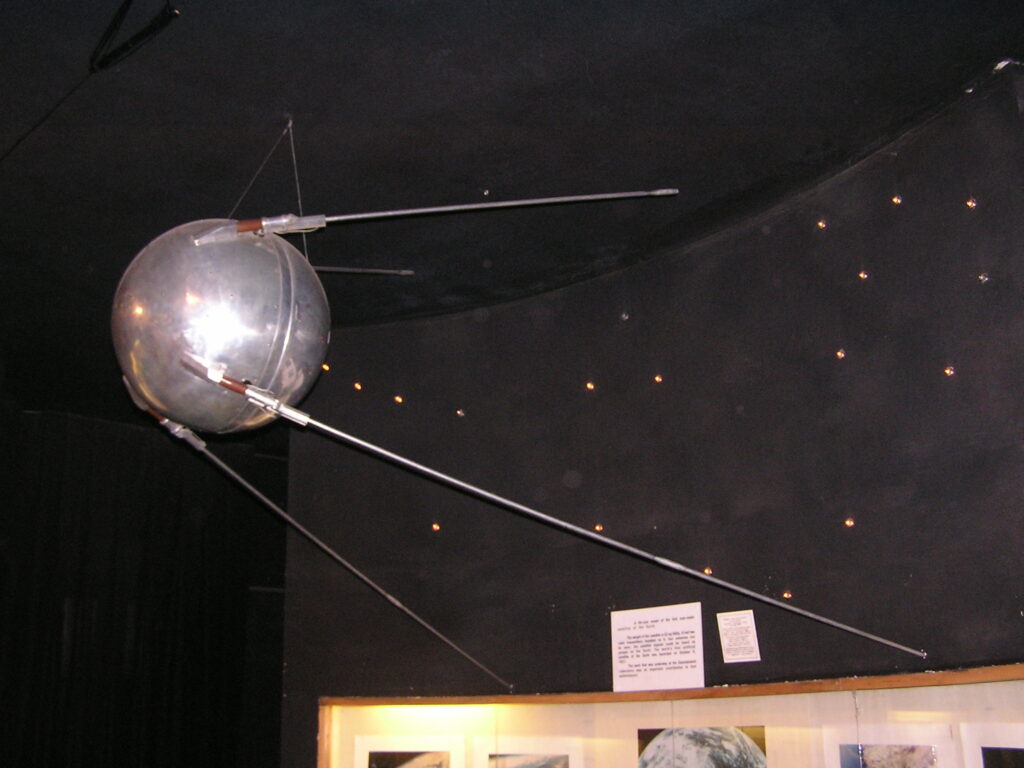

1957年,蘇聯不聲不響地發射了人類第一顆人造地球衛星——史普尼克一號(Sputnik 1),震驚了全世界,美國更是深恐軍事科技落後於蘇聯,於是在朝野一致共識之下,美國總統艾森豪於1958年成立了「國家航空暨太空總署」(簡稱NASA),此外還成立「國防高等研究計畫署」(簡稱ARPA),以集中力量開發具有顛覆性潛力的尖端科技項目。

ARPA成立後不久,一個至關重要的問題被擺上了檯面:如何建立一個在遭遇洲際飛彈或核攻擊後,仍能正常運作的通訊網路?

當時的通訊網路,如電話或廣播系統,都是「中心化」的,一旦中心節點被摧毀,整個通訊系統就會癱瘓。因此軍方亟需一種去中心化的分散式結構網路,問題是要如何實現?結果答案來自於學術圈內。

當時學術機構的大型電腦主機也是透過電話線傳送資料,這種方式每次只能跟一台電腦相連,而且就占掉骨幹中的一條線路,影響整體的使用效率;這就像高速公路的車道都畫了雙黃線,無法變換車道,而且一旦有台車開進來,這個車道就不准再有別人使用。

針對這個問題,麻省理工學院計算機科學的博士生克連洛克(Leonard Kleinrock)在1962年的博士論文中,提出封包(packet)的網路架構與數學理論,用分封交換機取代傳統的電話交換機。。

根據克連洛克的構想,資料會切割成一個個小小的封包,每個封包上都有目的地地址,然後分封交換機會根據封包上的地址與流量,將封包分配到不同通道。封包就像高速公路的汽車,可以中途變換車道,甚至改走另一條公路,同屬一個檔案的眾多封包最後就殊途而同歸,抵達目的地。

分封交換機除了讓網路效率更高,多台連結成網路後,即使幾個節點損毀,封包仍然可以到處四竄,維持通訊暢通。克連洛克的倡議獲得ARPA青睞,於1966年啟動實驗性的電腦網路計畫,旨在將美國頂尖大學和研究機構的電腦連接起來,以便共享資源和計算能力;這個網路便被稱為ARPANET。

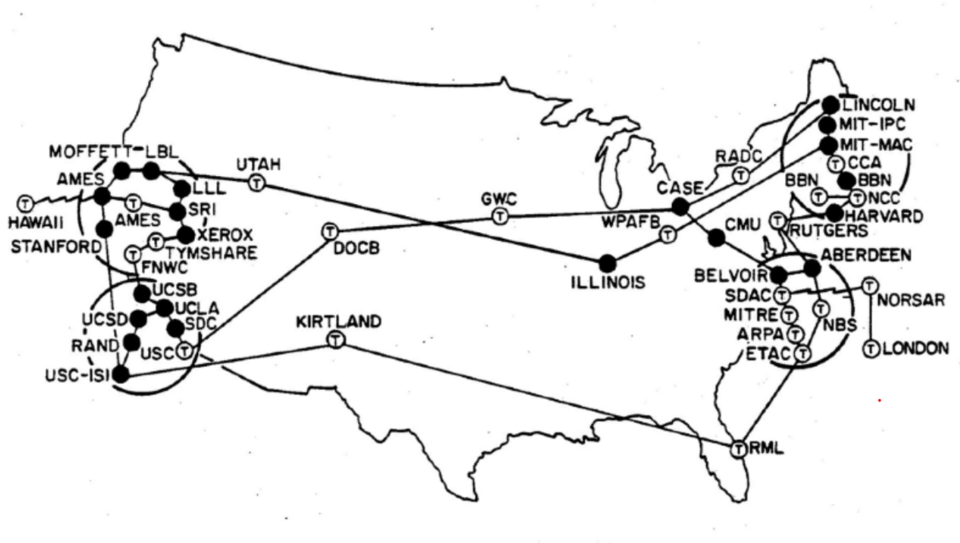

ARPANET最初只有四個節點:克連洛克任教的加州大學洛杉磯分校(UCLA)、「滑鼠之父」英格巴特(Douglas Engelbart)任職的史丹佛研究中心、加州大學聖塔芭芭拉分校(UCSB)和猶他大學。

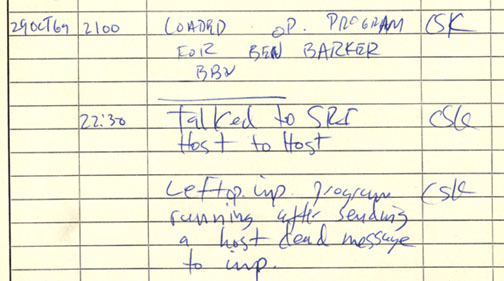

1969年10月29日晚上10點30分,在克連洛克的注視下,他的學生克萊恩(Charley Kline)慎重地按下要送出的訊息:”login”,不料只按了頭兩個字母就當機,一個小時後才又修好。因此”lo”就成為ARPANET傳送的第一個訊息。

ARPANET隨後連結美國國內更多機構的電腦,到了1975年,又經由史丹佛連結英國國內的網路,名符其實地成為inter-net。ARPANET於1990年功成身退,但internet已經在全球盤根錯節,無遠弗屆,遠遠超乎美國軍方當初開啟計畫的預期了。