3月11日—推動現代科技產業的人

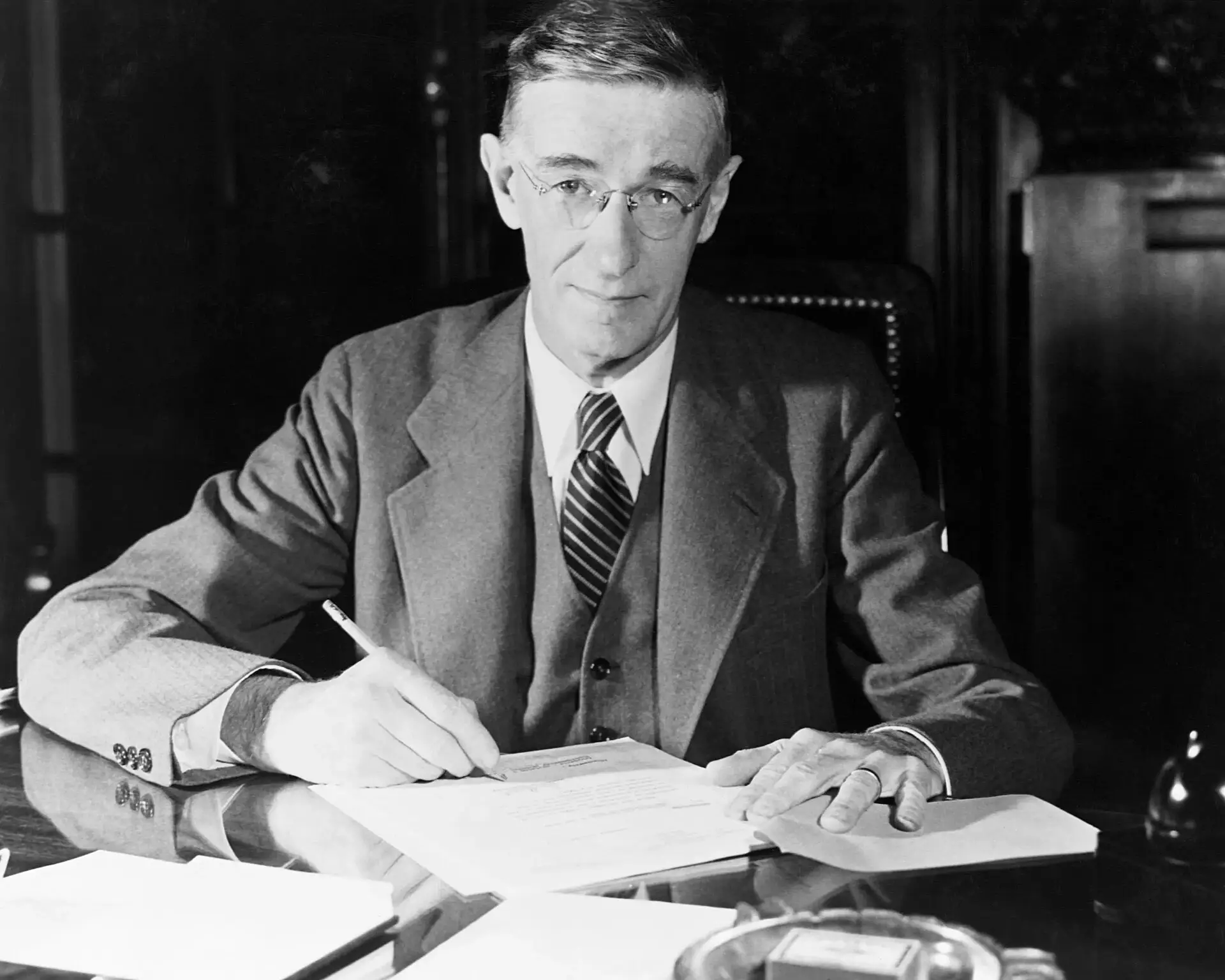

凡納爾·布許(Vannevar Bush)?相信即使是科技產業的圈內人,大多也都對於這個名字感到陌生。其實他對現代科技的發展至關重要,無論是電腦、網際網路、人機介面與多媒體應用,倘若一路回溯過往歷史,最終都會發現他的身影。他就像江河的源頭,隱而不顯卻影響深遠。

發明家與創業家

布許於1890年3月11日在美國麻州出生,23歲時靠著發明測地儀(外觀像台割草機,裡面的滾輪與轉盤會隨著地形起伏,而自動畫出地勢圖),取得碩士學位。1916年,又憑振盪電流電路的研究,獲得麻省理工學院(MIT)的博士學位。

1917年,美國加入第一次世界大戰,國家科學院設立「國家研究委員會」,專門研究如何運用科學強化軍事力量。布許應召加入後,發明出利用測量地磁變化來偵測潛艇的儀器。一次大戰結束後,布許成為MIT的電機系教授,這期間他還與朋友一起創立雷神公司 (Raytheon Company),專門研發電子設備;雷神後來成為重要的國防承包商。

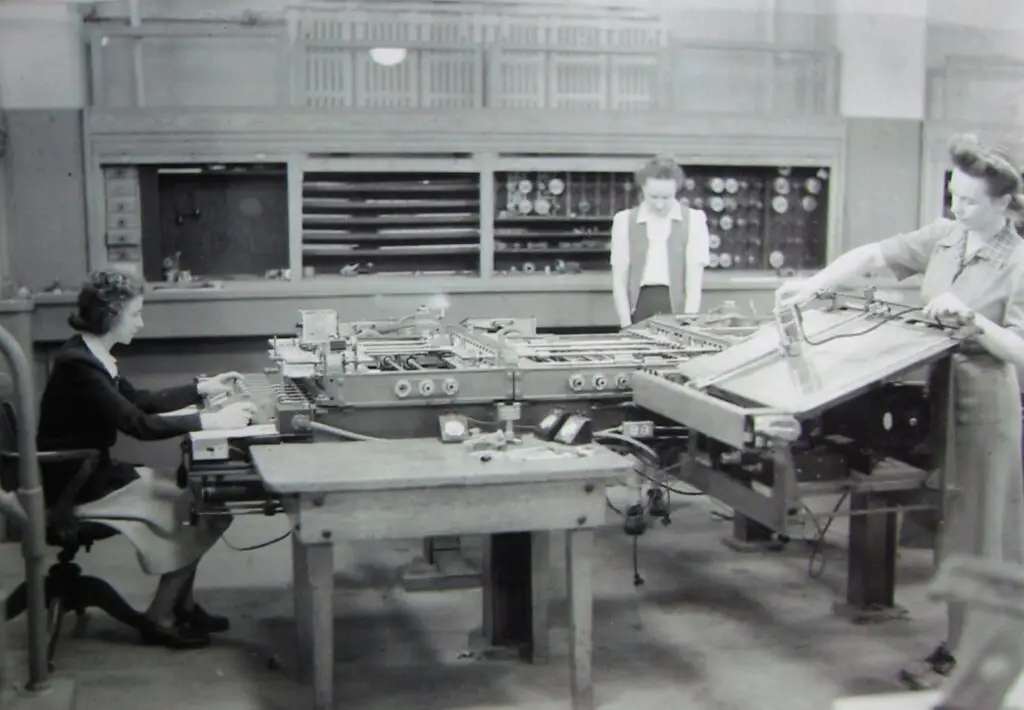

布許在MIT任教時,進行電網互聯最佳化的研究,由於其中牽涉的計算非常繁複,他便著手研發輔助計算的儀器。他先在1927年打造出「乘積積分儀」,再於1931年發明「微分分析儀」,多台串接起來,可以解六階以上的微分方程式,成為第一部可以計算微積分的類比式計算機。

值得一提的是,夏農就是來MIT成為布許的研究生兼實驗室助理,從微分分析儀獲得靈感,而在1937年的碩士論文中提出二進位的數位電腦架構,促成了現代電腦的發明。

擘劃大局

第二次世界大戰爆發後,布許認為軍方欠缺科學新知與創新精神,無法研發足以應付戰局的先進武器,於是領銜上書總統,建議成立「國防研究委員會」(NDRC),納入科學家與民間企業的力量。結果羅斯福總統不但立即成立NDRC,並指派布許為主席,同時擔任自己的科學顧問。

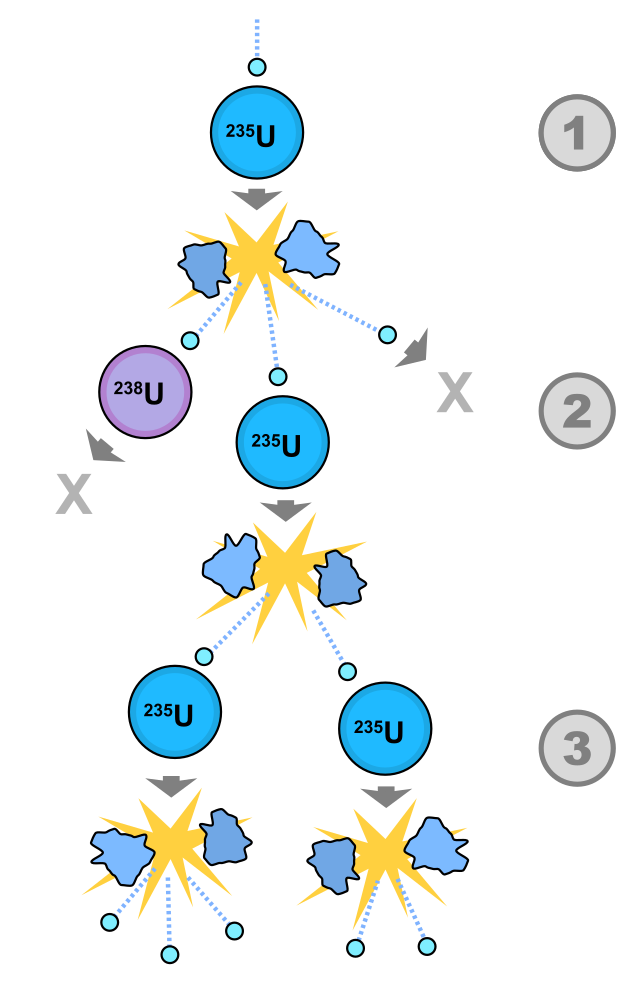

NDRC首開先例,直接撥款給大學和民間實驗室,進行200項以上的研發案。曼哈頓計劃成功在短短時間內打造出原子彈,很多人只看到歐本海默領導有功,但其實背後也有賴於布許的運籌帷幄。

在他的主導之下,「科學研究發展辦公室」(Office of Scientific Research and Development)於1941年成立,取代NDRC,將資助的研究計畫擴增到國防武器以外的項目。

大戰結束後,布許再向繼任的杜魯門總統提交影響深遠的萬言書《科學──永無止境的前線》(”Science, The Endless Frontier”),力陳科學的重要性:

「一個在新的基礎科學知識上依賴於其它國家的國家,它的工業進步將是緩慢的,它在世界貿易中的競爭地位將是虛弱的,不管它的機械技藝多麼的高明。」

他並在報告中提出具體的發展綱領,建議政府將國防科技產業化,將原本基於軍事用途的技術開放給民間企業,除了創造龐大商機,也讓美國企業得以領先各國。同時,聯邦政府應繼續將研究經費下放給大學和民間的實驗室,為培育科學人才建立正向循環。

美國的科技產業因此受益於產、軍、學的密切結合,從此蓬勃發展,至今仍居於全球的領導地位,這一切可說是肇因於布許的遠見與擘劃。

預見未來

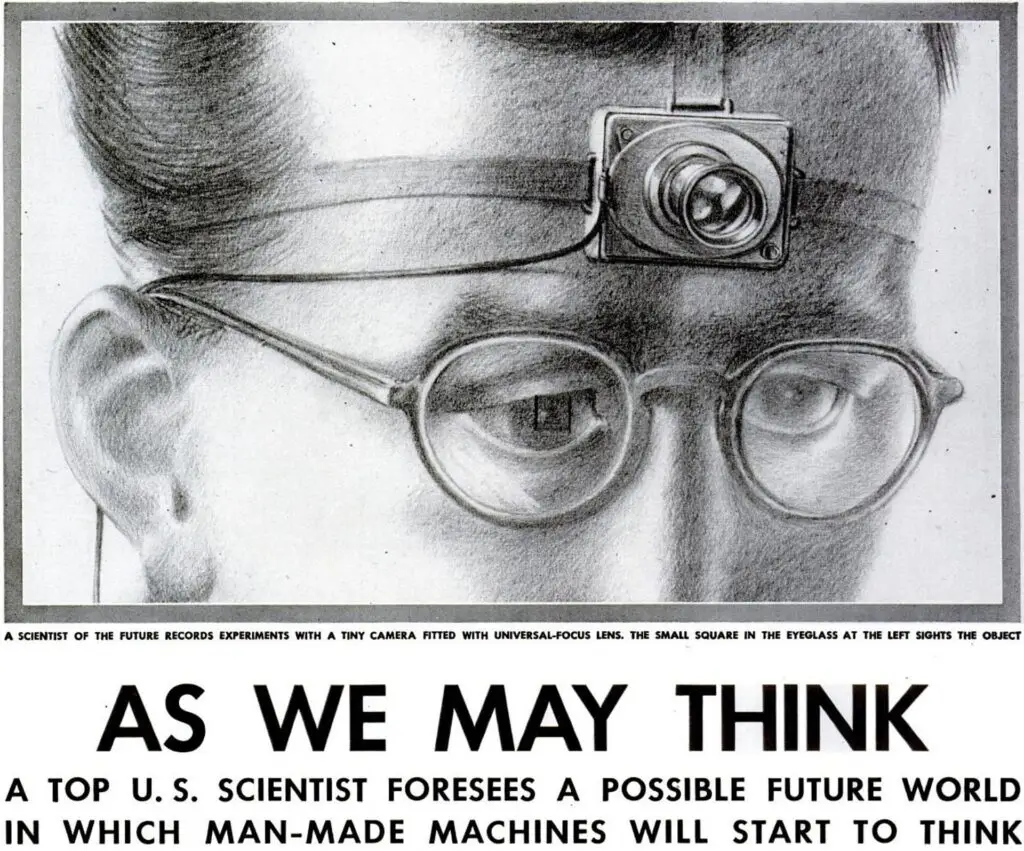

布許在科技發展上也極具創見。他於1945年發表《且讓我們預想》(”As We May Think”),勾勒出一種多媒體資料庫”memex”, 可透過觸控透明螢幕,存取個人知識與生活經驗。所有資料不但可藉由「足跡」互相連結參照,還可以與他人的memex互通,彼此分享註記。

這些描繪可說是預言了個人電腦、網際網路、全球資訊網(WWW)、維基百科,以及各種直覺的輸入技術。事實上,發明滑鼠的英格巴特(Douglas Engelbart),正是受到這篇文章的啟發,才在23年後將其構想打造出來,在後來被譽為「所有演示之母」的發表會上向世人示範未來電腦應有的樣貌。

布許一生身兼多種角色,他是發明家也是創業家,他是啟迪者也是夢想家;當然他更是美國科技產業發展的背後推手。他於1974年過世時,時任MIT校長兼甘迺迪總統科學顧問的威斯納(Jerome Wiesner)的悼詞可說是最佳寫照:

「對於科學與技術的發展而言,美國沒有任何人比凡納爾·布許的影響更為巨大。在二十世紀可能不會再有能與他相提並論的人了。」

參考資料:

https://en.wikipedia.org/wiki/Vannevar_Bush

https://www.linkedin.com/pulse/before-oppenheimer-vannevar-bush-steve-blank