8月10日—重塑週期表、鞏固原子模型的人

拉塞福悲慟不已。他的得意門生莫斯利(Henry Moseley)竟然如此死得不得其所,才27歲啊,一顆科學界的閃耀新星就此殞落!而這一切本可避免的,如果當初……。

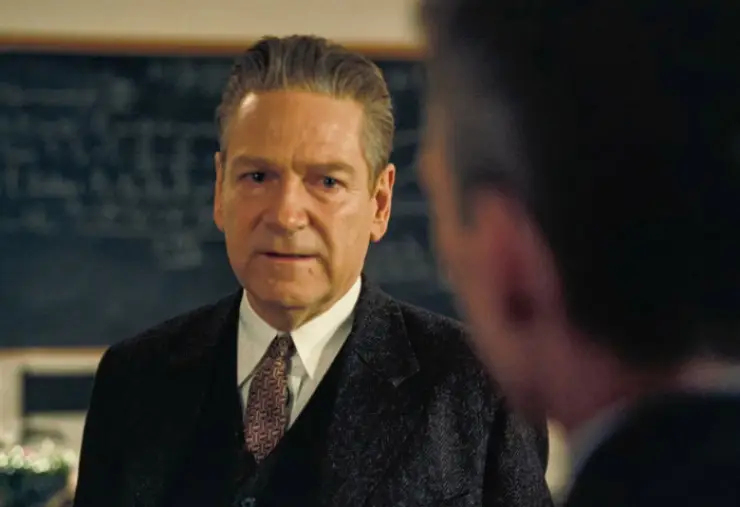

1910年,莫斯利自牛津大學拿到碩士學位後,來曼徹斯特大學擔任拉塞福的助教。拉塞福發現這年輕人極有天賦,第二年便讓他轉任研究助理。同時間,實驗室來了另一位也是天才型的年輕物理學家──波耳,雖然他只待了一年就離開,但拉塞福深信這段期間,這兩顆聰明的腦袋一定激盪出一些火花,否則怎麼會兩人在1913年,不約而同地對原子模型做出決定性的貢獻?

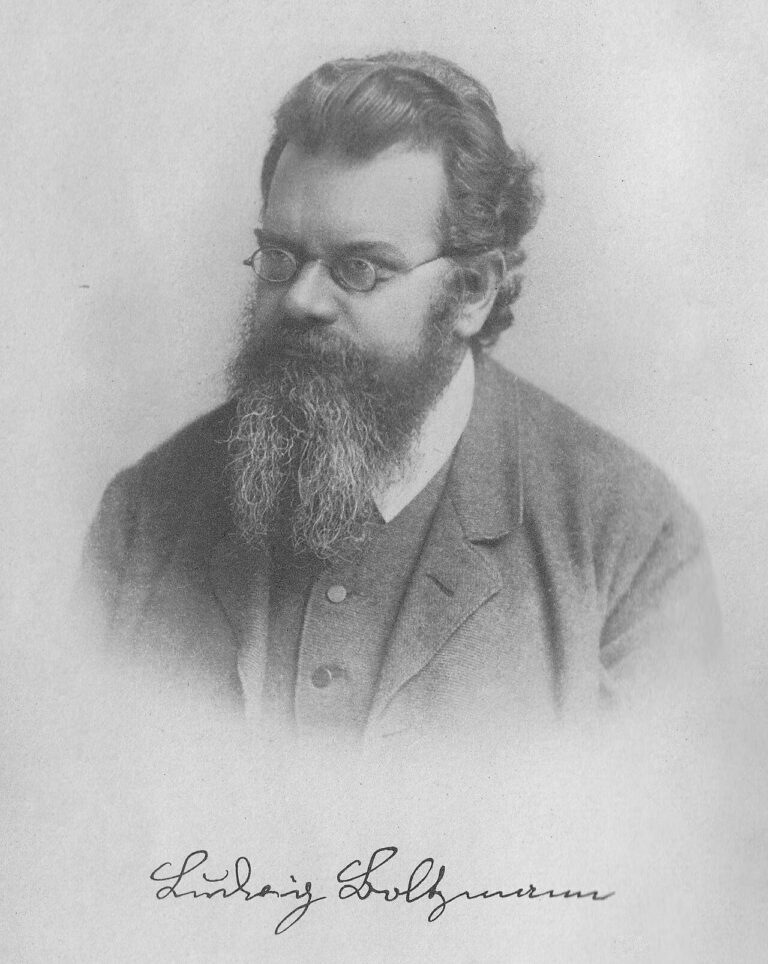

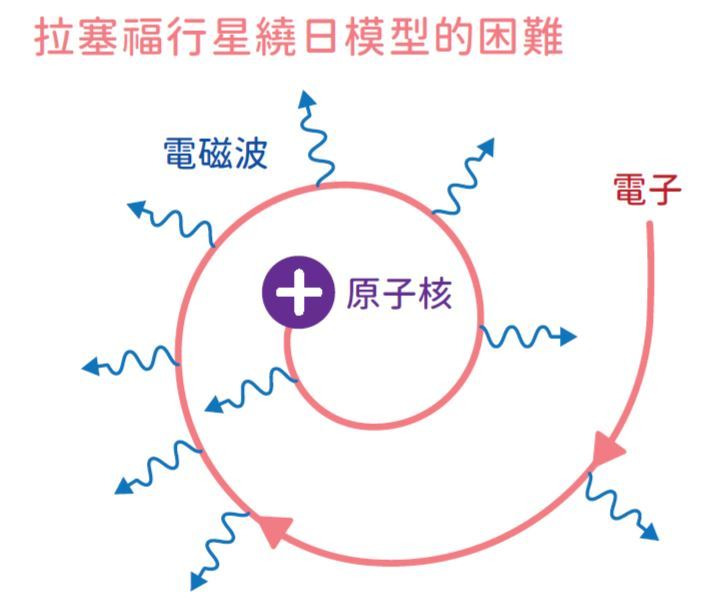

波耳是慕名而來的。1911年5月,拉塞福根據金箔散射實驗的結果,發表新的原子模型,主張原子絕大部分的質量和正電荷,都集中在半徑極小的原子核,電子則環繞在原子核的外面,推翻了他的老師約瑟夫·湯姆森的葡萄乾布丁模型。原本跟著湯姆森做博士後研究的波耳,隨即從劍橋大學轉來拉塞福的實驗室,進行放射性的研究。

其實拉塞福原子模型有個致命缺陷:電子應該會迅速失去能量,墜入原子核中,但實際上這並未發生,可見這個模型仍有問題。1913 年,波耳想出了解決之道,他引入量子的概念,提出電子的軌域只能限定在特定能階,不會任意輻射出能量,而最低能階的電子就無法再靠近原子核。

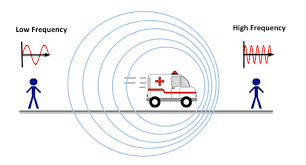

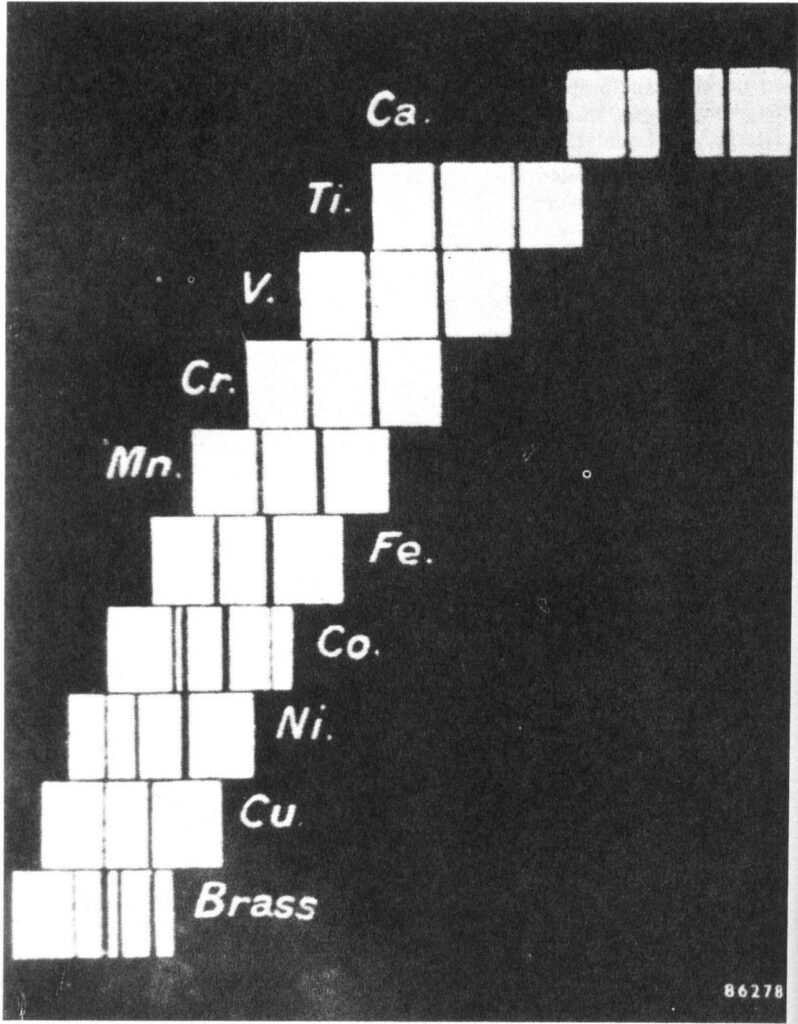

波耳的模型非常漂亮,但這畢竟只是假說,怎麼確定是對的?證據就來自莫斯利約莫在同一時間所做的X光繞射實驗。他發現用陰極射線(也就是高速電子)撞擊不同的金屬靶面,所產生的X射線頻率也各不相同,有趣的是,頻率的平方根與金屬元素在週期表上的位置順序(也就是「原子序」)竟恰好呈線性關係。

1914年,莫斯利進一步發現這條「莫斯利定律」也適用於其它元素,而且和波耳所主張的電子在特定能階間躍遷,所發出的電磁輻射頻率一致。這項有力證據立刻讓拉塞福/波耳的原子模型獲得普遍認同。

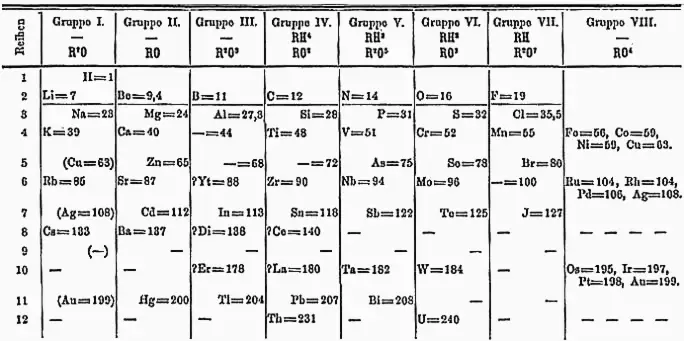

莫斯利的發現也挽救了門得列夫的週期表。原本門得列夫是按照原子量的大小排序,不過有些元素卻必須先後對調才能符合其化學性質,這種方式既不客觀,也難以解釋為什麼。如今莫斯利定律便可做為客觀的元素排序標準,莫斯利還據此正確預測出鎝、鉕、鉿、錸四個當時尚未發現的元素。(幾年後拉塞福發現質子,終於揭露原子序所代表的就是質子數)。

莫斯利大放異彩,他的母校牛津大學立即提供他教職與專屬實驗室,拉塞福留不住他,只能祝福他鵬程萬里。孰料莫斯利離開後竟未前往牛津報到,原來1914年8月第一次世界大戰爆發,他毅然從軍報國。拉塞福聞訊大驚,特地寫信給英國政府請求將他從前線調回,無奈沒有成功,莫斯利仍繼續在前線部隊中擔任通訊官。

1915年8月10日,莫斯利在土耳其戰場上被一顆子彈擊中頭部,當場死亡。他的死訊傳回來後,拉塞福心如刀割,不禁反覆設想:如果當初他能將莫斯利留在身邊;如果他聯合其他賢達,鍥而不捨地向英國政府陳情;或者……。然而一切都太晚了,在科學上做出如此重大貢獻的莫斯利就這麼死得輕如鴻毛,因為這場戰役最後英軍以撤退作收,根本無關大局。

不只拉塞福,整個科學界也都為這位閃耀新星的殞落感到惋惜。如果他沒英年早逝的話,以他重塑元素週期表、證實波耳的原子模型,加上正確預測出四種元素,一定可以獲得諾貝爾獎。

因為莫斯利的陣亡,英國政府從此禁止傑出的科學家上戰場。只是這代價也太高了,莫斯利的研究生涯才起步兩、三年就有如此成就,未來不知能再做出多大貢獻。這無疑是科學發展的一大損失,著名科幻作家艾西莫夫就對此嘆息道:「對人類整體而言,這是死於戰爭中代價最昂貴的一條人命。」