8月2日—發現反物質

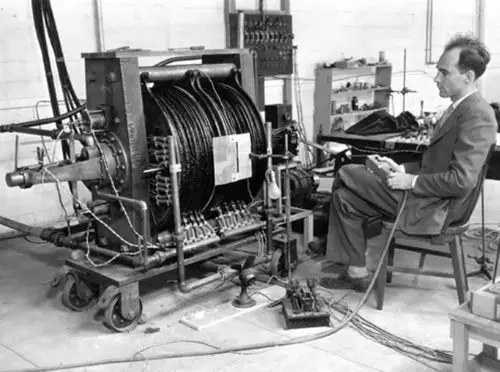

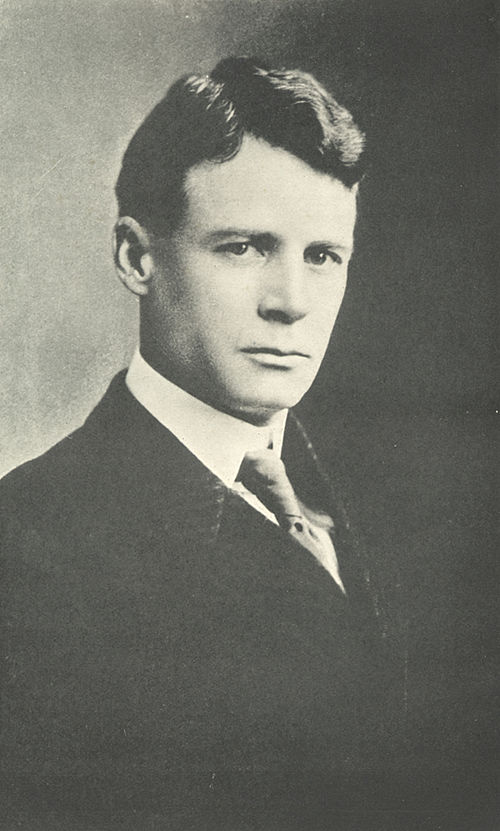

安德森(Carl Anderson)走進加州理工學院的古根漢航空實驗室,當他拿出約莫便當盒大小的雲霧室時,實驗室裡的人員都驚訝不已:這麼小的一個裝置,為什麼需要他們用來做風洞測試的巨大發電機?

雲霧室最早是蘇格蘭物理學家威爾遜在1910年代發明的,裡面充滿過飽和的水蒸氣。當高能量粒子穿過雲霧室,在它路徑上的水蒸氣會失去電子,變成帶正電的離子,因而吸引周遭的水分子凝結成水滴,便呈現出該粒子的運動軌跡。

安德森的博士論文便是用雲霧室研究X射線的光電效應,他還改良了雲霧室,用酒精取代水蒸氣,獲得更明顯的光電子軌跡。他1930年拿到博士學位後,指導教授密立根建議他留下來做博士後研究,用雲霧室揭開宇宙射線的神秘面紗。

密立根認為宇宙射線是γ射線,但並沒有證據,如果安德森能測量出宇宙射線的能量強度,便可加以驗證。這就是為什麼安德森需要航空實驗室的發電機,他要觀測宇宙射線在強大磁場下的路徑變化,藉此推算出它的能量大小。

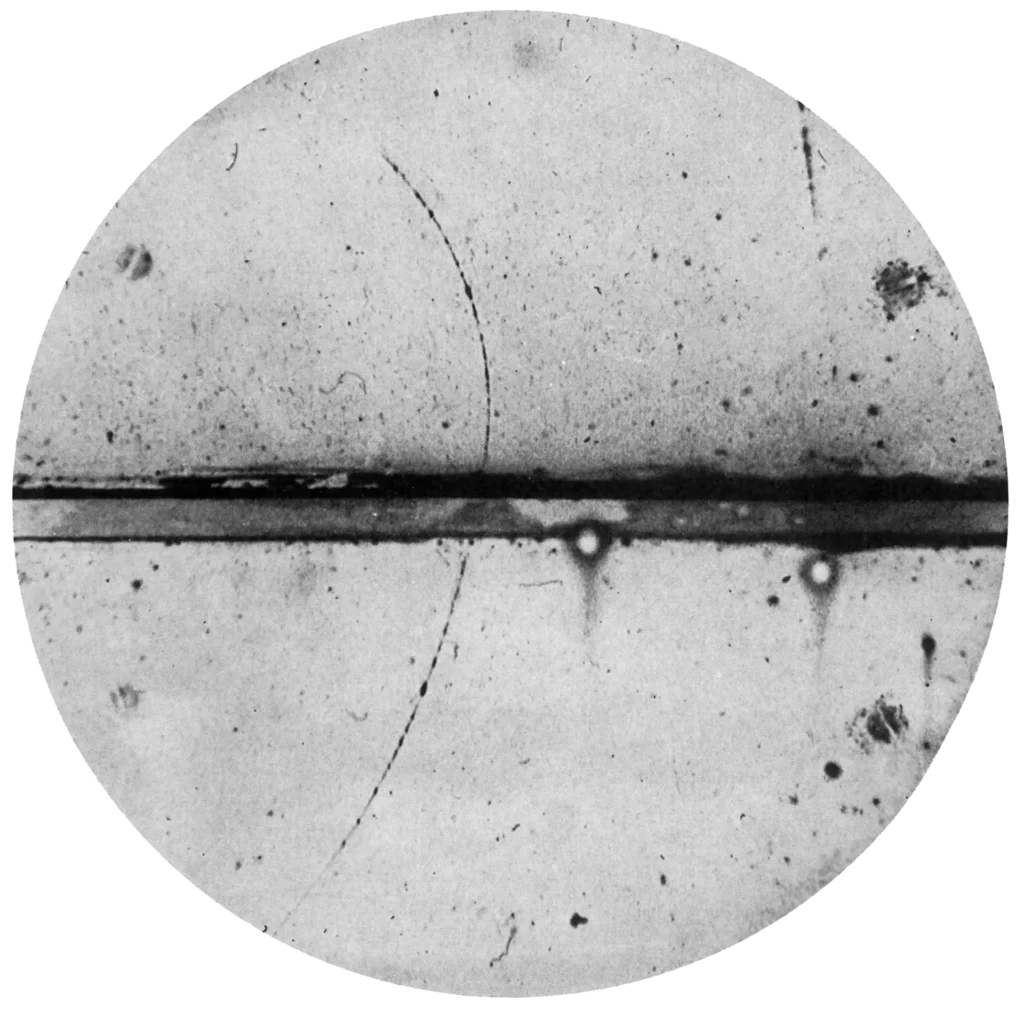

安德森花了一年時間才做出包圍著雲霧室的電磁鐵,然後日復一日的拍照、再仔細分析照片上的線條。他發現有幾張照片上的軌跡顯示該粒子是帶正電,卻不像是質子,因為質子應該會造成更多電離現象,但照片上並沒有。他想起狄拉克結合狹義相對論與薛丁格方程式,於1931年推導出一種與電子質量相同、但電荷相反的「反電子」,並且與電子接觸時會相互湮滅。莫非照片捕捉到的就是反電子的蹤跡?

他趕緊向密立根報告此一發現,但密立根卻不以為然,堅持它們只是質子。安德森明白唯有推算出這個粒子質量,才能判定是否就是反電子,但即使在目前如此強大的磁場中,它的軌跡仍近乎直線,無從推斷。他想到可以利用鉛板來減低這個粒子的速度,最後終於在1932年8月2日這一天,他拍到清楚的軌跡,從曲率推算其質量幾乎與電子一樣。

安德森將這個前所未見的粒子命名為正子(Positron),所寫的論文於1933年3月發表在《科學》期刊。這一年的諾貝爾物理學獎便頒給了薛丁格和狄拉克;安德森自己也於1936年獲頒諾貝爾物理學獎,很巧地和狄拉克都是31歲時獲獎。

就在1936這一年,安德森又與學生共同從宇宙射線中發現另一個基本粒子──渺子(muon)。他們原本以為這是湯川秀樹所預測的π介子,結果竟是完全不在物理學家的理論之中的奇特粒子。諾貝爾物理獎得主拉比(Isidor Rabi)還因此調侃道:「這是誰點的啊?」(Who ordered that?)

大多數科學家終其一生都無法發現新粒子,安德森竟然短短幾年內(尤其是在粒子加速器發明之前)就發現了兩個,難道幸運女神特別眷顧他?其實不然,後來我們知道他並不是捕捉到正子蹤跡的第一人,原來約里奧-居禮夫婦早在他之前就拍攝到正子的軌跡,只是他們和密立根一樣,理所當然地認為是質子,未再加以深究,才讓機會就這麼溜走,而將桂冠拱手讓予有敏銳洞察力的安德森。

參考資料: