3月12日—開創光譜分析法的人

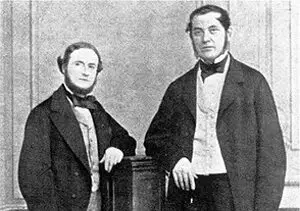

1859年夏日某一天,德國海德堡大學的物理學教授克希荷夫(Gustav R. Kirchhoff)與化學教授本生(Robert Bunsen)一如往常相偕散步,邊走邊聊。他們談起幾天前鄰鎮慘遭祝融,火勢大到火光沖天,當時兩人好玩地用分光鏡觀測,竟能從中辨認出鍶與鋇的特有光譜。

說著說著。克希荷夫突然停下腳步,瞄了一眼天上的太陽,轉頭對著本生說:「本生,我一定是瘋了!」本生隨即會心一笑地答道:「我也已經瘋了啊,克希荷夫。」

****

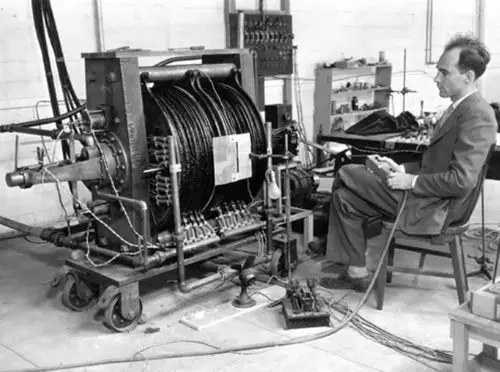

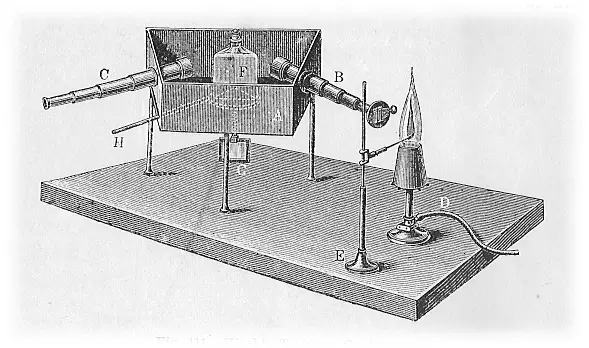

克希荷夫於1822年出生,念研究所時就提出後來以他為名的「克希荷夫電路定律」,被廣泛應用於電路設計與分析。他於1854來海德堡大學任教,第二年本生和學校的技工迪薩加(Peter Desaga)發明本生燈,所產生的火焰清澈又穩定,用來燃燒不同元素更能分辨出顏色差異。克希荷夫便和本生合作,結合本生燈、三稜鏡與望遠鏡,打造而成的分光儀可清楚顯現焰光的光譜。他們發現不同元素的光譜中各有不同的亮線組合,就像指紋可做為元素的特徵,於是著手記錄下各種元素的特有譜線。

開頭提到克希荷夫散步時的靈光一閃,便是想到他們既然能用分光儀辨識出16公里外的燃燒元素,或許也可以從陽光中得知太陽的組成元素。但太陽畢竟遠在千萬里之外,他們才會說自己一定瘋了,竟然有如此瘋狂的妄想。

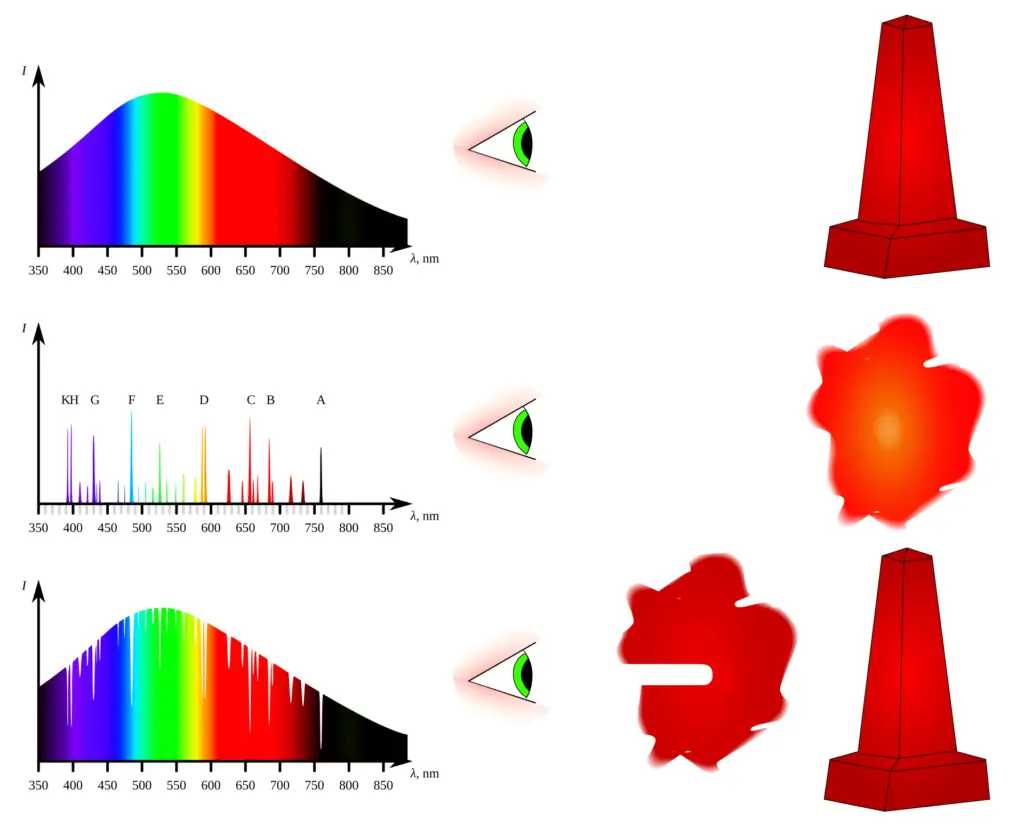

其實早在1814年,夫朗和斐就觀察到太陽光譜中有多達574條暗線,但這些譜線究竟代表什麼意義,一直沒人知道。如今克希荷夫與本生用分光儀再次觀測陽光,才發現「夫朗和斐線」中的許多條暗線,恰恰符合氫、鈉、鎳、鈣、鐵等元素的譜線。

他們隨即於10月20日發表論文,除了指出太陽大氣層含有那些元素,並提出解釋:太陽燃燒產生的光經過表面時,特定波長的光被太陽大氣層中的元素吸收,以致陽光的光譜中出現夫朗和斐暗線。

這篇論文立刻震驚學界。二十幾年前,大哲學家孔德(Auguste Comte)才斷言我們永遠無法得知恆星的化學組成,如今這個公認的人類知識極限竟被打破了!克希荷夫聲名大噪,他的創見也被歸納成「克希荷夫三大光譜定律」:

一、熾熱的固體會發出連續光譜(「黑體輻射」一詞與概念正是他首度揭櫫);

二、熾熱且稀薄的氣體會發出特定波長的光(也稱「放射光譜」);

三、熾熱的固體周圍若是溫度較低且稀薄的氣體,原本的連續光譜會在氣體的特定波長處出現中斷(也稱「吸收光譜」)。

克希荷夫繼續在不同領域做出重要貢獻,因此除了電路學和光學,流體力學、熱化學乃至數學都有以他為名的定律。當然影響最深最廣的還是光譜分析法,不但天文光譜學因此得以展開,也成為尋找新元素的方法(克希荷夫和本生就在1861年發現了銣和銫兩個新元素),如今更應用在物理、化學、生物、醫學、化工等領域;誰能料到這一切都源自於克希荷夫當年的靈光一閃。