科學頑童費曼

1943年12月,量子力學的巨擘波耳(Niels Bohr)成功逃離歐洲,抵達美國後,隨即造訪新墨西哥州沙漠地區的洛斯阿拉莫斯(Los Alamos),向在此研發核彈的科學家們分享德國在這方面的進度,並提供自己的見解,期能盡早造出原子彈,打敗納粹。

有一天,波耳主持一場研討會,與會者不乏諾貝爾獎等級的頂尖學者,會後他把擔任其助理的兒子叫到一旁,交代說:「記住坐在後面那個小夥子的名字,只有他不怕我。下次要討論什麼,先找他來;其他人都只會說:『是,波耳博士』。」

這個小夥子就是才25歲的理查·費曼(Richard Feynman)。前一年他才從普林斯頓大學拿到物理博士學位,年紀輕輕就能在曼哈頓計畫中擔任理論部門的小組長,足見其聰明才智不凡。

其實那個時代有不少天才科學家,但費曼最與眾不同之處在於童心未泯,對種種事物充滿好奇熱情,又能以幽默戲謔的方式挑戰權威。

例如在曼哈頓計畫期間,他便屢屢挑戰軍方的保守心態與官僚作風,包括不時打開所有上鎖的保險櫃,藉此證明將所謂機密文件鎖在保險櫃,只是徒增科學家的不便,防不了有心人士(他也因此無師自通地成為開鎖高手);他還故意在寫給家人的信中,書寫各種其實毫無意義的暗號,以調侃軍方的信件檢查;他也曾從圍籬鑽出去,再從營區正門走進來,又緊接著鑽出去、走進來,唬得門口守衛手足無措;這就是費曼特有的頑童行徑。

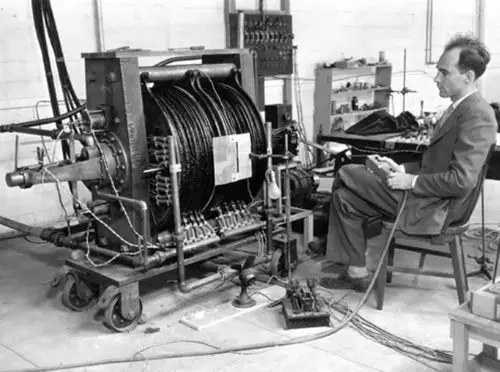

二次大戰結束後,費曼前往康奈爾大學任教。1948年的一場量子力學的研討會中,歐本海默、波耳、費米、狄拉克、……等諸多大師皆在台下,費曼上台發表自己新創的「路徑積分」,試圖以此解決量子力學的困境。

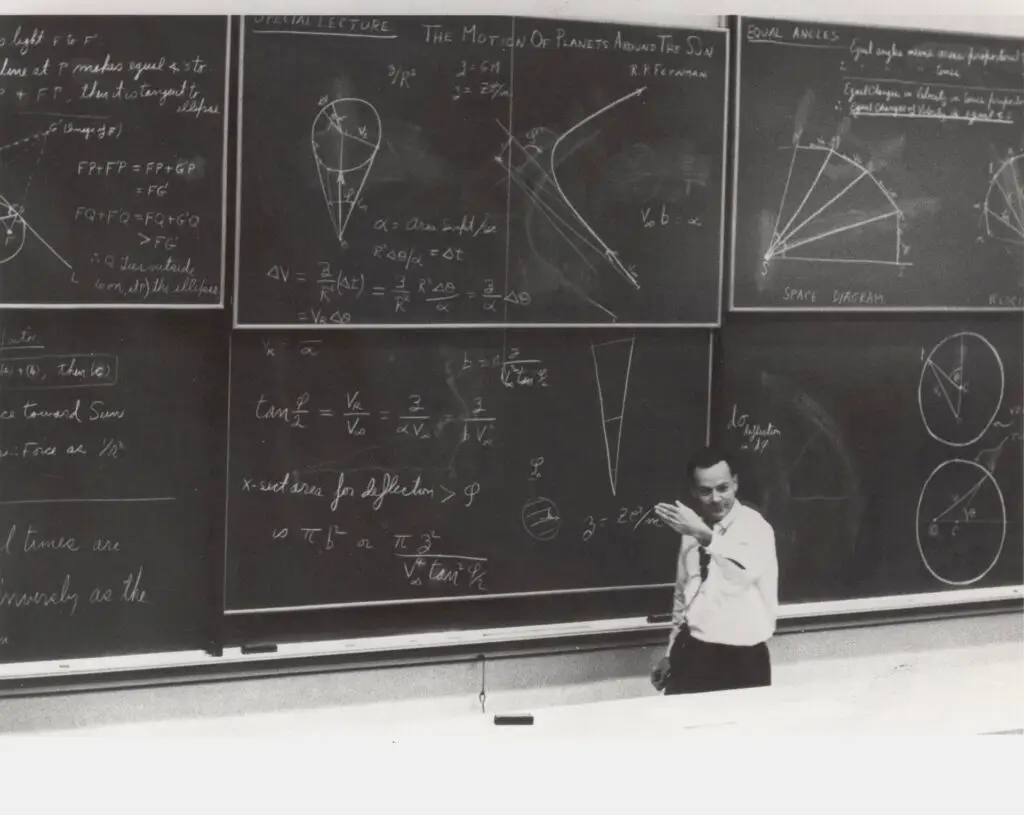

出乎眾人意料的是,他在黑板上寫的竟然不是方程式,而是畫了幾個代表粒子的點與一些扭曲的線條。大師們幾曾見過用這種圖解方式處理物理問題,而且粒子竟還在時間中逆行!一波波詰問之下,費曼有點狼狽地結束演講。但他仍不懼批評,隨後兩年繼續發展出「費曼圖」,架構出量子電動力學(將狹義相對論納入量子力學之中),因而獲得1965年的諾貝爾物理學獎。費曼圖也獲得普遍認同,成為物理學家的演算工具。

費曼尤其擅長以生動有趣的方式講解艱深的物理;他曾說:「你如果看到我的物理學學生不了解它,……,那是因為我對它不夠了解。」他為開授大學新生物理學所寫的講義後來整理成《費曼物理學講義》出版,至今仍公認是最精彩的物理教科書。他於1986年參與挑戰者號太空梭事故調查,用一杯冰水演示O形環失去彈性的精采示範更是令人津津樂道。

費曼的好奇心與熱情不只展現在物理上面。他打巴西鼓的功力好到可以組團贏得競賽;他的繪畫程度足以開畫展;他還能在度蜜月期間臨時起意破解馬雅文明的象形文字。他就是以好玩的心態認真地做每件有趣的事,他也如此鼓勵學生。他曾說過一句名言:「物理學就如同性愛一樣,或許可以帶來一些實際的成果,但那並不是我們喜歡做它的原因。」

天才洋溢的費曼無疑是繼愛因斯坦之後,最家喻戶曉的物理學家之一;他一生特立獨行、別具一格,難怪有科學頑童的稱號。除了物理學上的貢獻,他留給世人更大的遺產其實是他這個人本身,他那充滿熱情的自由心靈、他那無懼權威與他人眼光的率真。正如與費曼同獲諾貝爾獎的施溫格在他過世時所給的讚辭:「……對那些敢於踩著不同鼓聲前進的人,他是最佳的典範。」

按:本文原收錄於筆者所著《科學史上的今天》,此處再略做潤飾。