光量子現身——愛因斯坦的光電效應論文

名聞遐邇的愛因斯坦,終於在1921年獲得諾貝爾物理學獎,不過獲獎的具體理由卻與狹義相對論或廣義相對論都沒關係,而是他發現了光電效應的物理定律。

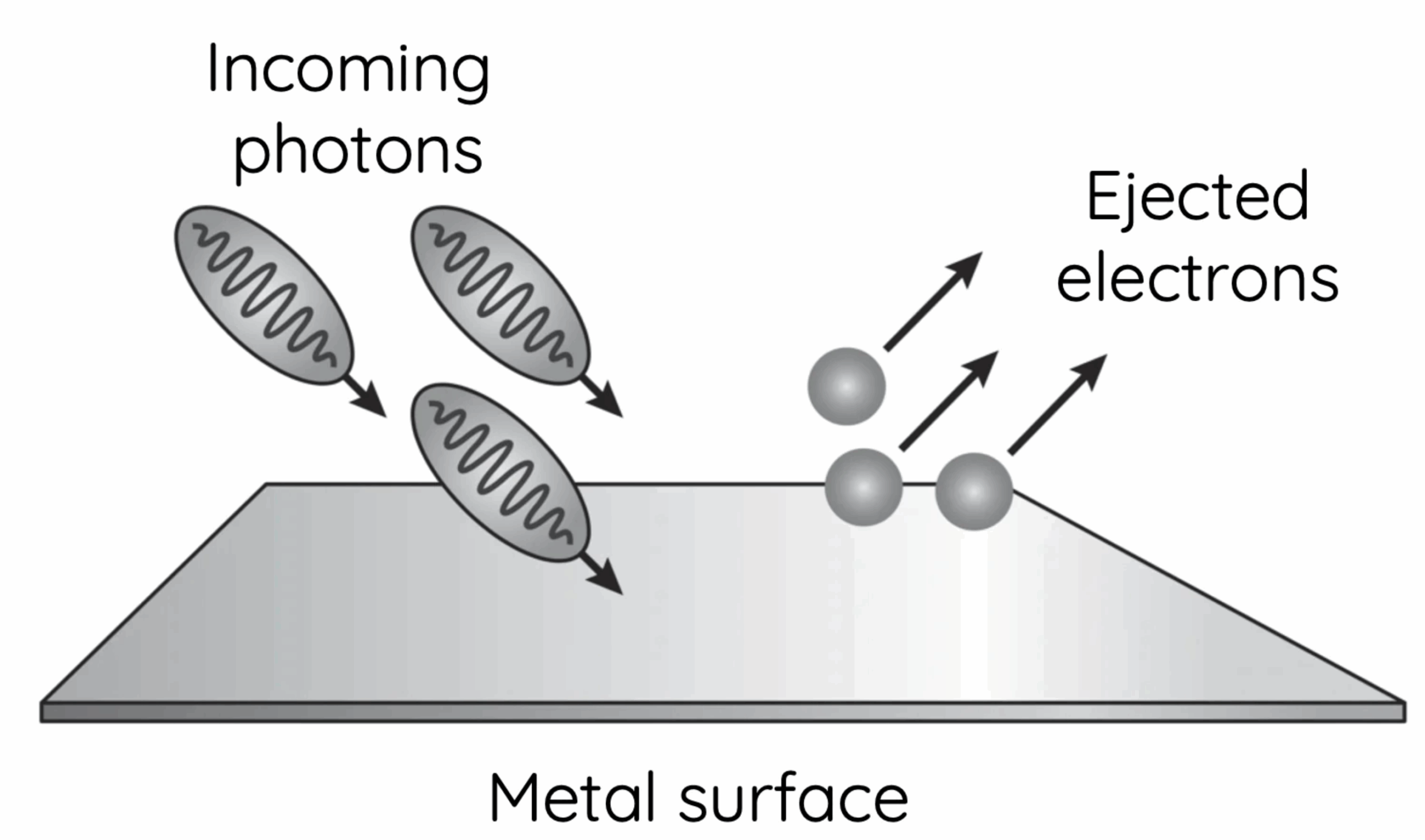

光電效應最早是赫茲在1887年觀察到,某些金屬受到光或紫外線照射時,會發出陰極射線(十年後湯姆森以實驗證明這就是電子)。隨後許多科學家進一步研究,卻發現難以解釋的奇特現象。

謎團

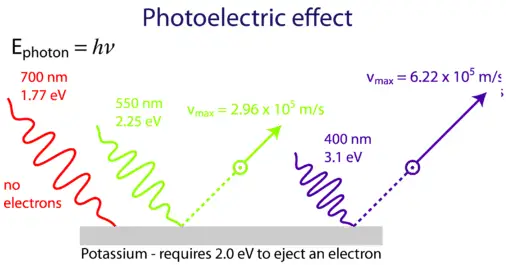

首先,只有高於特定頻率以上的光才會產生光電效應。例如用再強的紅光照射再久,也無法從鉀金屬打出電子,但極弱的紫光卻能輕易辦到。按理說,金屬表面的電子是因為吸收能量才被激發出來,那為什麼很亮的紅光能量遠比微弱的紫光大,卻無法讓電子釋放出來?

而同樣是紫光,無論強度如何,只會激發出更多電子,並不會提高電子的動能。電子的最大動能只取決於光的頻率,與光的強度無關,這也與理論不符。

此外,微弱的光給予的能量較少,電子應該需要一些時間累積到足夠的能量後,才能脫離原子核的束縛,但實驗結果卻顯示電子在照射瞬間就發射出來。

光的頻率超過閾值才有光電效應、激發出的電子能量與強度無關、電子瞬時發射,這三個現象讓物理學家束手無策。這是因為當時普遍認為光是一種電磁波,可分布於各種頻率,因此光的能量變化是連續的,但這就無法解釋光電效應。

光量子假說

1905年6月9日,德國物理學期刊《物理年鑑》刊登了一篇論文,題為《關於光的產生和轉變的一個啟發性觀點》,作者是年僅26歲的瑞士專利局職員——愛因斯坦。

文中借用普朗克在1900年為了解釋黑體輻射,而提出能量的吸收和發射,是以一份一份的「能量子」(quanta)形式進行的假設,大膽指出其實光本身就一份一份的、不連續的「光量子」(後來便稱為光子);光子的能量等於普朗克常數乘以光子的頻率(E=hν)。

有了光子的概念,光電效應的謎團便迎刃而解。

● 瞬時發射: 光子與電子之間的相互作用是一對一的,當光子撞擊到電子時,能量傳遞在那一瞬間就發生了,因此幾乎沒有時間延遲。

● 光的頻率要超過閾值:既然電子吸收的是單一光子的能量,而光子所攜帶的能量只和頻率有關,那麼能量若不足以讓電子脫離束縛,再多的光子(例如再強的紅光)也不會發生光電效應。

● 激發出的電子動能:光的強度更大代表有更多光子,只會激發出更多電子,並不會讓單一電子的動能變得更大。

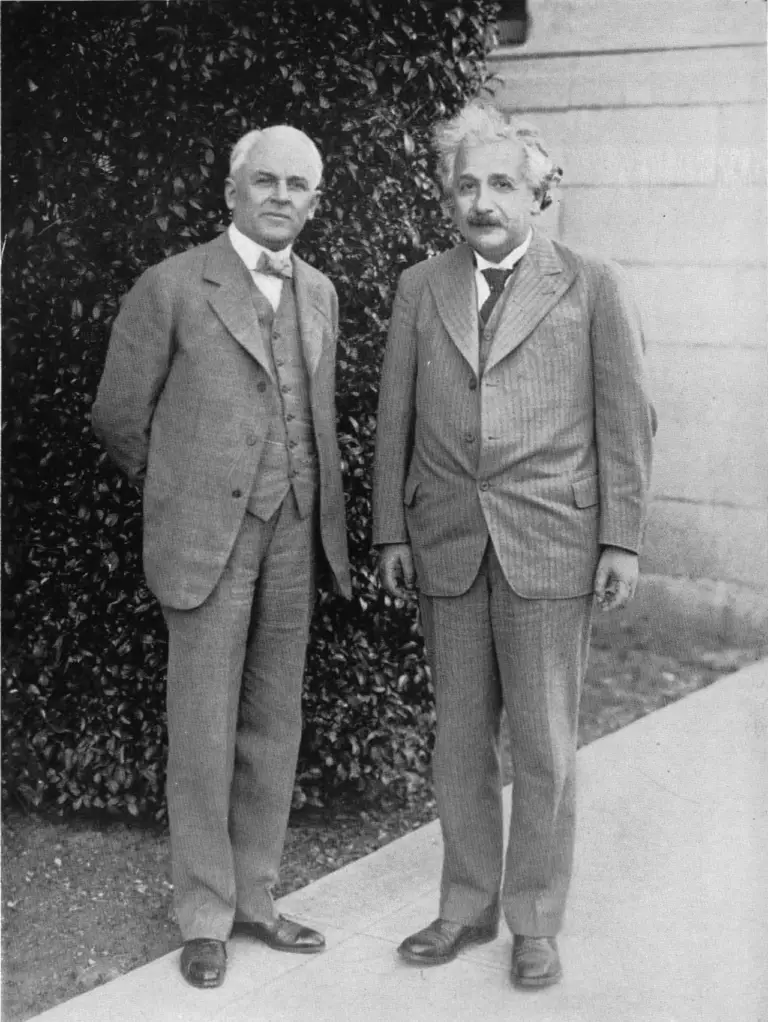

然而愛因斯坦的理論卻被主流學界認為離經叛道,因為它顛覆了古典物理學對光本質的理解;美國物理學家密立根便著手進行實驗,試圖駁斥光量子的概念,沒想到實驗結果反而證明愛因斯坦的理論是對的,愛因斯坦也因此獲得諾貝爾獎。

愛因斯坦這篇論文不但解決了困擾物理學界已久的謎題,光電效應的原理揭曉後,也促成了諸多現代科技的誕生與發展,例如太陽能板、感光元件、光電倍增管以及各種感測器等,在能源、通訊、醫療和天文學等領域發揮巨大的作用。

此外,愛因斯坦揭露光的波粒二象性,也奠定了量子物理學的重要基礎,而量子物理所產生的影響更是難以估量。