7月24日—卡納維爾角首度發射火箭

最近台美洽談太空港的合作計畫,宣稱一旦完成,將來台灣與休士頓之間的飛行時間可縮短至2.5小時。這個計劃聽起來很有未來感,不過所謂太空港其實就是太空載具發射或降落的地方,美國已經有好幾個太空港,其中歷史最悠久、也是目前最繁忙的,就是位於佛羅里達州的卡納維爾角太空軍基地(Cape Canaveral Space Force Station)。

美國許多指標性的太空任務都是從這裡發射升空的,包括:

—1958年美國第一顆人造衛星、

—1961年美國第一位太空人、

—1962年美國首度載人在地球軌道繞行地球三圈、

—1966年美國第一個探測器在月球軟著陸、

—1968年阿波羅計畫首次載人飛行(阿波羅7號,之後則在附近的甘迺迪太空中心發射),

此外還有許多飛往太陽系其它行星的探測器。如今有幾個發射台也租給Space X和Blue Origin使用。

卡納維爾角成為美國最主要的火箭發射基地,起點就在75年前的今天,1950年7月24日首次發射火箭。

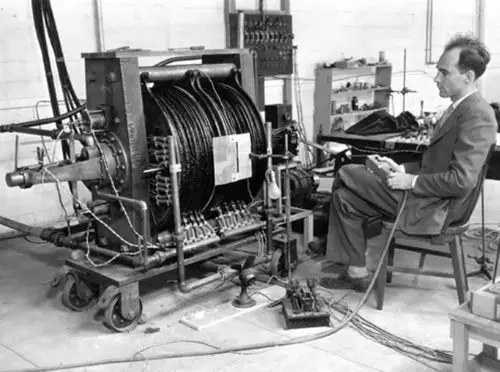

當時發射的是「保險桿(Bumper)計畫」中的第8號火箭。Bumper火箭是個獨特的組合體,用德國V-2作為第一級,美國自己設計的「無姿態控制下士」(WAC Corporal) 火箭則作為第二級。

下士火箭是美國軍方委託加州理工學院開發,當時在加州理工學院任教的錢學森和同事因此於1943年設立了噴射推進實驗室,並完成初步的理論工作。不過德國自1944年9月就開始向巴黎、倫敦、比利時等地發射V2飛彈,造成上萬人傷亡,整整一年後,下士火箭才在新墨西哥州的白沙試驗場開始測試。

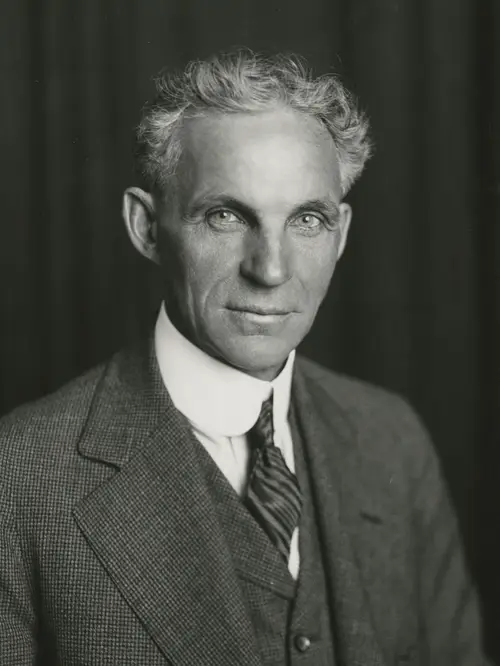

經過反覆測試改進,下士火箭直到1947年中仍只能到達6、70公里的高度,遠不如V2火箭的一百多公里。當然美國早就知道德國的火箭技術遙遙領先,因此在1945年德軍敗退時,策劃了「迴紋針行動」,前往德國秘密帶回超過 1,600名科學家、工程師和技術人員,其中設計V2火箭的馮·布朗(Wernher von Braun)便列為名單之首。

Bumper火箭計畫自1946年7月開始,希望藉助V2火箭的推力,達到前所未有的高度,並驗證兩級火箭的可行性。Bumper 1號於1948年5月首度試飛就達到127公里,在白沙試驗場完成6次試飛後,便移師到卡納維爾角,為此處成為太空發射中心奠定了基礎,也開啟了美國太空任務的序幕。