11月27日—諾貝爾獎的誕生

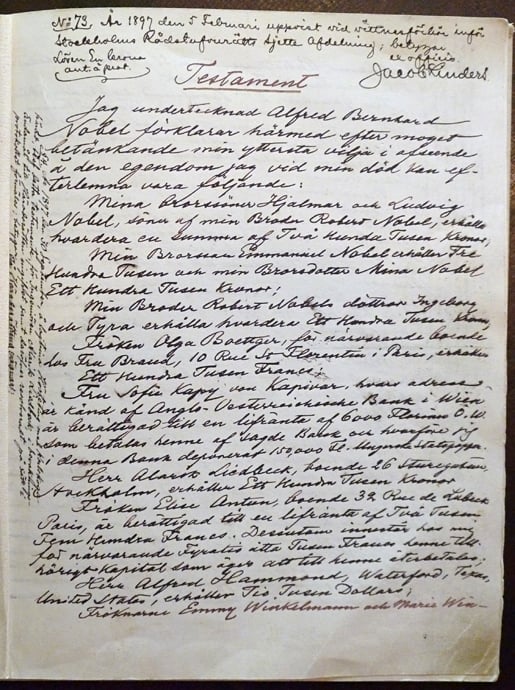

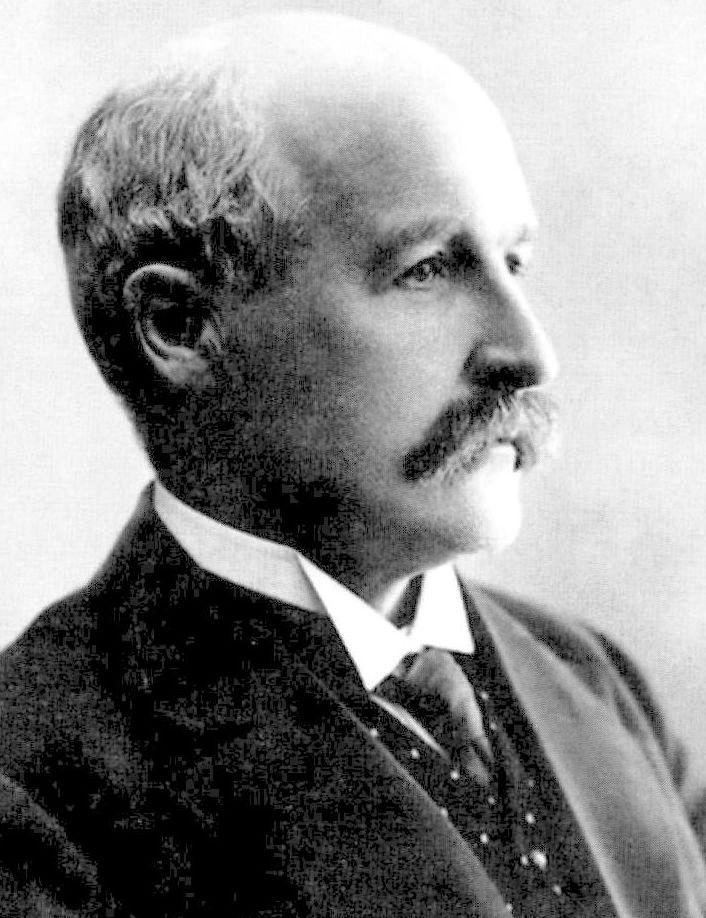

瑞典家發明家諾貝爾(Alfred Nobel)因發明威力更強大也更穩定的炸藥而致富,並成為企業大亨。62歲時他經歷了心絞痛後,於1895年的今天,在巴黎親筆預立遺囑,清楚寫下他死後財產的處理方式。

諾貝爾終生未婚,沒有子女。他在遺囑一開頭先列舉了他要餽贈的親友與僕人(全部金額約只佔其財產5%),接著寫道:

「其餘所有可變現的財產應按以下方式處理:全部資本應用來成立一個基金,由我的執行人投資於安全的證券,其衍生的利息每年應以獎金的形式頒給在前一年對人類福祉有最大貢獻的人。上述利息應分成五等份,按下列方式分配,……(列舉了物理、化學、生理或醫學、文學、和平,等五大獎項與遴選的單位)。

我希望頒發獎項時絕對不要考慮候選人的國籍,端視誰最值得獲獎,不管他是不是斯堪地那維亞人。」

遺囑後面清楚指定遺囑執行人、列舉名下所有財產所在、遺體處置方式。

第二年諾貝爾即因腦出血過世,享年 63 歲。但他預立的這份遺囑要付諸實行時卻遭遇重重阻礙。他的家族成員意見不一,許多人強烈質疑遺囑的有效性,主張其遺產應該全歸諾貝爾家族所有。

右派人士對於諾貝爾指定和平獎的頒發由挪威議會的委員會負責,強烈不滿,認為有損瑞典的國家利益(因為挪威急欲脫離瑞典的控制,自聯邦中獨立出來)。

左派政黨則指控諾貝爾的龐大財富是靠製造販賣炸藥而來,根本是不義之財,設立諾貝爾獎只是良心不安、博取美譽。而社會輿論,乃至瑞典國王奧斯卡二世,一開始也不認同把獎項頒給外國人而堅決反對。

所幸諾貝爾指定的遺囑主要執行人──跟著他三年的年輕助理拉格納·索爾曼(Ragnar Sohlman)堅持不懈、耐心調解,同時奔波多國,努力保全並取回諾貝爾分散各處的資產,才終於在1900年順利成立諾貝爾基金會,並於次年頒發第一屆的諾貝爾獎(經濟學獎是瑞典中央銀行於1968年慶祝成立三百周年時所設立)。

至今一百多年來,已無人否認諾貝爾獎對人類文明的深遠影響,相較於諾貝爾先生的胸懷與遠見,當年的種種質疑與非難如今看來更顯偏狹短視。這份立意良善、氣度恢弘的遺囑影響深遠,在人類歷史上恐怕再也沒有比它更澤及後世、造福人類的遺囑了!