7月24日—卡納維爾角首度發射火箭

美國有好幾個太空港,其中歷史最悠久、也是目前最繁忙的,就是位於佛羅里達州的卡納維爾角太空軍基地。它的起點就在75年前的今天,1950年7月24日首次發射火箭。

美國有好幾個太空港,其中歷史最悠久、也是目前最繁忙的,就是位於佛羅里達州的卡納維爾角太空軍基地。它的起點就在75年前的今天,1950年7月24日首次發射火箭。

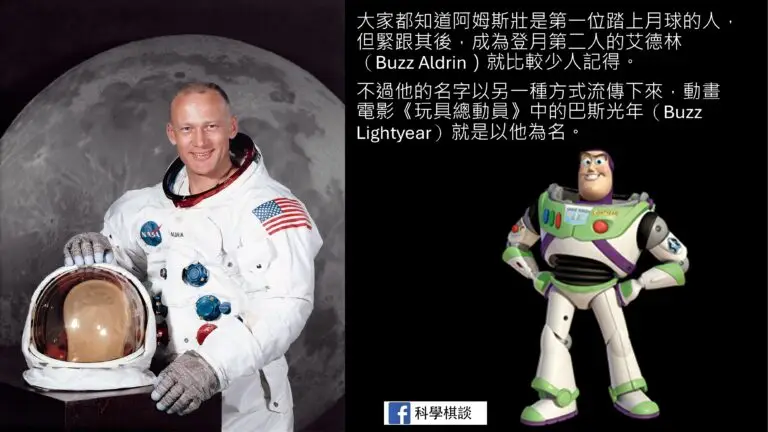

你知道動畫電影《玩具總動員》中的巴斯光年(Buzz Lightyear)名字是怎麼來的嗎?

史賓塞做完測試後,走出實驗室,拿出口袋中的巧克力棒想要解飢,卻發現巧克力竟然融化了。他愣了幾秒鐘,唯一能想到的可能性就只有磁控管所發射的微波造成的……。

猛擊我的心吧,三位一體的上帝;

因你至今只是輕叩、低語、照耀,來修補我;

但若要我重生並站起來,就請重塑我,

用你的力量來摧毀、吹散、焚燒,使我煥然一新。

「我現在成了死神,世界的毀滅者。」我想,我們大家都多多少少是這麼想的。