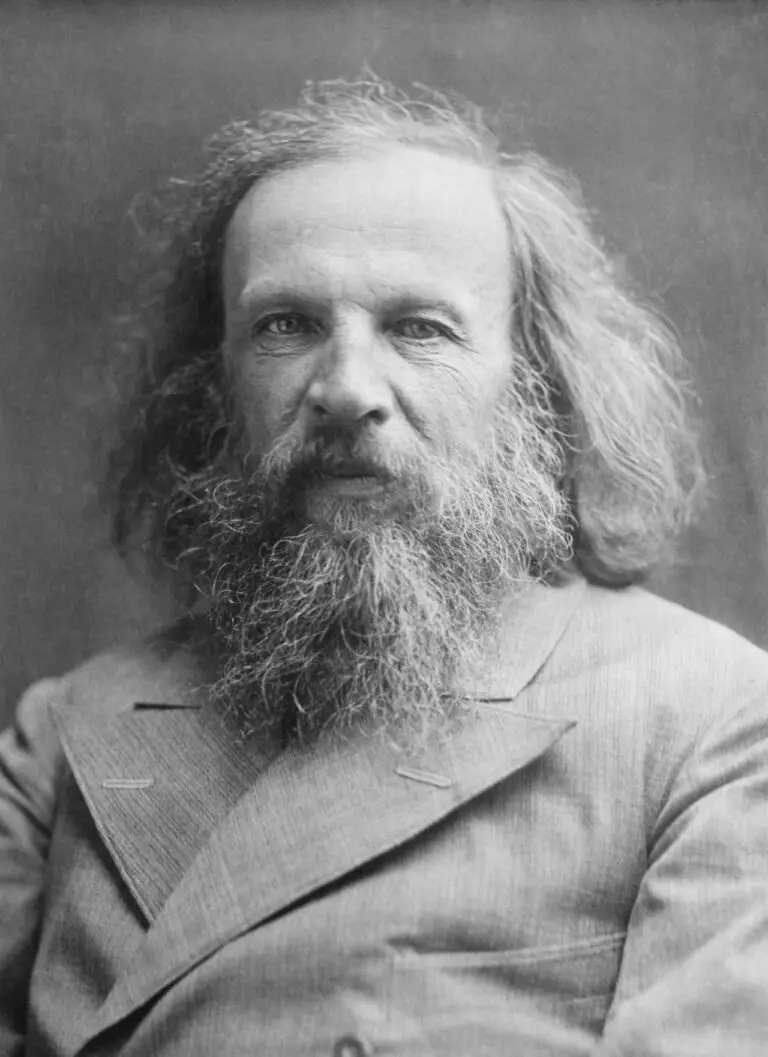

3月1日—週期表夢中現身

門得列夫試了很久,卻總是顧此失彼,最後終於精疲力竭而不支睡著。睡夢中一張表格驀然浮現,化學元素以他未曾想過的方式排列,卻恰能各安其位。他自夢中驚醒,趕緊拿出紙筆,趁記憶猶新將它如實畫下……

門得列夫試了很久,卻總是顧此失彼,最後終於精疲力竭而不支睡著。睡夢中一張表格驀然浮現,化學元素以他未曾想過的方式排列,卻恰能各安其位。他自夢中驚醒,趕緊拿出紙筆,趁記憶猶新將它如實畫下……

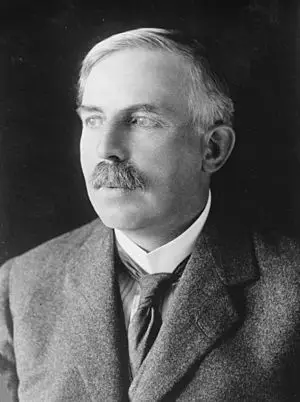

1791年的某一天,義大利帕維亞大學的實驗物理教授伏打(Alessandro Volta)翻開剛出版的期刊,裡面一篇題為〈論肌肉動作的電效應〉的論文吸引了他的注意。 這篇論文是由54歲的義大利醫生伽伐尼(Luigi Galvani)所寫,描述他過去幾年用青蛙進行的實驗。他先是發現轉動用來產生靜電的起電盤,或是天空出現閃電時,會隔空讓死掉的青蛙雙腿抽動。後來他發現即使沒有這些外部電力,光是將青蛙的下半身掛到鐵架上,蛙腿也會自發性地抽動,他認為這是因為青蛙體內原本就有電,經由肌肉神經碰觸到金屬而釋放出來。伽伐尼因此主張除了靜電和大自然的雷電,還有第三種電——動物電。 伏打讀完論文後眉頭一皺,對動物電的說法深感懷疑。他出生於1745年2月18日,雖然比伽伐尼小8歲,但對於電的研究卻早就享有盛名。伽伐尼所用的起電盤,便是伏打於1775年改良發明的,一推出就大受歡迎,成為將靜電注入萊頓瓶的最佳工具。 伏打重覆伽伐尼的實驗,用銅鉤串起青蛙下半身,掛在鐵架上,蛙腿的確如論文所寫的那樣產生抽動。不過倘若不用銅鉤,而是改用和鐵架相同材料的鐵鉤,蛙腿就不會抽動了。於是伏打隨即發表論文,直陳伽伐尼宣稱的動物電並不存在,而是銅、鐵兩種不同金屬之間有電位差,產生的電流經過青蛙的肌肉神經才引起抽動。 伽伐尼不甘示弱,又進行其它實驗來證明蛙腿收縮和金屬無關。伏打也不斷挑出伽伐尼實驗的缺失,雙方你來我往地打了幾年筆仗後,伏打想到如果沒有蛙腿也會產生電流,就可以徹底證明無關乎所謂的動物電了。經過多次實驗,伏打找到最佳組合:將許多銀片與鋅片交替堆疊起來,每對銀片與鋅片之間再以浸了鹽水的布片隔開,就能產生強烈的電流。 就這樣,伏打發明了史上第一個電池——「伏打堆」。伏打的論文於1800年在英國皇家學會發表後,除了取得與伽伐尼多年爭辯的最終勝利,使得動物電的主張被學界揚棄(註),更重要的影響是,加速了電學的進展。 這是因為萊頓瓶雖然可以貯存靜電,但一旦觸碰,所有靜電即瞬間傾洩而出,難以用來做電學研究。如今伏打發明的伏打堆不但能持續產生穩定的電流,又非常容易製備,有需要的科學家都可以自己製作一套來做實驗。英國皇家學會主席的朋友卡萊爾醫生 (Anthony Carlisle)和化學家尼寇森 (William Nicholson),就是在收到論文後試圖複製伏打堆,無意間將水電解出氫氣與氧氣,開啟了電化學這個全新的領域。 幾個月後,德國化學家里特(Johann Ritter)進行水電解的量化實驗,測量出產生氫氣與氧氣的比例,並進一步發現電鍍的化學反應。英國化學家戴維爵士 (Humphry Davy) 也是利用伏打堆電解礦石,而於 1807 年發現世人仍不知道的元素鈉和鉀,隔年他又陸續電解分離出鈣、鍶、鋇、鎂、硼等新的化學元素。 除了電化學,伏打堆對於物理也有深遠的影響。沒有電池,安培無法在1826年發現安培定律,法拉第也不可能在1837年發現電磁感應。電學的發展可說是始自伏打的發明,為了表彰他的貢獻,他的姓氏便做為電壓的單位(Volt, 伏特),永遠流傳下來。 註: 伽伐尼於1798年就抑鬱而終,他的外甥在他死後仍繼續做實驗,試圖捍衛動物電的主張,但影響有限。要到1840年代,才又有人重拾動物電的研究,進而證明動物體內的確有電——雖然如今我們知道並非伽伐尼以為的那種電,而是和鈉、鉀離子有關。 從這個角度看,動物電的多年爭辯固然最終由伏打勝出,但這場勝利在促進電學的同時,卻也付出了相對代價,造成電生理學的發展延遲了半世紀之久。 參考資料:

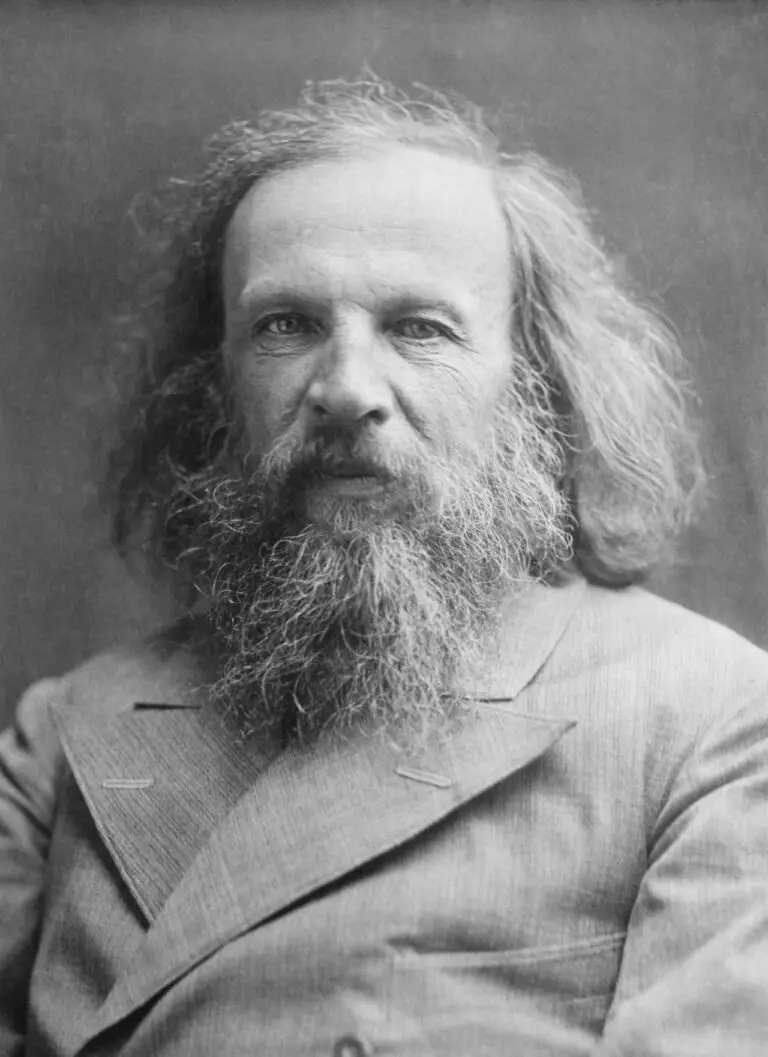

這次去紐西蘭南島,有個遺憾是未能去拉塞福的出生地明水鎮(Brightwater)朝聖。雖然我們是自己開車,但明水鎮距基督城5個小時車程,和我們的行程完全相反,只能忍痛放棄。 移民之子 現在的我們就覺得偏遠,對十九世紀的拉塞福而言更是如此。他的的父母是來自蘇格蘭的移民,在明水鎮定居後,雖然又搬了幾次家,但都在附近的城鎮,因此拉塞福從小一直在小鎮讀書,直到1890年才到紐西蘭當時的第四大城——基督城,就讀坎特伯利大學(Canterbury College)。 對喜愛科學的拉塞福而言,紐西蘭不僅位在世界的邊緣,更是科學的邊陲地帶,坐困於此絕對無法有所成就。所幸在他大學畢業那年,機會來了。英國皇室有項研究獎助金,這一年首度開放給英國殖民地的學生也能申請,拉塞福憑著自己設計的無線電檢波器入選,於1895年前往劍橋大學的卡文迪許實驗室(Cavendish Laboratory),師從湯姆森(J. J. Thomson),進行為期三年的研究。 劍橋大學的異類 卡文迪許實驗室收的學生向來都是劍橋畢業,拉塞福是第一位非嫡系出身,又來自偏遠的海外殖民地,雖然湯姆森對他刮目相看,但他仍成為大家眼中的異類,總是受到排擠。1896年,馬可尼來英國展示無線電報系統,拉塞福原本引以為傲的檢波器,相較之下簡直有如玩具,他只好黯然放棄,另尋研究題目。 當時物理界正掀起研究陰極射線與X射線的熱潮,這是因為前一年11月,德國物理學家倫琴(Wilhelm Röntgen)在做陰極射線實驗時,意外發現穿透力極強的X射線,他拍下妻子左手的骨骼照片,震驚各界,吸引物理學家紛紛投入研究。法國物理學家貝克勒(Henri Becquerel)便是懷疑燐光礦物也會產生X射線,而於1896年3月初無意發現鈾鹽竟讓未拆封的底片曝光,首度揭露物質竟能自發性地散發出相當高的能量。 湯姆森鼓勵拉塞福研究較少人關注的放射性。與貝克勒同在巴黎的居禮夫婦想找出放射性的來源,拉塞福則著眼於放射性的本質。 1897年,湯姆森對陰極射線施加電場與磁場,從其軌跡發現了電子,拉塞福受此啟發,決定用類似的方法來分析放射線。不過他所拿的三年獎助金在1898年到期,剛好加拿大的麥吉爾大學(McGill University)正在物色物理系主任,在湯姆森的大力推薦下,才27歲的拉塞福竟雀屏中選。 另一個邊陲之地 拉塞福欣喜之餘也感到擔憂,他好不容易從紐西蘭來到英國,如今又要踏上另一個偏遠的殖民地,無法及時獲得最新資訊,又難以和科學社群密切交流(當時尚無越洋電報),怕會落後同儕。 拉塞福一到加拿大,便加緊延續放射性的研究。他將鈾鹽置於正負電極之間,確認鈾鹽的放射線造成空氣游離,產生電流後,將一張約5微米的鋁箔蓋住鈾鹽,電流隨即下降。他再加一張鋁箔,電流又降更多,但超過四張之後,電流即不再往下降,一直到12張鋁箔紙都維持在一個固定的值。 這代表鈾鹽的放射線至少有兩種,一種很容易被擋下來,另一種卻能輕易穿透很多張鋁箔紙;拉塞福把前者稱為α射線,後者稱為β射線,於1899年發表論文。 拉塞福雖然率先揭開放射性的一層面紗,不過貝克勒緊接著在1900年確認β射線就是電子,而在1898年發現釙和鐳兩種新元素的居禮夫婦,更是不斷有新的發現,他們兩人到1902年就發表了32篇放射性方面的論文。這讓身處邊陲的拉塞福更感焦慮,只能加倍努力。 他們會把我們當成煉金術士砍頭的 1901年的某一天,他的研究助理索迪(Frederick Soddy)發現釷元素竟然自發性地蛻變為鐳,不禁興奮地喊道:「拉塞福,這是蛻變(transmutation)!」,努力建立聲譽的拉塞福眉頭一皺,回說:「看在上帝的份上,不要叫它蛻變!他們會把我們當成煉金術士砍頭的。」第二年,他們在論文中謹慎地用「裂解」(disintegration)稱之。 拉塞福繼續揭開放射性一層又一層的面紗。他先於1902年證實α射線是帶正電的粒子,1903年又發現穿透力更強的第三種放射性,把它稱為γ射線。這一年,他的得意門生索迪決定回英國做研究,貝克勒和居禮夫婦獲頒諾貝爾物理學獎,想必讓拉塞福感觸更深。 1906年,拉塞福測量α粒子的電荷與質量比值,發現相當於帶兩個正電荷的氦原子,便推測α粒子就是氦離子(要等到1932年,他的學生查德威克發現中子後,才知道其實是氦原子核)。 重返英國 在加拿大熬了九年,拉塞福終於等到重返英國的機會,曼徹斯特大學於1907年聘請他擔任物理系主任,從此便能在歐洲學術圈內和其他同儕公平競爭。 其實拉塞福在加拿大的諸多發現早已獲得肯定,1908年的諾貝爾化學獎即頒予他,以表彰他對放射性研究的貢獻。(不過他有點不開心,因為他更希望拿到物理學獎。他曾說過:「除了物理,其它科學不過是集郵。」) 後來的事,大家都在課本上讀過了。他於1909年用α粒子轟向金箔,發現原子的質量大多集中於原子核,因而提出電子圍繞著原子核的行星模型,推翻恩師湯姆森的「葡萄乾–布丁模型」。1919年,他接替湯姆森掌管卡文迪許實驗室,完全體現了科學發展中兼具的革命與傳承精神。 1937年,拉塞福在緊急的腸阻塞手術四天後過世,享年僅66歲。他死後葬於西敏寺,與牛頓、達爾文等宗師同享最高榮耀。當然,紐西蘭人更以這位土生土長的科學巨擘為傲,紐西蘭最高面額的百元紙鈔上,便是拉塞福的肖像。 參考資料:

1786年9月的某一天,伽伐尼將青蛙的下半身用銅鉤串起來後,掛到鐵鉤上,不小心蛙腿直接碰到鐵鉤,這一瞬間,蛙腿竟然抽動了一下。難道青蛙腿內原本就有電,碰到金屬而釋放出來……

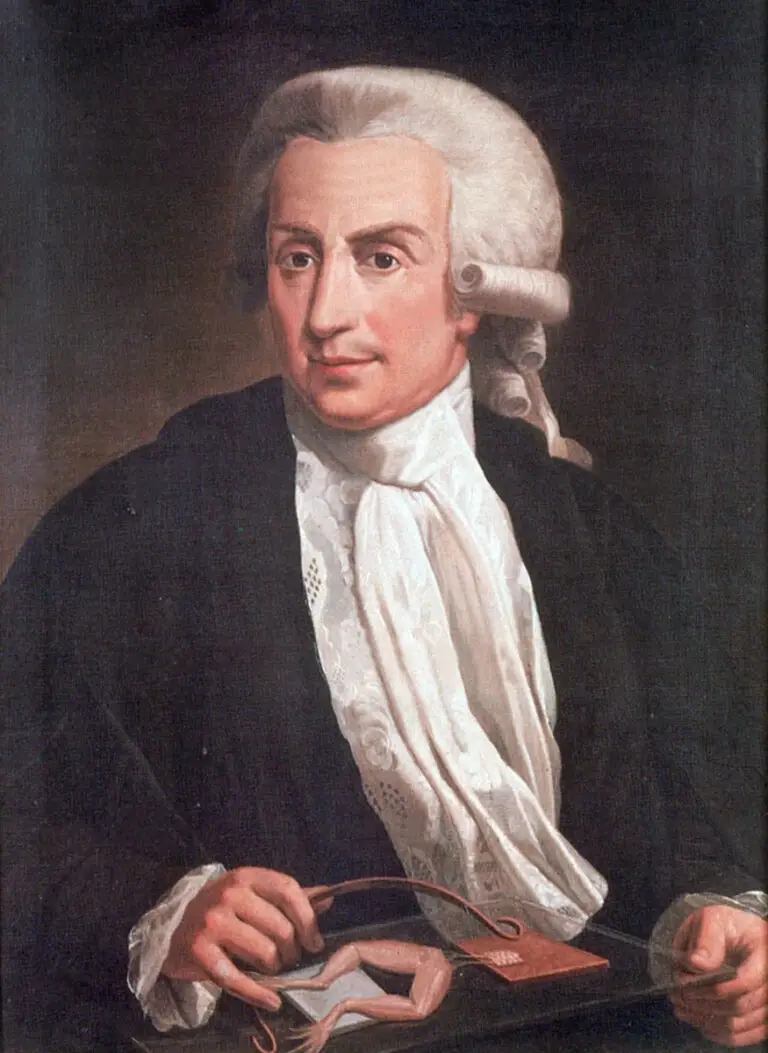

老人以顫抖的手拿起筆,吃力地在紀錄本上寫下今天的天氣、溫度、濕度和氣壓。他自21歲起就每天記錄當天氣象的相關資料,至今57年從不間斷,即使今年五月再度中風,身體大不如前,他仍堅持這數十年如一日的習慣。 老人闔上紀錄本,想起當年啟蒙他研究氣象的果夫(John Gough)老師。那是他15歲的時候吧?他到哥哥接手的一所文法學校幫忙教書,第二年,大他9歲的果夫也前來任教。果夫雖雙眼失明卻博學多聞,不吝教導他語文、數學與自然科學,他無以回報,只能朗讀書報給果夫聽。 但他得之於果夫實在太多,除了學到大氣的測量與實驗方法,以及如何將氣象記錄整理成冊(他便是因此養成每天記錄的習慣),果夫還大力推薦他,讓他在27歲時得以到曼徹斯特一所學院教書。 對了,他就是在任職後才發現自己的眼睛也有缺陷,原來自己一直是色盲,其實無法看見完整的色彩。他試著探討這背後的原因,而於當年完成他的第一篇論文。結果這篇1794年發表的論文,成為史上第一篇探討色盲的科學論文,而自己的姓氏後來竟然就被用來命名色盲症(Daltonism)。 他原以為會在這所學院教書終老,沒想到學院的財務狀況日益惡化,他在1800年就失去教職。他乾脆自己開辦私塾,課餘時則針對之前觀測氣象時,注意到的「飽和蒸氣壓」現象展開實驗。 他發現相同氣體溶入水中的量,與空氣中的氣體含量,兩者有固定的比例關係,而不同氣體在水中溶解的比例關係卻各不相同。他因此思考不同氣體是否由不同粒子組成,而且粒子的數量與重量也各不相同? 經過無數實驗後,他於1803到1805年間陸續發表後來被稱為「原子論」的學說,主張每種元素都是由不可再分割的原子組成;同一元素的原子完全一樣,不同元素有不同性質與重量的原子;不同元素形成化合物時,其原子是以簡單整數比結合而成。 他還設計了各種原子的符號,一顆顆小小的圓形圖案多美麗啊!他不懂世人為何要採用瑞典化學家貝吉里斯(J. J. Berzelius)所提議的,使用字母作為元素符號,一點美感都沒有。還有一個法國人蓋呂薩克(Joseph Gay-Lussac)也讓他相當不滿,竟然指他的實驗有誤,說水的氫氧比例不是1:1。 無論外界如何批評或又怎麼紛紛擾擾,他仍堅信自己才是對的,因此他埋首繼續自己的實驗,繼續為私塾的學生上課,直到1837年中風才不得不結束私塾。他突然想起最後一屆有位姓焦耳的學生,雖然調皮卻蠻聰明的,不知現在如何了? 老人回過神來,將氣象的紀錄冊收好,上床就寢。第二天一早,照顧他生活起居的僕侍發現他倒在床邊地板,已無氣息。1844年7月27日,以原子論改變現代化學的道爾頓(John Dalton)因中風過世,享年77歲。 按:原文收錄於《科學史上的今天》中〈9月6日——道爾頓冥誕〉,此處略做修改。 參考資料: