洞察抽象圖論與實際網路的人

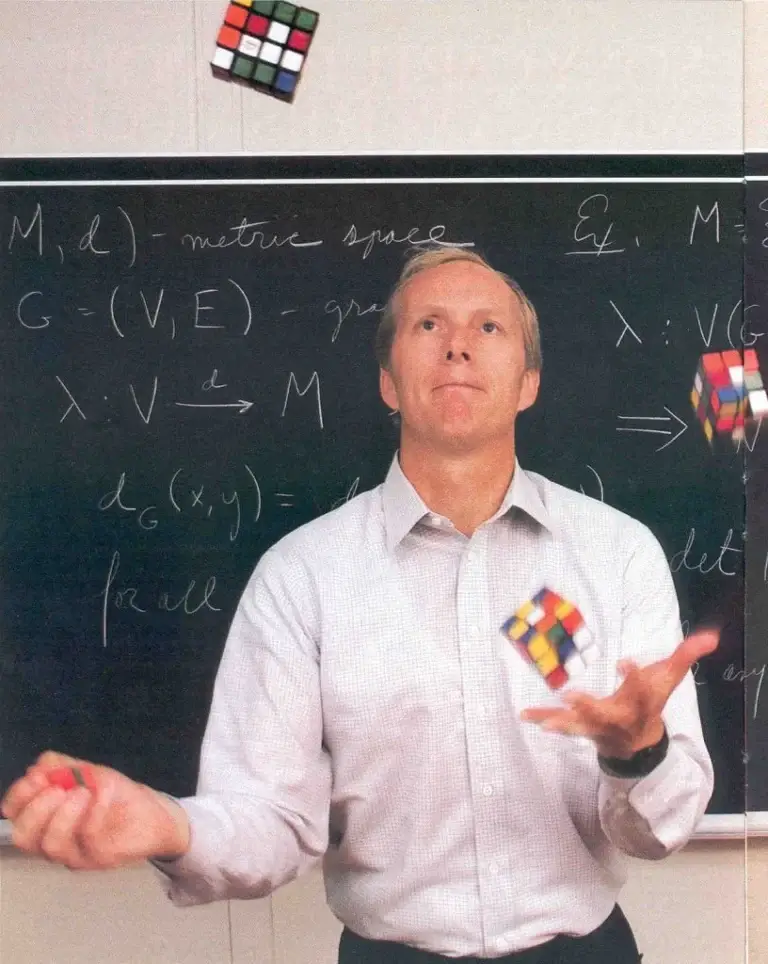

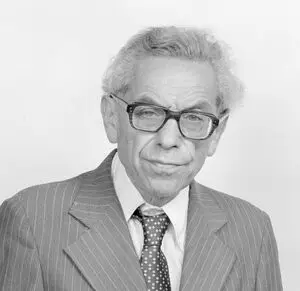

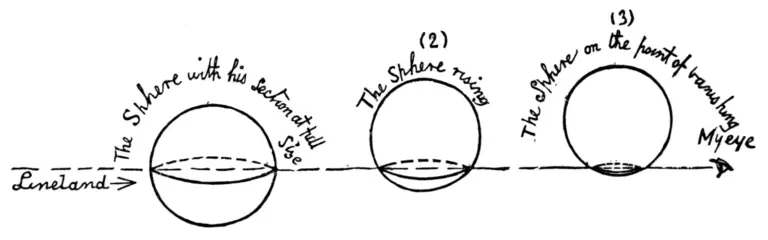

賓州大學的數學教授威爾夫(Herbert Wilf)不願浪費時間,他總是等到博士班資格考後,才從中挑選最好的研究生。1971年,他發現第一名的成績竟遙遙領先第二名,立刻迫不及待地去研究生辦公室找這位學生,誓要得此英才。 原來這個研究生是個東方女子。威爾夫開門見山問她對組合數學了解多少?她回說在國立台灣大學時學過一點,但不多。威爾夫隨即拿出一本書給她,要她讀讀拉姆齊定理那章,並約一個星期後討論。拉姆齊定理看似簡明卻又如迷宮般複雜,他每次用來吸引研究生總是能讓他們上鉤。 果然,一週後碰面時威爾夫問她覺得如何,她微笑說挺好的。但威爾夫萬萬沒想到,她接著翻到其中一頁說:這個多色問題我可以證明出範圍更小的界限。威爾夫興奮地要她在黑板寫給他看,他越看越覺不可思議,一個剛接觸拉姆齊定理的研究生,竟然在一週內就獲得重要進展!他忍不住告訴她,她已經完成博士論文的三分之二了。 ****** 金芳蓉於1949年10月9日在高雄出生,中學時就對幾何很有興趣,加上父親告訴她從數學很容易轉到其它領域,但反過來卻不容易,於是便選擇了台大數學系。她1970年畢業後便到賓州大學讀研究所,獲得威爾夫賞識後,自然找他當指導教授,就以拉姆齊定理中的多色問題做為論文題目,於1974年取得博士學位。這一年她也成為人母,生下第一個小孩。 金芳蓉的第一份工作是到貝爾實驗室研究圖論。她的主管波拉克(Henry Pollak)兩年前曾和葛立恆合作,解決分封交換機中標示位址的問題(有了分封交換機,才能實現網際網路);葛立恆已發表過不少拉姆齊定理的論文,波拉克知道這正是金芳蓉的研究領域,便介紹他們認識。 他們兩人相談甚歡,第二年就共同發表論文,開啟了長期的合作模式,之後共聯手發表了上百篇論文。金芳蓉也因為葛立恆而結識艾狄胥,並獲得「艾狄胥數1」的身分,和這位數學大師一起發表了14篇論文。 1983年,金芳蓉的人生翻至新的篇章。感情上,前一年剛結束婚姻的她,和也曾二度離異的葛立恆結婚,兩人從學術夥伴成了白頭偕老的人生伴侶。工作上,由於貝爾電話公司分拆,她的主管波拉克掌管新成立的貝爾通訊研究公司,特邀她來擔任研發經理。她因此在獨力研究數學之外,還要扮演起管理、溝通的角色,而她的努力也讓她三年後就晉升為部門主管。 金芳蓉在學術研究上從未鬆懈,她曾表示「我不要別人因為我的權位而尊敬我,我寧願憑所做的數學贏得他們的欽佩。」因此她於1990年利用公司給的一年休假到哈佛大學進行研究,返回工作崗位後仍不時到學術機構演講。 1994年,金芳蓉決定揮別待了20年的產業界,專心於學術工作。她辭職後先到普林斯頓高等研究院訪問一年,再回母校賓州大學教書。1995年,她接受加州大學聖地牙哥分校聘任,同時擔任數學教授與電腦科學與工程教授。 對金芳蓉而言,從通訊網路到網際網路,背後的抽象原則都可以用圖論描述、分析。另一方面,為了處理複雜網路,她也從傳統圖論擴及準隨機圖(quasi-random graphs)、極限圖論、譜圖論(spectral graph theory),並在這些領域都做出重要貢獻。除了教學與研究,金芳蓉也在好幾個期刊擔任編輯委員,甚至擔任主編與副主編;此外她還出版了三本著作,對數學與計算機科學的發展又是另一種貢獻。 1998年,她獲選為美國藝術與科學學院院士,2013年與2015年又先後當上美國數學學會(AMS)院士與工業與應用數學學會院士;緊接著在2016年,我國的中央研究院也遴選她為院士。今年4月公布入選的美國國家科學院院士,她也名列其中的九名數學家之一。 在金芳蓉的生長年代,女性要在科學領域出人頭地實屬不易,成為傑出的女性數學家更是難能可貴。今天恰是她的75歲生日,且藉此文向她致敬,並祝她生日快樂! 參考資料: