8月13日—整救無數產婦卻被逐出醫界的人

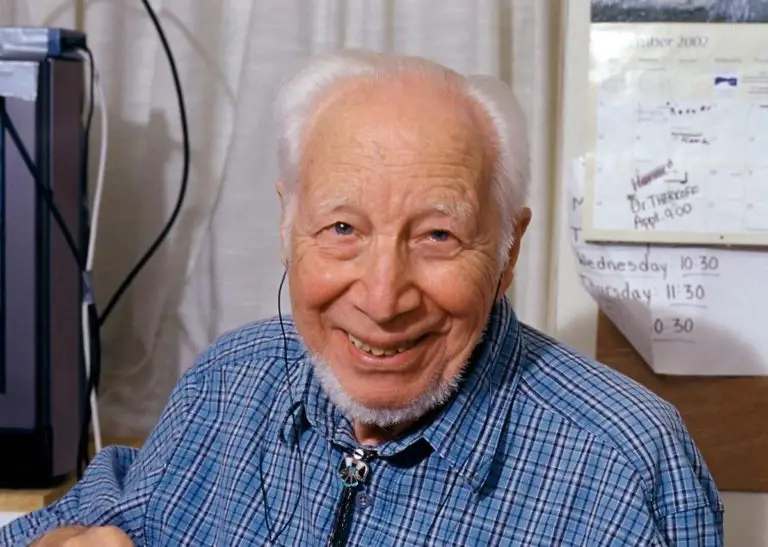

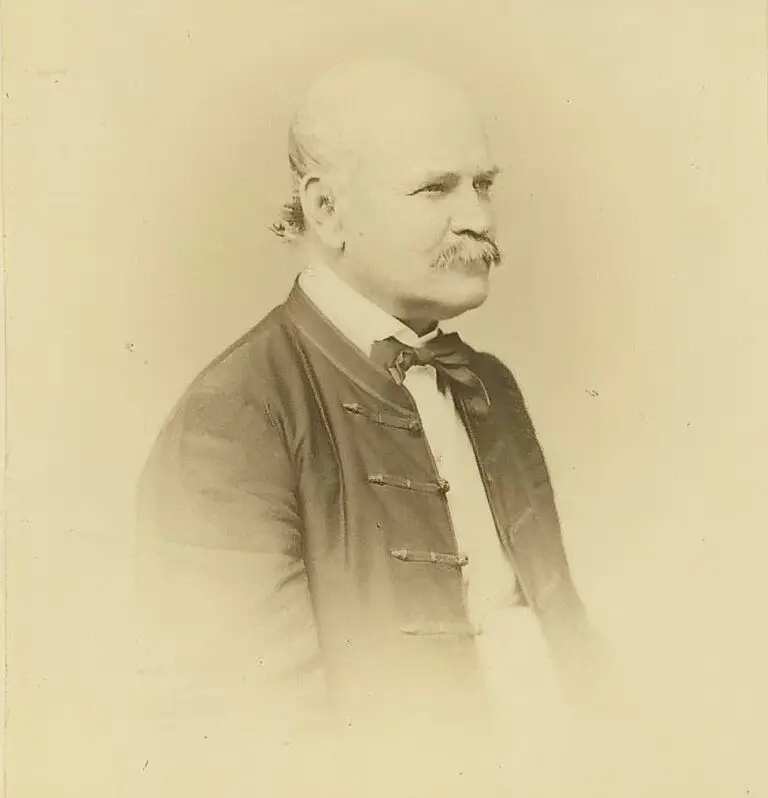

產褥熱,泛指孕婦分娩時因病菌感染而高燒不退,甚至死亡的疾病。產婦發燒的病例自古即有,本是零星的個案,但到了十八世紀,隨著都市化而紛紛設立醫院後,越來越多孕婦赴醫院分娩,產褥熱的病例也快速增加,成為產婦死亡的主要原因。 當時在醫院分娩的死亡率高達兩成,醫療人員又還不知道有細菌這種東西,因此對於造成產褥熱的原因毫無頭緒,也不知如何預防或加以改善。孕婦赴醫院迎接新生命的同時,只能聽天由命,賭上自己的性命。這個無解的困境一直要到十九世紀中期,才被一位來自匈牙利的醫生塞默維斯(Ignaz Semmelweis)打破,讓無數產婦脫離產褥熱的死亡陰影。 死亡率差異 塞默維斯於1818年7月1日出生在匈牙利王國的布達(Buda),父母都是德國裔。他到維也納大學原本讀法律系,發現興趣不合,才改念醫學院。1844年畢業後本想當內科醫生卻未能如願,才轉到產科。兩年後,他到維也納綜合醫院就任,很快注意到一個奇怪的現象。 維也納綜合醫院的產科有兩個診所,但產婦在第一產科診所因產褥熱死亡的比例卻總是比第二產科診所高,而且高非常多。塞默維斯調閱1841 – 1846這六年的記錄,以年平均而言,第一診所的產褥熱死亡率從6.9%~15.8%不等,而第二診所的孕婦死亡率卻只有2%~7.6%。若以單月來看,第一診所最高還曾到31.4%,塞默維斯決定展開調查。 他比較了各種可能因素,包括兩邊的空氣、擁擠程度、接生方法、……等等,甚至連有無宗教信仰都納入考慮,但都沒發現有何不同。就在塞默維斯百思不解之際,1847年發生一件意外讓他靈光一閃。 屍體毒素 維也納綜合醫院也是教學醫院,有一天他的好友法醫學教授科萊奇卡(Jakob Kolletschka)在進行屍體解剖的教學時,不小心被學生的解剖刀劃傷,沒幾天即過世。驗屍發現其遺體的病理狀況與因產褥熱而死的產婦相似,塞默維斯因此聯想到產褥熱會不會是屍體的毒素所造成? 由於醫科學生會到第一診所觀摩實習,但第二診所始終只有助產士,那麼很可能是學生解剖完屍體後,直接過來第一診所檢查孕婦,而把屍體的毒素帶給孕婦,而第二診所的助產士並不會接觸屍體,所以兩個診所的死亡率才會相差這麼多。 為了驗證自己的猜測,塞默維斯規定上完解剖課的學生,在檢查孕婦或進到產房之前,一定要用含氯的漂白水洗手。結果實施後的第二個月,死亡率就從1847年4月的18.3%,降到6月的2.2%,之後也都一直在2%以下,證實屍體的毒素會造成產褥熱。 反噬 塞默維斯實施洗手的成效得到醫學雜誌的報導,他的學生也寫了幾篇論文投稿,他原以為其他醫療機構將會群起效尤,不料卻沒有引起什麼迴響。一則是這不符合當時所認為的:疾病都是因為體內的四種體液失衡所致,再則,洗手也並沒有完全消弭產褥熱。但或許更主要的原因在於,一旦接受塞默維斯的理論,等於承認是之前病逝的產婦是死於醫生的雙手。 1848年,匈牙利革命運動蔓延到維也納,塞默維斯的出生背景使得他被懷疑支持革命,因此他在維也納綜合醫院任期於1849年3月到期後,即未獲續聘。他向其它醫療機構與大學叩門,也都沒有回音,隔年只好黯然返回匈牙利。 塞默維斯於1851年接任佩斯(Pest)一家小醫院的主任,他再度實施洗手的規定,結果直到1855年這五年期間接生的933個產婦中,只有8人死於產褥熱,不到1%。即使如此,醫界仍對他的呼籲視若無睹,塞默維斯終於忍無可忍,他在1861年出版的《產褥熱的的病因、概念和預防》中,除了詳細列舉統計數據做為佐證,還炮火猛烈地批判多位醫界大老,結果只是引來更多對他個人的反擊與嘲笑。 殞落 塞默維斯變得越來越偏激,公開指責批評他的醫生都是殺人兇手、不學無術。他自己也開始酗酒、召妓,不知是否因為感染梅毒,行為越來越失控。1865年7月底,他被送進維也納的一家精神病院,以緊身衣綑綁,關在緊閉室內。8月13日,塞默維因感染引起的敗血症死亡,享年47歲。驗屍發現他的身上與內臟有多處傷害,肯定在院內曾遭到虐待毒打。 兩天後他葬於維也納,參加葬禮的只有寥寥數人;就連他家鄉的匈牙利醫師協會也完全未提及他的死訊。可憐的塞默維斯,貢獻重如泰山,卻死得輕如鴻毛,與他的學說一樣沒有人在乎。。 其實在他死前幾年,巴斯德(Louis Pasteur)已經證明微生物的存在,並發明巴斯德消毒法;而受巴斯德啟發的英國醫師李斯特(Joseph Lister),則恰好從塞默維斯過世那個月開始,用石碳酸溶液消毒開刀器材,大幅降低手術的死亡率。無奈塞默維斯英年早逝,來不及見到他大聲疾呼的洗手的政策,終於自1880年代開始廣為醫療院所採用。 參考資料: