被數學大師們尊為大師的人

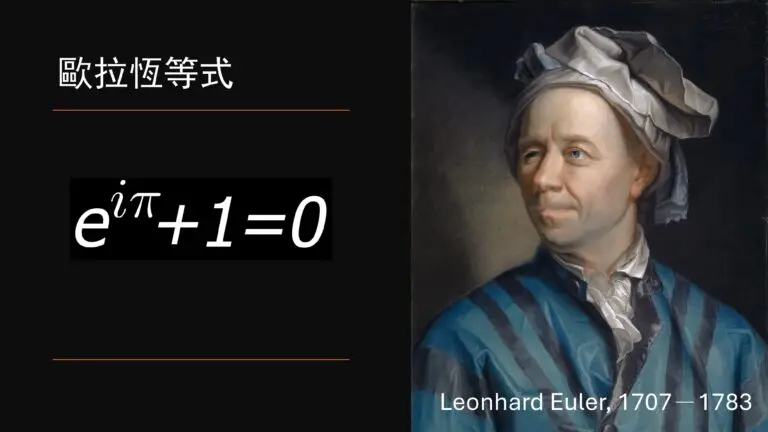

1783年9月18日,76歲的歐拉(Leonhard Euler)與家人用完午餐後,聖彼得堡科學院的同事來訪,兩人討論起剛發現的天王星及其軌道。歐拉雖已失明多年,卻仍能在想像中的黑板進行計算。突然之間,歐拉倒地不起,幾個小時後因腦溢血不治死亡。 法國數學家與哲學家孔多塞(Marquis de Condorcet)感嘆一代宗師離開人世,寫下著名的悼詞:「他停止了計算與生命」。 是的,直到此刻,這位史上最多產的數學巨擘才停止計算(註)。他一生持續不間斷地以無窮的精力產出數學論文,若集結成冊可達80巨冊,相當於每年可寫出800頁;尤其難能可貴的是,其中有一半是他在1766年近乎全盲後,以驚人的記憶力與心算能力完成的。 [註:雖然後來艾狄胥(Paul Erdős)的論文數量超越歐拉,但其中很多論文都是他與別人合作,因此若論個人的產量,歐拉還是第一。] 歐拉1707年4月15日出生於瑞士,13歲便進入巴塞爾大學就讀,主修哲學與法律。歐拉的父親原本希望他和自己一樣當上牧師,但數學教授老白努利(Johann Bernoulli, 其子就是後來發現白努利定律的丹尼爾·白努利)很快發現歐拉的數學天分,不但利用周末下午予以個別指導,還出面說服其父親不要再逼他當牧師,保證歐拉一定會成為偉大的數學家。 1724年,俄國的彼得大帝成立聖彼得堡科學院,第二年老白努利的兩個兒子即獲邀加入。不料他們抵達聖彼得堡八個月後,老大尼可勞思即病死異鄉;丹尼爾頂上哥哥的職位後,推薦歐拉來接任自己的職缺。於是歐拉在1727年到聖彼得堡任職,一直待到1741年,因俄國政局動盪,而轉往柏林的普魯士科學院。 歐拉的右眼在1738年即因一場高燒而喪失視力,因此他在普魯士科學院還被冠以希臘神話中獨眼巨人(Cyclop)的稱號。在德國待了二十五年後,歐拉的左眼也因白內障逐漸惡化;1766年他獲俄國凱薩琳女皇重金力邀,重返聖彼得堡時已近乎全盲,但這無損於他在已改名的「帝國科學暨藝術學院」繼續發表論文(他口述,由兒子筆記),直到過世為止。 歐拉著作浩瀚,在數學各個領域都留下開創性的巨大貢獻,目前許多常用的數學符號也都是他的傑作,如函數符號f(x)、以e代表自然對數的底、以i代表虛數、以Σ表示加總,就連π代表圓周率也是自他引用之後才普及。 事實上函數的概念就是他率先引進,他還發展出將函數表達為無窮多項之和(也就是冪級數)的方法,擴大了指數函數與對數函數的應用;其中,將指數函數與三角函數聯結的「歐拉公式」: eⁱᵠ = cosφ + i sinφ 更被費曼讚譽為「數學中最卓越不凡的公式」。 歐拉對「柯尼斯堡七橋問題」(相當於一筆畫問題)的分析,以及發現凸多邊形頂點、邊、面三者之間的數量關係(V – E + F = 2),開啟了圖論與拓樸學。 在數論方面,他對質數的見解影響深遠,現在所用的RSA加密演算法,便是奠基於計算互質的歐拉函數;數獨遊戲也是源自他的發明。歐拉對數學的貢獻令後世敬佩不已,大數學家拉普拉斯直言:「讀歐拉的著作吧,他都是我們所有人的大師。」數學王子高斯也說:「研讀歐拉作品永遠是數學各個領域的最佳學習之所,無可取代。」 除了數學,他在流體力學、剛體運動、光學、天文學也都做出重要貢獻。從不同領域都有以歐拉為名的專有名詞,就足以看出其影響力的深度與廣度。 從上述歐拉公式得出的「歐拉恆等式」無疑是最廣為所知、也是公認最優美的數學是。0、1、e、π、i 這五個最基本的數學常數就這麼巧妙地結合在一起,還不可思議地包含了實數、虛數、無理數與超越數,猶如天上最閃亮而神祕的星座,每個看見它的人應該都能感受到其簡潔而神聖之美。 eiπ + 1= 0 最後我想大力推薦小川洋子所寫的《博士熱愛的算式》,這本小說是我至今讀到最感性、最能讓一般人也被數學感動的文學作品。容我引用她透過女主角對歐拉恆等式的形容: 「我看著博士的紙條。永無止境地循環下去的數字,和讓人難以捉摸的虛數畫出簡潔的軌跡,在某一點落地。雖然沒有圓的出現, 但來自宇宙的…