1月7日—「無限猴子定理」是怎麼來的?

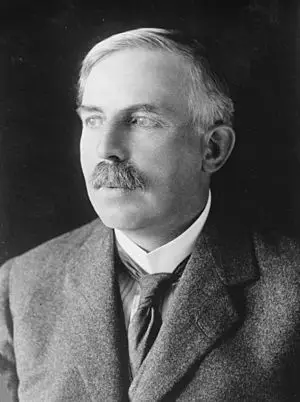

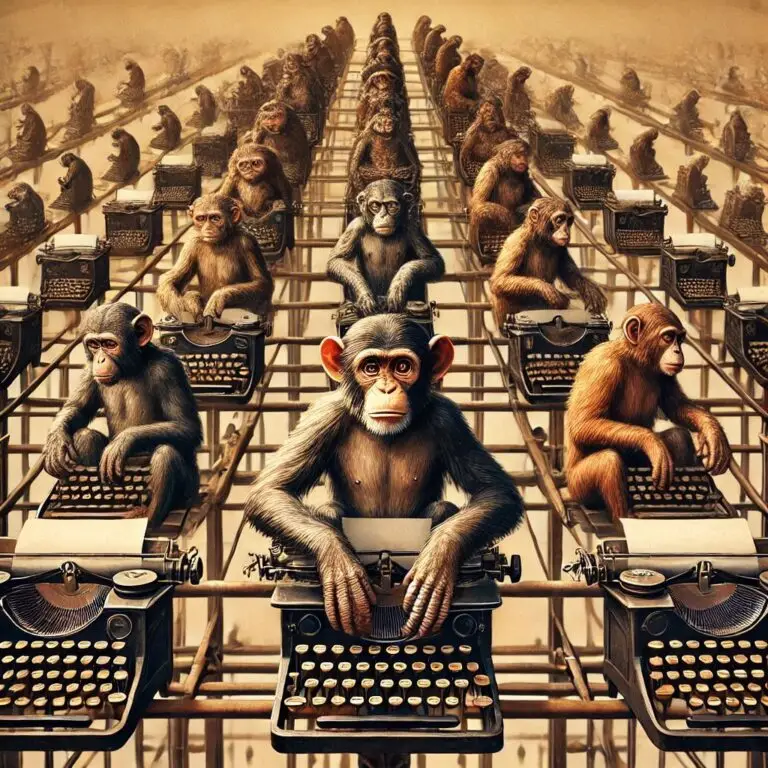

你應該聽過「無限猴子定理」:讓無限隻猴子在打字機上隨機按下字母,只要時間夠久,一定能產生任何特定的文句,例如莎士比亞全集。 根據這個定理,看似再不可能的事情,只要機率不是零,都有可能發生。但你知道嗎?這個比喻的原始出處所要表達的完全不是這個意思。 最早提出這個比喻的人,是出生於1871年1月7日的法國數學家博雷爾(Émile Borel)。他在機率、拓樸學、博弈理論等領域都有貢獻,以他為名的專有名詞多達十幾個,不過流傳最廣的反而是無限猴子的比喻。這是他在1913年的文章中提出的,他寫道: 想像有一百萬隻猴子每天打字十個小時,也幾乎不可能打出全世界藏書最豐富的圖書館裡所有的書。不過相較之下,違反統計學法則──那怕只有一瞬間──比這更不可能。 從這段原始出處,可以得知博雷爾並不是真的認為猴子可以打出一本書,而藉此強調統計學法則的必然性。後來英國物理學家艾丁頓爵士(Sir Arthur Eddington)也在1928年借用這個比喻,來強調某些物理現象是不可能發生的。他說: 一整個軍隊的猴子在打字機上亂敲是有可能寫出大英博物館裡所有的書,這件事比一個瓶子中的所有氣體分子同時跑到瓶子另一邊還有可能發生。 從此之後,猴子打字的比喻經過不斷引述而逐漸變形,變成「無限多隻猴子」或是「一隻猴子永無止盡地打字」,「圖書館裡的書」也改為「莎士比亞的作品」;甚至連原意也扭曲了。 無論是博雷爾或艾丁頓,他們其實要強調有些事件就統計上來說,發生的機率雖然並非等於零,但當機率小到微乎其微,以致在足夠長的時間尺度內都還不會實現(別忘了頂多10¹⁰⁶年後宇宙就會走向熱寂,一切灰飛煙滅),那麼我們就可以當它不可能發生。就像艾丁頓所指出的,瓶子裡的空氣分子不可能全部跑到同一邊。 無論如何,如今無限猴子定理已經是「一個定理,各自表述」,有人用來指稱任何事都可能發生,有人則從中找到各種諷刺意味,因此它也常出現在許多作品中。例如科幻經典《銀河便車指南》、卡通影集《辛普森家庭》、電視劇《唐頓莊園》、……等等。也有人在2014年設計了一款闖關遊戲,由數以萬計的網路玩家模擬猴子隨機按鍵。 博雷爾原本設想的是猴子幾乎不可能隨機打出有意義的字句,他絕對沒想對,他這個思想實驗後來竟衍生出截然不同的意義與寓意。 參考資料: