關於摩爾,你不知道的幾件事

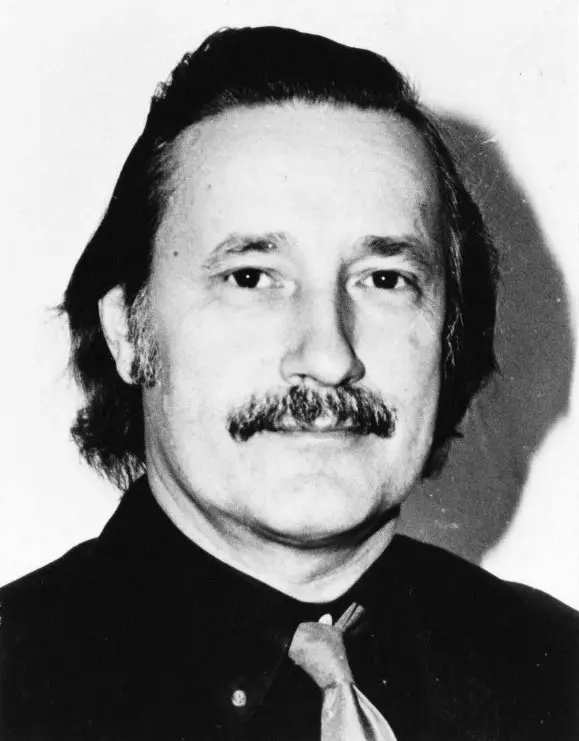

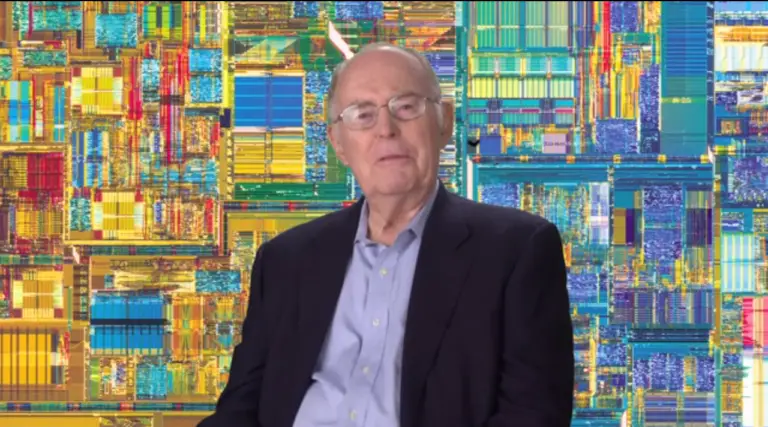

提出著名的「摩爾定律」,也是 Intel 共同創辦人的戈登·摩爾 (Gordon Moore) 於 3 月 24 日以 94 歲的高齡過世了。這兩項成就儼然是摩爾一生的註腳,而這似乎也是一般人對於他的僅有認識,不過關於摩爾,其實還有許多你可能不知道的事值得一提。 一、 摩爾並非主動踏入半導體業 摩爾從出生到 1954 年取得加州理工學院的化學博士,一直都待在加州。他第一份工作是在東岸的霍普金斯大學做基礎研究,一年多後他思鄉情切,加上想要改做偏實際應用的研究,於是向美國能源部轄下、位於家鄉帕洛奧圖 (Palo Alto) 不遠處的勞倫斯利佛摩實驗室 (Lawrence Livermore Laboratory) 投寄履歷。結果他如願收到錄取通知,卻發現工作內容與核子武器有關,原本雀躍不已的他決定忍痛放棄,寧可繼續留在霍普金斯大學 沒想到不久後他竟接到電晶體發明人蕭克利 (William Shockley) 的電話,原來蕭克利剛成立「蕭克利半導體實驗室」,正在找人。摩爾回絕頂尖機構的工作機會,反而引起蕭克利的注意,因此主動和摩爾聯繫。蕭克利大名鼎鼎,工作地點又緊鄰帕洛奧圖,對摩爾而言簡直是美夢成真,馬上一口答應。於是他成為蕭克利實驗室的第 18 號員工,從此踏入半導體業。 二、 先有摩爾當「七叛徒」之首,才有「八叛徒」 蕭克利生性好疑、脾氣暴烈,常常不留情面地當眾奚落屬下,但大家因為相信公司前景仍默默承受,誰知蕭克利獲得諾貝爾物理獎後,突然做出不合理的產品策略。摩爾和另六位同事認為這會危及公司存亡,決定採取行動,由摩爾出面向出資的大老闆攤牌,要求讓蕭克利只管技術,經營管理另交由別人負責,否則就要集體出走。 一邊是七個菜鳥,另一邊是諾貝爾獎得主,大老闆當然選擇支持蕭克利,於是摩爾等人在一家證券公司的協助下,開始展開自立門戶的計畫。證券公司認為他們還缺一個有管理經驗的人帶領大家,於是摩爾等人努力說服同事諾宜斯 (Robert Noyce) 加入,才順利獲得「費爾柴爾德攝影器材與儀器」(Fairchild Camera and Instrument)…