【歐洲紀行】造訪馮紐曼故居

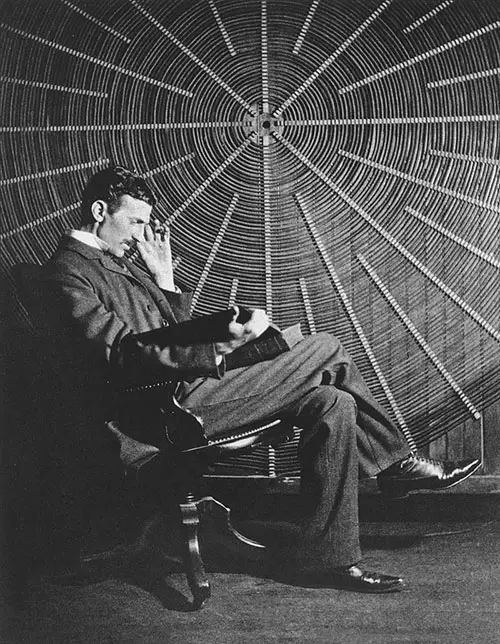

來到布達佩斯,除了到城市公園探尋特斯拉當年靈光一閃、在沙地上畫出交流感應馬達設計圖之處,還想順道造訪的,是另一位天才馮紐曼 (John von Neumann) 的故居。 天才兒童 馮紐曼的天才是非常誇張那種。他出生在布達佩斯一個富裕的猶太家庭,從小就展露過人天份,六歲能心算 8 位數的除法,八歲就會微積分,除了母語,也會英、法、德與義大利等國語言,還會古希臘語。他的記憶力驚人,看過的書過目不忘,甚至能背下電話簿。 1921 年,馮紐曼被布達佩斯大學數學系錄取,卻因父親強烈反對,只好改念柏林大學化學系,兩年後再轉到蘇黎世理工學院。雖然他完全沒在布達佩斯大學上過一堂課,卻因高分通過期末考又有發表數學論文,結果在 1926 年除了取得蘇黎世理工學院化工博士,也同時拿到布達佩斯大學的數學博士學位。隔年他即在柏林大學任教,以 23 歲創下該校有史以來最年輕的紀錄。 馮紐曼在教書的同時不但持續發表論文,而且產量驚人,才三年就發表了32篇論文。1930 年,才轉到漢堡大學任教不到一年,他又應邀前往普林斯頓大學教授量子理論。三年後,普林斯頓高等研究院正式啟用,馮紐曼與愛因斯坦等人並列,成為初始的六位學者之一。當時普林斯頓高等研究院暫設於普林斯頓大學校園內,未滿 30 歲的馮紐曼老是被誤以為是學生。 如果你以為馮紐曼只是數學天才,那就錯了。他對各種新奇事物都充滿好奇,常興致盎然地問別人在研究什麼,然後往往在五分鐘內就掌握全盤脈絡與關鍵所在,甚至提出前所未有的見解,讓對方既驚訝又佩服。因此除了數學,馮紐曼在其它領域也做出許多重大貢獻。 現代電腦架構 在物理方面,他為剛萌芽的量子力學提供嚴謹的數學架構,也讓之後的數學家與物理學家因而有了處理多維空間的數學工具。他還將數學應用到經濟學,首度為賽局理論建立系統化的模型,因而被視為「賽局理論之父」。 除了這些抽象理論,馮紐曼為流體力學和震波建立數學模型,讓他在二次大戰期間加入曼哈頓計畫,協助計算原子彈的內爆作用。由於其中牽涉的計算極為複雜龐大,需藉助於計算機,他也因此跨入計算機的設計。 1944 年,馮紐曼應邀參觀軍方正在打造的第一台通用型的電腦 ENIAC,發現每次要執行不同程式就得重設上千個開關、插拔上百條電纜,非常沒有效率。他幾經思索後,於 1945 年發表論文,倡議將電腦硬體劃分成運算、貯存、控制、輸入與輸出等五大單元,成為現代電腦的基本架構。兩年後他又發明流程圖,讓撰寫軟體程式時的思考邏輯一目了然,至今仍為程式設計師所用。 馮紐曼後來進一步構想能像細胞一樣自我複製的機器,而提出「細胞自動機」(Cellular automaton),從簡單的指令與零件開始,就能衍生出複雜的機器,並且一代一代的繼續複製下去。有人認為這就是電腦病毒的始祖,也有人認為他預見了生命繁衍的秘密(四年後,華生與克里克才揭開DNA的秘密)。 英年早逝 馮紐曼一次又一次地在不同領域展現他的創見,只可惜他在 1957 年就因為骨癌過世,享年僅 53 歲。罹癌化療期間,他還在研究如何讓電腦學習人腦的思考方式,讓人不禁想像如果他沒有英年早逝,人工智慧會有怎樣的發展。 這樣一位全能型的天才,當然不能錯過造訪其故居的機會。馮紐曼於 1903 年 12…