將導尿管伸進自己心臟的人

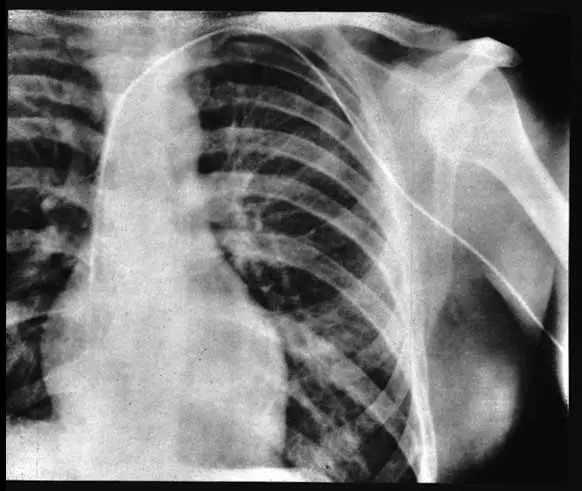

1929 年一個夏天中午,德國艾伯斯華德(Eberswalde)小鎮的奧古斯特-維多利亞(Auguste Viktoria)醫院裡,大夥兒正在休息用餐時,昏暗漆黑的手術室突然閃進兩個人影。領頭的是資深護士狄森(Gerda Ditzen),後面跟著新進的住院醫生福斯曼(Werner Forssmann),他們回頭確定沒人看見後,趕緊將門關上。 福斯曼於 1904 年 8 月 29 日 在柏林出生,高中畢業後進入弗里德里希-威廉大學(即現在的柏林洪堡大學)醫學院就讀,1928 年通過國家考試後,先在大學的附屬醫院待了一年,隔年便來到奧古斯特-維多利亞醫院。他在外科主任施奈德(Richard Schneider)的指導下開了幾次刀,不過他最想做的卻是心導管的實驗。 這個念頭源自他之前讀到上個世紀中葉,法國幾位科學家曾在馬的頸靜脈切開一個小口,然後插入一條細管,沿著血管一路抵達馬的心臟,以測量心臟的血壓變化。馬在實驗過程中一直保持清醒,實驗後也安然無恙,福斯曼因此認為這方法也可以用於人身上,如此便可直接對心臟投藥進行搶救,無需高危險性的開刀手術,也不用全身麻醉。 福斯曼向主任施奈德提出這個醫療實驗,施奈德要他先提動物實驗計畫。福斯曼心想就算做完動物實驗,在這不到四萬人的小鎮,也不見得有合適的病患可進行人體實驗,為了避免曠日廢時,他主動表示志願當第一隻白老鼠。施奈德怎麼可能允許這麼危險的事,當場嚴詞拒絕。 福斯曼不肯死心,決定私下偷偷進行,但手術器具與材料平常都鎖在手術室的櫃子裡,因此他特意接近掌管手術室的狄森護士,向她推銷這個點子,描繪將來可以造福多少病患。沒想到狄森雖然同意助他一臂之力,但堅持必須是由她來當白老鼠。為了能進行實驗,福斯曼便點頭答應了。 他們兩人溜進手術室後,狄森熟門熟路地只開啟幾盞必要的燈,然後打開櫃子拿出相關器材,消毒後放在檯子上。接著福斯曼示意她躺到手術台上。 「不是坐著就好嗎?」狄森疑惑地問道,畢竟福斯曼之前是說從左手肘的靜脈插入導管。 「呃……雖然是局部麻醉,還是躺著比較安全。」福斯曼哄她躺好後,又將她的手臂與雙腳牢牢固定在手術台上。見到她狐疑不安的表情,他趕緊安撫她:「安全起見。以免你下意識亂動。」 狄森已經幫他這麼多了,他怎麼可以再讓她冒險接受實驗。福斯曼背對狄森,偷偷在自己左臂注射麻藥後,再慢條斯理地假裝檢視狄森的手肘、用碘酒消毒,其實是要爭取時間等麻藥生效。 確認麻藥發揮作用後,福斯曼退到狄森視線以外,在左手肘處劃開一道傷口,將靜脈固定好後再切開來,然後拿起 65 公分長的導尿管插入靜脈,往上推進約 30 公分後,將傷口包紮好,走近手術台。他用右手解開狄森手腳的束縛,狄森瞄到福斯曼左手臂露出一截導管,立刻明白了怎麼一回事,不禁哭了出來,同時不停地數落他。 福斯曼請她趕快打電話給 X 光室的護士艾娃(Eva)做好準備,兩人隨即快步走去照 X 光。此時福斯曼的同事羅梅斯(Peter Romeis)聞訊也趕來 X 光室,一見之下就要把導管給拉出來,福斯曼好不容易才說服他讓自己完成實驗。 福斯曼站到 X 光機與螢光屏幕之間,艾娃拿著一面鏡子讓他可以看見螢光屏幕上的影像。福斯曼見到導管已經進到肩關節的位置,他估算還能再推進 30 公分,於是在導管上做好記號,在身旁三人驚惶的目光下,繼續將導管推往心臟。導管就定位後,果然看見導管末端就在右心房內,福斯曼請艾娃拍下…