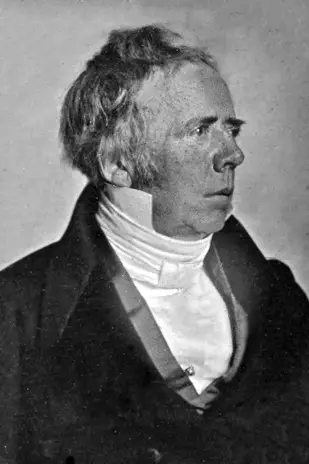

拉塞福從鄉下青年成為一代宗師之路

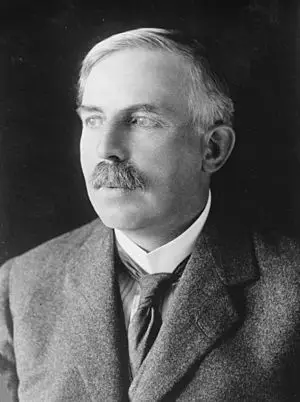

這次去紐西蘭南島,有個遺憾是未能去拉塞福的出生地明水鎮(Brightwater)朝聖。雖然我們是自己開車,但明水鎮距基督城5個小時車程,和我們的行程完全相反,只能忍痛放棄。 移民之子 現在的我們就覺得偏遠,對十九世紀的拉塞福而言更是如此。他的的父母是來自蘇格蘭的移民,在明水鎮定居後,雖然又搬了幾次家,但都在附近的城鎮,因此拉塞福從小一直在小鎮讀書,直到1890年才到紐西蘭當時的第四大城——基督城,就讀坎特伯利大學(Canterbury College)。 對喜愛科學的拉塞福而言,紐西蘭不僅位在世界的邊緣,更是科學的邊陲地帶,坐困於此絕對無法有所成就。所幸在他大學畢業那年,機會來了。英國皇室有項研究獎助金,這一年首度開放給英國殖民地的學生也能申請,拉塞福憑著自己設計的無線電檢波器入選,於1895年前往劍橋大學的卡文迪許實驗室(Cavendish Laboratory),師從湯姆森(J. J. Thomson),進行為期三年的研究。 劍橋大學的異類 卡文迪許實驗室收的學生向來都是劍橋畢業,拉塞福是第一位非嫡系出身,又來自偏遠的海外殖民地,雖然湯姆森對他刮目相看,但他仍成為大家眼中的異類,總是受到排擠。1896年,馬可尼來英國展示無線電報系統,拉塞福原本引以為傲的檢波器,相較之下簡直有如玩具,他只好黯然放棄,另尋研究題目。 當時物理界正掀起研究陰極射線與X射線的熱潮,這是因為前一年11月,德國物理學家倫琴(Wilhelm Röntgen)在做陰極射線實驗時,意外發現穿透力極強的X射線,他拍下妻子左手的骨骼照片,震驚各界,吸引物理學家紛紛投入研究。法國物理學家貝克勒(Henri Becquerel)便是懷疑燐光礦物也會產生X射線,而於1896年3月初無意發現鈾鹽竟讓未拆封的底片曝光,首度揭露物質竟能自發性地散發出相當高的能量。 湯姆森鼓勵拉塞福研究較少人關注的放射性。與貝克勒同在巴黎的居禮夫婦想找出放射性的來源,拉塞福則著眼於放射性的本質。 1897年,湯姆森對陰極射線施加電場與磁場,從其軌跡發現了電子,拉塞福受此啟發,決定用類似的方法來分析放射線。不過他所拿的三年獎助金在1898年到期,剛好加拿大的麥吉爾大學(McGill University)正在物色物理系主任,在湯姆森的大力推薦下,才27歲的拉塞福竟雀屏中選。 另一個邊陲之地 拉塞福欣喜之餘也感到擔憂,他好不容易從紐西蘭來到英國,如今又要踏上另一個偏遠的殖民地,無法及時獲得最新資訊,又難以和科學社群密切交流(當時尚無越洋電報),怕會落後同儕。 拉塞福一到加拿大,便加緊延續放射性的研究。他將鈾鹽置於正負電極之間,確認鈾鹽的放射線造成空氣游離,產生電流後,將一張約5微米的鋁箔蓋住鈾鹽,電流隨即下降。他再加一張鋁箔,電流又降更多,但超過四張之後,電流即不再往下降,一直到12張鋁箔紙都維持在一個固定的值。 這代表鈾鹽的放射線至少有兩種,一種很容易被擋下來,另一種卻能輕易穿透很多張鋁箔紙;拉塞福把前者稱為α射線,後者稱為β射線,於1899年發表論文。 拉塞福雖然率先揭開放射性的一層面紗,不過貝克勒緊接著在1900年確認β射線就是電子,而在1898年發現釙和鐳兩種新元素的居禮夫婦,更是不斷有新的發現,他們兩人到1902年就發表了32篇放射性方面的論文。這讓身處邊陲的拉塞福更感焦慮,只能加倍努力。 他們會把我們當成煉金術士砍頭的 1901年的某一天,他的研究助理索迪(Frederick Soddy)發現釷元素竟然自發性地蛻變為鐳,不禁興奮地喊道:「拉塞福,這是蛻變(transmutation)!」,努力建立聲譽的拉塞福眉頭一皺,回說:「看在上帝的份上,不要叫它蛻變!他們會把我們當成煉金術士砍頭的。」第二年,他們在論文中謹慎地用「裂解」(disintegration)稱之。 拉塞福繼續揭開放射性一層又一層的面紗。他先於1902年證實α射線是帶正電的粒子,1903年又發現穿透力更強的第三種放射性,把它稱為γ射線。這一年,他的得意門生索迪決定回英國做研究,貝克勒和居禮夫婦獲頒諾貝爾物理學獎,想必讓拉塞福感觸更深。 1906年,拉塞福測量α粒子的電荷與質量比值,發現相當於帶兩個正電荷的氦原子,便推測α粒子就是氦離子(要等到1932年,他的學生查德威克發現中子後,才知道其實是氦原子核)。 重返英國 在加拿大熬了九年,拉塞福終於等到重返英國的機會,曼徹斯特大學於1907年聘請他擔任物理系主任,從此便能在歐洲學術圈內和其他同儕公平競爭。 其實拉塞福在加拿大的諸多發現早已獲得肯定,1908年的諾貝爾化學獎即頒予他,以表彰他對放射性研究的貢獻。(不過他有點不開心,因為他更希望拿到物理學獎。他曾說過:「除了物理,其它科學不過是集郵。」) 後來的事,大家都在課本上讀過了。他於1909年用α粒子轟向金箔,發現原子的質量大多集中於原子核,因而提出電子圍繞著原子核的行星模型,推翻恩師湯姆森的「葡萄乾–布丁模型」。1919年,他接替湯姆森掌管卡文迪許實驗室,完全體現了科學發展中兼具的革命與傳承精神。 1937年,拉塞福在緊急的腸阻塞手術四天後過世,享年僅66歲。他死後葬於西敏寺,與牛頓、達爾文等宗師同享最高榮耀。當然,紐西蘭人更以這位土生土長的科學巨擘為傲,紐西蘭最高面額的百元紙鈔上,便是拉塞福的肖像。 參考資料: