發明雷射的人

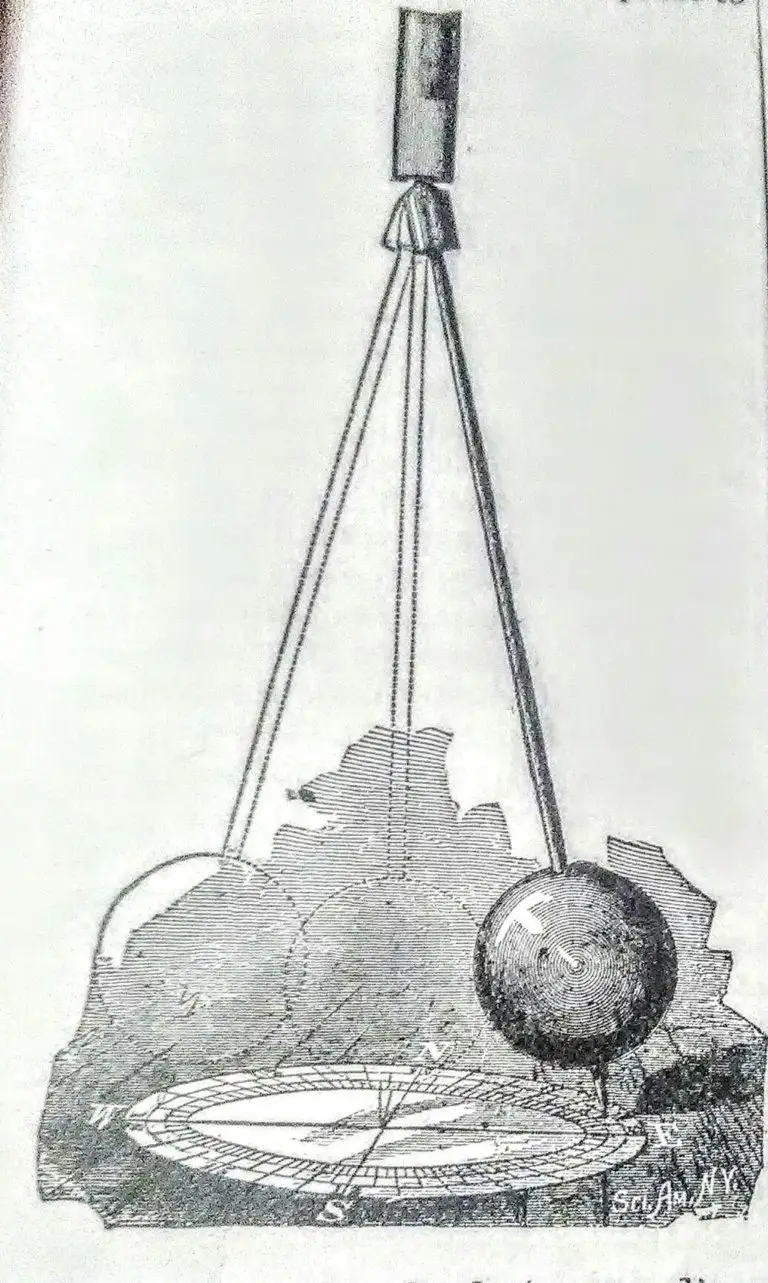

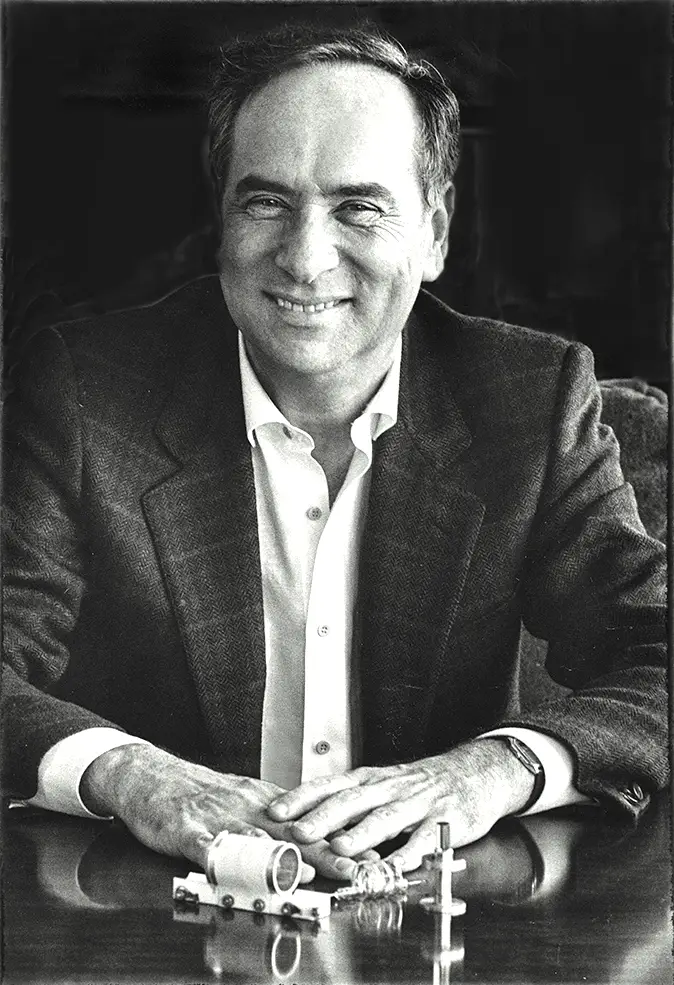

「早安,女士先生們,我們今天在此向各位宣布:人類已經成功達成科學家們企求多年的目標。有史以來第一次,出現了同調性(coherent)的光源。換句話說,追尋已久的雷射不再是難以捉摸的夢想,而是已經確立的事實。」1960 年 7 月 7 日,梅曼(Theodore Maiman)博士在紐約的一場記者會中自豪地如此宣告。 的確,自 1950 年代起各路人馬競相研發雷射,卻始終難以突破,沒想到最後拔得頭籌的,竟然不是貝爾實驗室等有著輝煌紀錄的研發機構,而是製造飛機的休斯公司(Hughes Aircraft Company)在二次大戰後才成立的實驗室,而且發明者是加入才第四年的梅曼。 梅曼出生於 1927 年 7 月 11 日,從小就是個過動兒,卻能耐著性子跟在當電子工程師的父親身邊做實驗,也因此十幾歲時便能幫別人修理電器用品來賺取零用錢。他在史丹福大學拿到電機碩士學位後,繼續攻讀博士,但轉向實驗物理,利用微波光學測量氦原子光譜的精細結構,而這也為他日後研發雷射打下基礎。 梅曼拿到物理博士學位後,於 1956 年到休斯公司的原子物理部門上班,負責改良為陸軍打造的邁射(MASER)設備。邁射和雷射都是基於同樣的原理。原子吸收能量(入射光子)後,電子會被激發到較高的能階,但因激發態較不穩定,因此電子會再跳回低能階,同時以光子(放射光子)的形式釋出兩個能階的能量差距。 如果入射光子的頻率剛好對應於兩個能階的能量差距,那麼誘發出的放射光子,無論是頻率、相位、前進方向都會和入射光子完全相同(稱為同調性),於是便有了兩個同調性的光子。這兩個光子又可激發出另兩個光子,如此不斷倍增便產生能量極強又集中的光束。這種方式產生的光束就叫「受激輻射造成的光增強」(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation),簡稱雷射(LASER)。若光束是波長比可見光長(因此能量較低)的微波,就叫「受激輻射造成的微波增強」,把 Light 換成 Microwave,簡稱邁射。 雷射和邁射的理論基礎最早是由愛因斯坦在 1917 年發表的論文中所提出,此後又有許多物理學家進行相關實驗,並提出如何付諸實現的構想,但要到 1953 年,美國物理學家湯斯(Charles Townes)才利用激發態的氨分子成功產生邁射。不過湯斯的邁射無法連續發射,反倒是蘇聯物理學家巴索夫(Nikolay Basov)和普羅霍洛夫(Alexander Prokhorov,…