從OpenAI 事件聊聊八叛徒事件

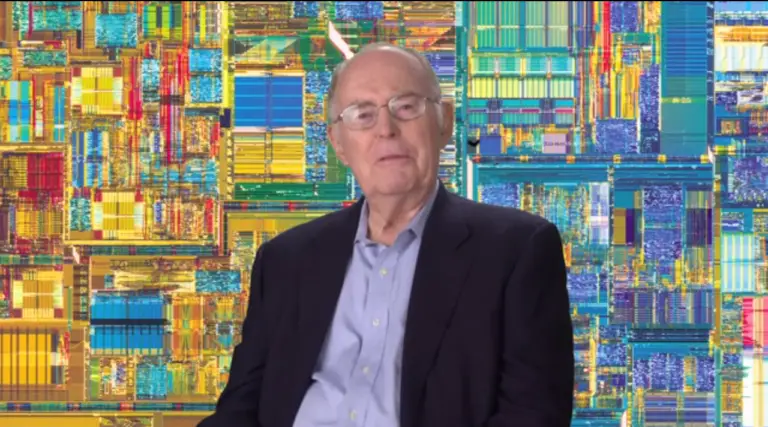

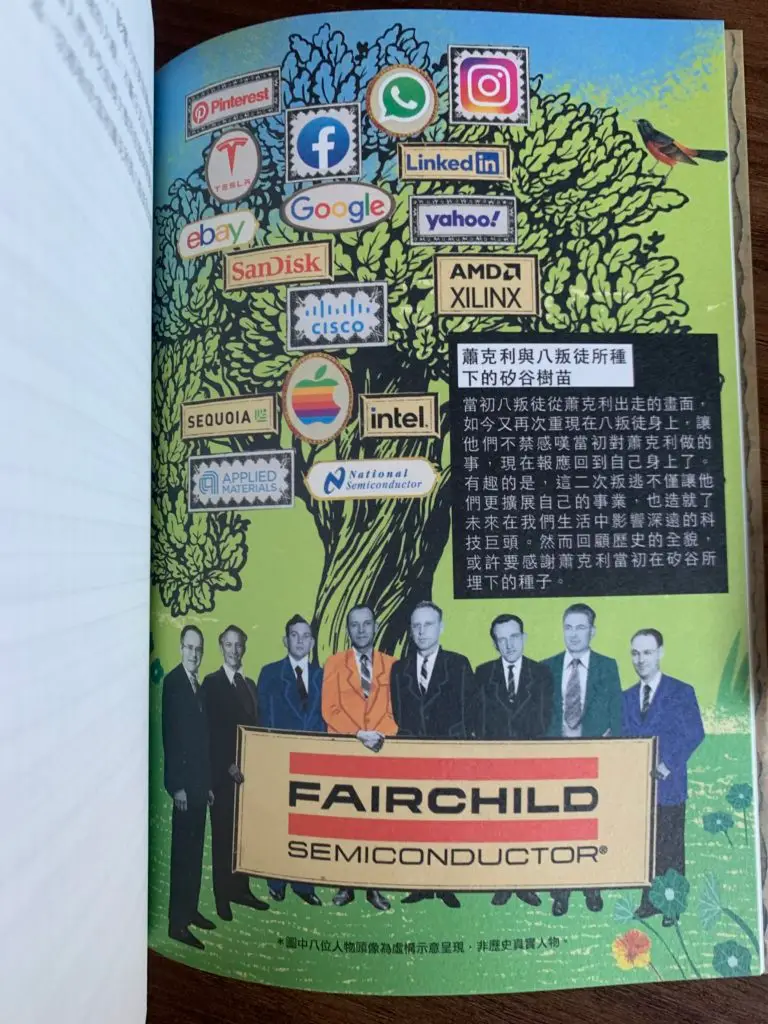

OpenAI 執行長暨創辦人之一的阿特曼(Sam Altman)日前突然遭董事會開除,震驚全球。許多人不禁聯想到賈伯斯於1985年也慘遭董事會開除,被迫離開他創辦的蘋果電腦。不過,科技島讀創辦人周欽華及 VK 科技閱讀時間倒是都不約而同想到另一個改變歷史的「八叛徒事件」。由於我去年寫了《掀起晶片革命的天才怪咖:蕭克利與八叛徒》這本書,對這段歷史還算熟悉,就跟大家說一下八叛徒事件的經過與影響。 1953年,電晶體發明人之一的蕭克利離開待了十七年的貝爾實驗室,回到母校加州理工學院教書,同時一邊尋找投資人助他創業。1956年2月,在貝克曼儀器創辦人的資助下,「蕭克利半導體實驗室」正式成立,地點就他的家鄉帕洛奧圖 (Palo Alto) 附近。 當時沒多少人懂半導體,蕭克利可說是大師級的人物,而在獲得當年的諾貝爾物理獎後,聲望更是如日中天。不過那些慕名而來的青年才俊很快就大失所望,原來蕭克利不懂製造,當時也沒有半導體設備商,大家只能不斷摸索嘗試,進度嚴重落後。蕭克利本人又猶如暴君,脾氣暴躁又缺乏耐性,常常狠狠地當眾奚落員工,讓人相當難堪。 第二年蕭克利宣布要成立另一個研發小組,開發前所未有的四層二極體。大家一片錯愕,不懂蕭克利在想什麼,公司連一樣產品都還沒做出來,卻要再分散資源開發一個不知何時才能成功的新產品!以摩爾 (Gordon Moore) 為首的七名員工向老闆貝克曼告狀,要求讓蕭克利退居研發工作就好,另派合適人選帶領公司,否則將集體請辭。 七個菜鳥 vs. 諾貝爾獎得主?貝克曼當然選擇站在蕭克利這邊。於是摩爾等七人透過華爾街的分析師洛克 (Arthur Rock) 幫忙尋覓下個東家,沒想到洛克找到一家與電晶體無關的公司——「費爾柴爾德攝影器材與儀器」(Fairchild Camera and Instrument),老闆願意投資他們成立一家新公司。不過他們都太稚嫩,必須再找一位有主管經驗的人當帶領他們。 於是他們說服了諾宜斯 (Robert Noyce) 加入他們,八人集體離職,於1957年10月成立「快捷半導體」(Fairchild Semiconductor)。後來記者報導他們的故事時,便用「八叛徒」(Traitorous eight) 來稱呼他們。 諾宜斯在快捷半導體發明了積體電路(德州儀器的Jack Kilby雖然也發明積體電路,但諾宜斯所用的平面製程更佳,而被廣泛採用),其他幾人在半導體製程上也都做出重大貢獻,對現代半導體產業影響甚鉅。 快捷半導體後來開枝散葉,諾宜斯和摩爾二度創業成立Intel,還有其他人也離開快捷半導體,創立了國家半導體與AMD。另外有人走上創投之路,投資蘋果電腦、Cisco、Google、Nvidia、Oracle、Youtube、PayPal(伊隆·馬斯克就是創辦人之一)、Amazon、Twitter、……等新創科技公司。因此快捷半導體可說是今日矽谷的源頭,而這都拜八叛徒集體出走所賜。 有趣的是,當年先幫八叛徒創立快捷半導體,之後又幫諾宜斯和摩爾募資創立Intel的洛克,因為也投資蘋果電腦而成為董事會的一員;他在1985年的董事會中投下贊成票,將賈伯斯踢出去。