3月11日—推動現代科技產業的人

凡納爾·布許(Vannevar Bush)?相信即使是科技產業的圈內人,大多也都對於這個名字感到陌生。其實他對現代科技的發展至關重要,無論是電腦、網際網路、人機介面與多媒體應用,倘若一路回溯過往歷史,最終都會發現他的身影。

凡納爾·布許(Vannevar Bush)?相信即使是科技產業的圈內人,大多也都對於這個名字感到陌生。其實他對現代科技的發展至關重要,無論是電腦、網際網路、人機介面與多媒體應用,倘若一路回溯過往歷史,最終都會發現他的身影。

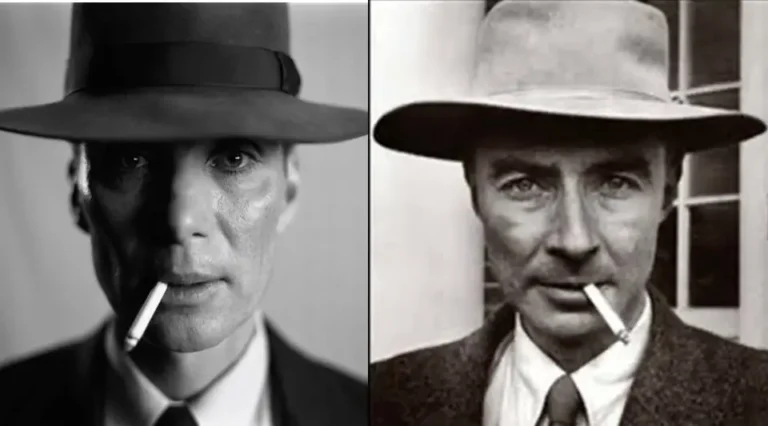

簡單說,這次諾蘭的《奧本海默》並不燒腦,可是資訊量龐大。不但出現很多科學家與歷史事件,又是以倒敘與順序交叉進行,不熟悉的觀眾大概很難立即掌握整個來龍去脈。為了幫助讀者在看這部片時能進入狀況,我就以奧本海默為主軸,盡量不劇透地依時間順序,簡單介紹片中比較關鍵的科學家及其背景。 1924年,奧本海默到英國劍橋大學留學 當時…

《人口論》預言饑荒無可避免 英國學者馬爾薩斯 (Thomas Malthus) 於十八世紀末發表《人口論》,認為人口以幾何級數快速成長,但糧食的產量卻只能以等差級…

前天 40 歲老將莊智淵的最後一戰,以及今天 19 歲天才少年林昀儒的力戰世界球王,所展現的奮戰精神令人真正領略何謂「雖敗猶榮」。我曾在《科學史上的今天》寫過一個與桌球相關的心理學實驗,現在重新整理如下。