諾貝爾獎最接近數學的一次?

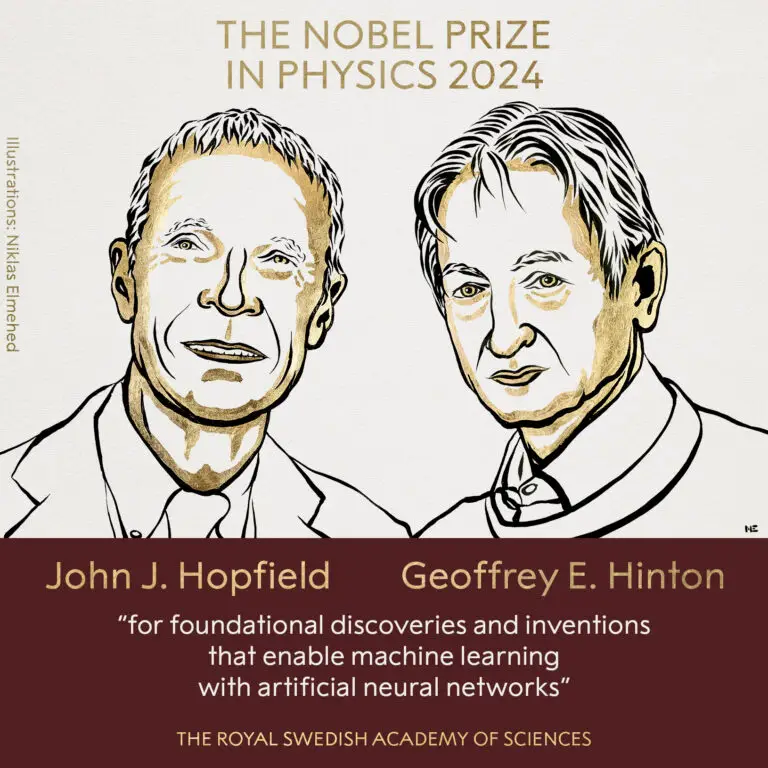

剛剛公布的諾貝爾物理學獎頒給普林斯頓大學的霍普菲爾德(John J. Hopfield)和多倫多大學的辛頓(Geoffrey E. Hinton),以表彰他們「基礎性的發現與發明,使得機器學習得以藉由人工神經網路獲得實現」。 這並非諾貝爾物理學獎第一次頒給與電腦有關的發現或發明。例…

剛剛公布的諾貝爾物理學獎頒給普林斯頓大學的霍普菲爾德(John J. Hopfield)和多倫多大學的辛頓(Geoffrey E. Hinton),以表彰他們「基礎性的發現與發明,使得機器學習得以藉由人工神經網路獲得實現」。 這並非諾貝爾物理學獎第一次頒給與電腦有關的發現或發明。例…

1951 年,英國廣播公司製播了一系列關於電腦的廣播節目,每集邀請一位專家來暢談。5 月 15 日這天播出的,是由圖靈主講的〈數位電腦可以思考嗎?〉,他從自由意志這個大哉問談到量子力學的不確定性,再介紹他之前發表過的「通用機器」與「模仿遊戲」…

這張照片不是那麼廣為人知,裡面的人物應該也沒多少人認得,不過這張1956年的合影卻極具歷史意義,因為正是這群人在當時召開史上首次的人工智慧研討會,才使得Artificial Intelligence 這個名詞獲得普遍採用,並正式成為一個專門領域,吸引各界紛紛投入研究。因此這張照片可說是標誌了AI 時代就此揭開序幕。 那…

人工智慧 ChatGPT 橫空出世,各種五花八門的問題似乎都難不倒它,雖然有時簡單的問題反而答錯,但整體而言卻是回答得頭頭是道,較之人類毫不遜色。其實這不是第一次人工智慧令人嘖嘖稱奇,12 年前的今天 (2 月 16 日),美國全國觀眾眼睜睜看著兩名頂尖的博學之士被電腦打敗。 「危險邊緣」(Jeopardy!) 是美國…