從OpenAI 事件聊聊八叛徒事件

OpenAI 執行長暨創辦人之一的阿特曼(Sam Altman)日前突然遭董事會開除,震驚全球。許多人不禁聯想到賈伯斯於1985年也慘遭董事會開除,被迫離開他創辦的蘋果電腦。不過,科技島讀創辦人周欽華及 VK 科技閱讀時間倒是都不約而同想到另一個改變歷史的「八叛徒事件」。由於我去年寫了《掀起晶片革命的天才怪咖:蕭克利與…

OpenAI 執行長暨創辦人之一的阿特曼(Sam Altman)日前突然遭董事會開除,震驚全球。許多人不禁聯想到賈伯斯於1985年也慘遭董事會開除,被迫離開他創辦的蘋果電腦。不過,科技島讀創辦人周欽華及 VK 科技閱讀時間倒是都不約而同想到另一個改變歷史的「八叛徒事件」。由於我去年寫了《掀起晶片革命的天才怪咖:蕭克利與…

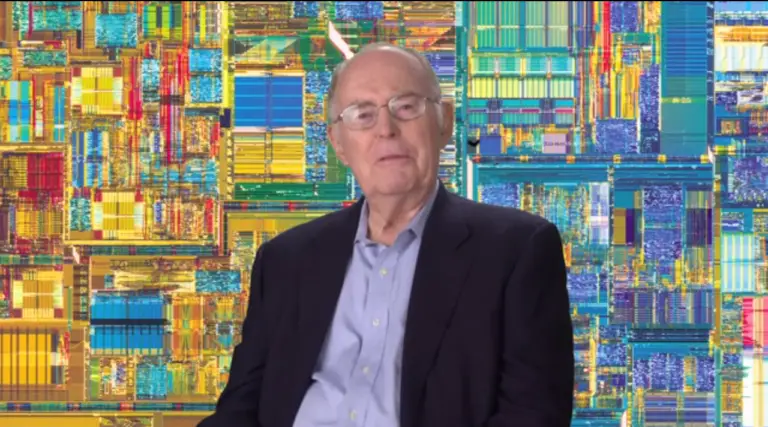

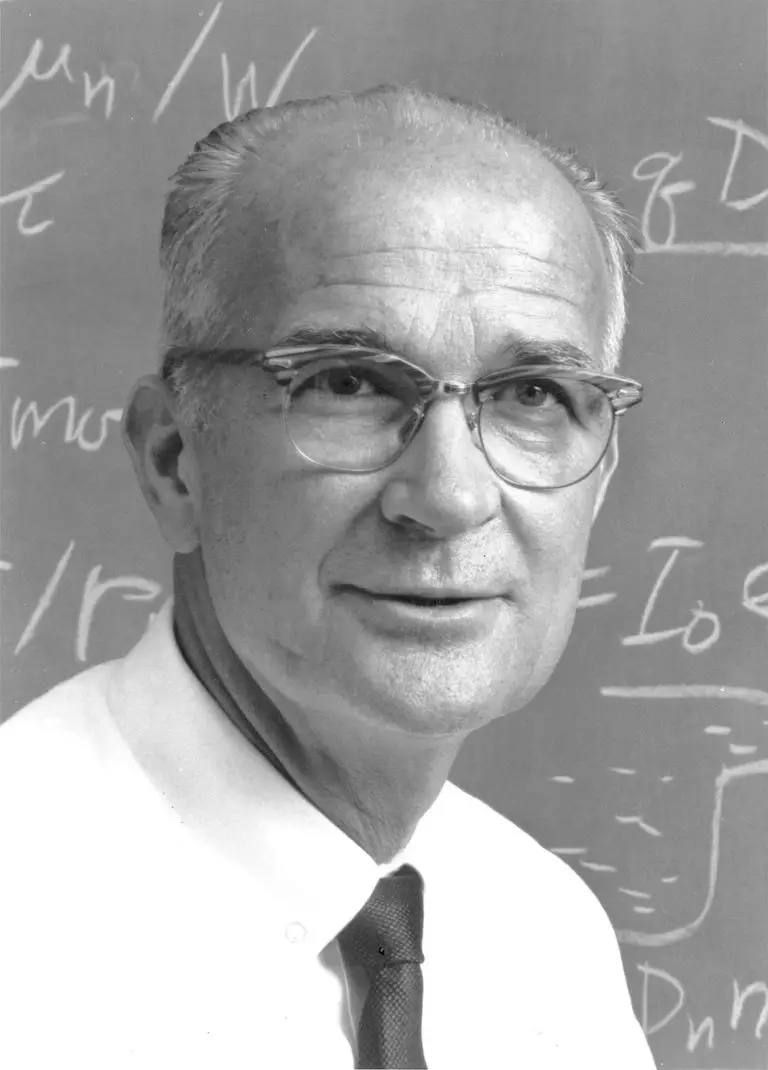

提出著名的「摩爾定律」,也是 Intel 共同創辦人的戈登·摩爾 (Gordon Moore) 於 3 月 24 日以 94 歲的高齡過世了。這兩項成就儼然是摩爾一生的註腳,而這似乎也是一般人對於他的僅有認識,不過關於摩爾,其實還有許多你…

電晶體可說是科技產品的最基本元件,沒有它,就沒有生活中的各種電子產品。而儘管科技發展日新月異,引領創新的硬體及軟體公司卻大多集中在美國舊金山南部,從帕羅奧圖 (Palo Alto) 到聖荷西 (San Jose) 一帶長約四十公里的谷地,也就是俗稱的「矽谷」。 電晶體和矽谷無疑是現代科技文明的基石,而它們的起源都和一個…