1941年哥本哈根密會的另一個疑點

關於1941年海森堡拜會波耳的羅生門,除了我在上一篇〈為什麼海森堡未造出原子彈〉所分析的,還有個蠻奇怪的史料,這件事在電影《奧本海默》所改編的原著傳記《奧本海默——美國的普羅米修斯》中也有寫到。1943年12月30日波耳抵達美國洛斯阿拉莫斯(Los Alamos)後,向歐本海默等人轉述海森堡在那次會面所透露的訊息: 「…

關於1941年海森堡拜會波耳的羅生門,除了我在上一篇〈為什麼海森堡未造出原子彈〉所分析的,還有個蠻奇怪的史料,這件事在電影《奧本海默》所改編的原著傳記《奧本海默——美國的普羅米修斯》中也有寫到。1943年12月30日波耳抵達美國洛斯阿拉莫斯(Los Alamos)後,向歐本海默等人轉述海森堡在那次會面所透露的訊息: 「…

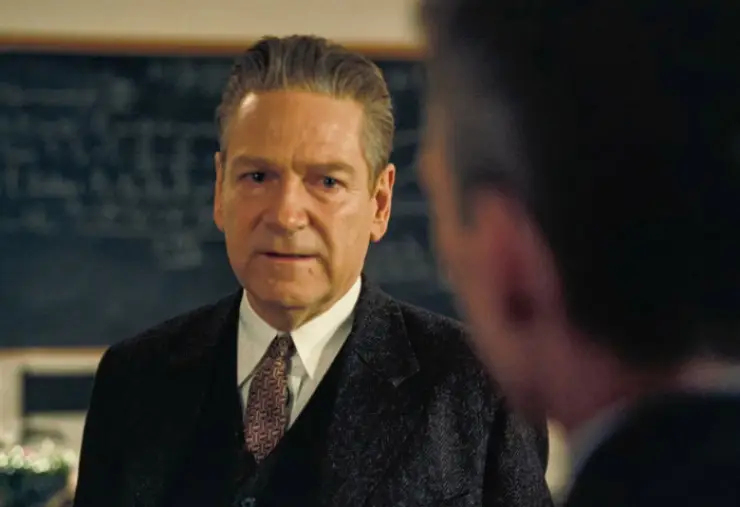

如電影《奧本海默》所演的,由於德國物理學率先發現鈾的核分裂並釋出超乎預期能量,引起美國擔心納粹若有核武,後果將不堪設想,於是全力投入曼哈頓計畫,務求盡快做出原子彈對付德國。 結果後來發現德國在核能的研究根本還差得遠,按理說德國不乏這方面的專家,所佔領的地區又有開發原子彈所需的豐富資源,為什麼反而落後美國這麼多?德國主持…