1月15日─追逐毀滅性武器的瘋狂科學家

近代物理學家中最受爭議、形象最差的,大概非愛德華·泰勒(Edward Teller)莫屬。《2001太空漫遊》導演庫柏力克曾拍一部黑色喜劇電影《奇愛博士》,裡面的主角是個瘋狂科學…

近代物理學家中最受爭議、形象最差的,大概非愛德華·泰勒(Edward Teller)莫屬。《2001太空漫遊》導演庫柏力克曾拍一部黑色喜劇電影《奇愛博士》,裡面的主角是個瘋狂科學…

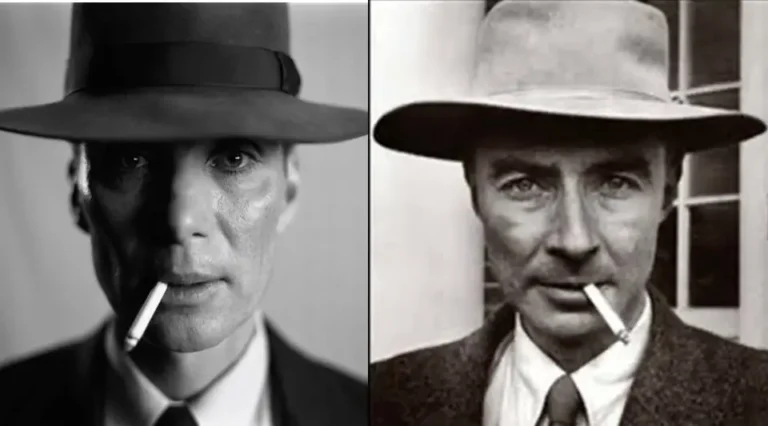

諾蘭這部電影主要是根據 ”American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” 這本書…

電影《奧本海默》相當沉重,這一篇來講講奧本海默年輕時與幾位物理大師有趣的互動。1925 年奧本海默遠赴英國劍橋大學留學,卻因不善實驗物理而勉強熬過沮喪的一年。第二年,奧本海默轉往德國哥廷根大學,轉攻量子物理的理論,結果就像從陸地回到水中的魚突…

簡單說,這次諾蘭的《奧本海默》並不燒腦,可是資訊量龐大。不但出現很多科學家與歷史事件,又是以倒敘與順序交叉進行,不熟悉的觀眾大概很難立即掌握整個來龍去脈。為了幫助讀者在看這部片時能進入狀況,我就以奧本海默為主軸,盡量不劇透地依時間順序,簡單介紹片中比較關鍵的科學家及其背景。 1924年,奧本海默到英國劍橋大學留學 當時…