11月4日—忘了自己發明光纖的人

現今網路已如同水電一般,成為日常生活不可或缺的一部分,無論是瀏覽網頁或社群媒體;傳送郵件、分享檔案;聊天、視訊;購物、聽音樂、看影片、……等等,都是透過網路完成。如此各式各樣的網路應用在三十年前還很難想像,因為當時受限於頻寬不足,只能用來傳輸文字,一直要到骨幹網路改以光纖取代銅線後,才一舉突破瓶頸,大幅提升網路頻寬。因…

現今網路已如同水電一般,成為日常生活不可或缺的一部分,無論是瀏覽網頁或社群媒體;傳送郵件、分享檔案;聊天、視訊;購物、聽音樂、看影片、……等等,都是透過網路完成。如此各式各樣的網路應用在三十年前還很難想像,因為當時受限於頻寬不足,只能用來傳輸文字,一直要到骨幹網路改以光纖取代銅線後,才一舉突破瓶頸,大幅提升網路頻寬。因…

根據量子理論,兩個纏結的粒子不管相距多遠,當一個粒子的狀態確定的當下,另一個粒子的狀態也就決定了,這「鬼魅般的超距作用」是不受光速限制的。既然如此,那麼我們可以利用量子纏結,以超越光速的速度來傳送訊息嗎? 答案是不行。為什麼?為了避免大家打瞌睡,我且用人物對話的方式來說明。 總統:「博士幹得好,你們用實驗證明愛因斯坦是…

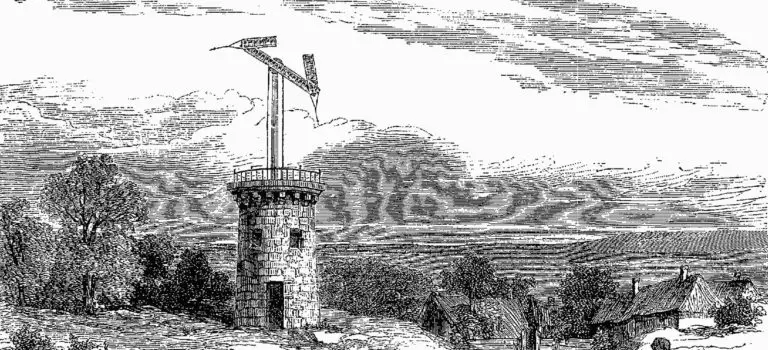

古時候打仗,前線與後方要如何及時傳遞訊息?烽火台或狼煙只能表示緊急狀態,無法傳達額外訊息;快馬加鞭或飛鴿傳書在戰事緊急時又緩不濟急。你或許會以為這在電報發明之前本來就無解,但其實早在十八世紀末(相當於乾隆晚期),就出現一套堪比電報的遠距傳訊系統,可以迅速將各