2月18日—發明電池、促進電學發展的人

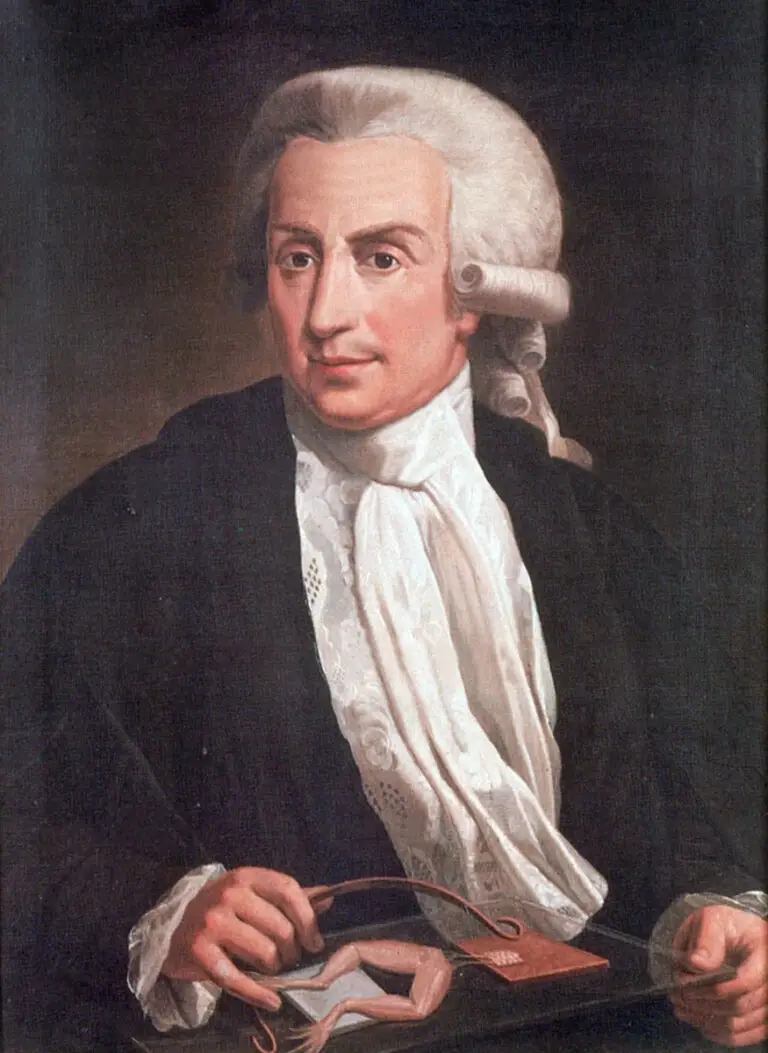

1791年的某一天,義大利帕維亞大學的實驗物理教授伏打(Alessandro Volta)翻開剛出版的期刊,裡面一篇題為〈論肌肉動作的電效應〉的論文吸引了他的注意。 這篇論…

1791年的某一天,義大利帕維亞大學的實驗物理教授伏打(Alessandro Volta)翻開剛出版的期刊,裡面一篇題為〈論肌肉動作的電效應〉的論文吸引了他的注意。 這篇論…

1800年4月的某一天,英國皇家學會主席班克斯(Joseph Banks)收到一封來自義大利化學家伏打(Alessandro Volta)的信,信的開頭就寫道: 「我提到的裝置絕對會讓你感到驚訝,……」 被勾起好奇心的班克斯往下讀,原來伏打所說的裝置是將銀片與鋅片…