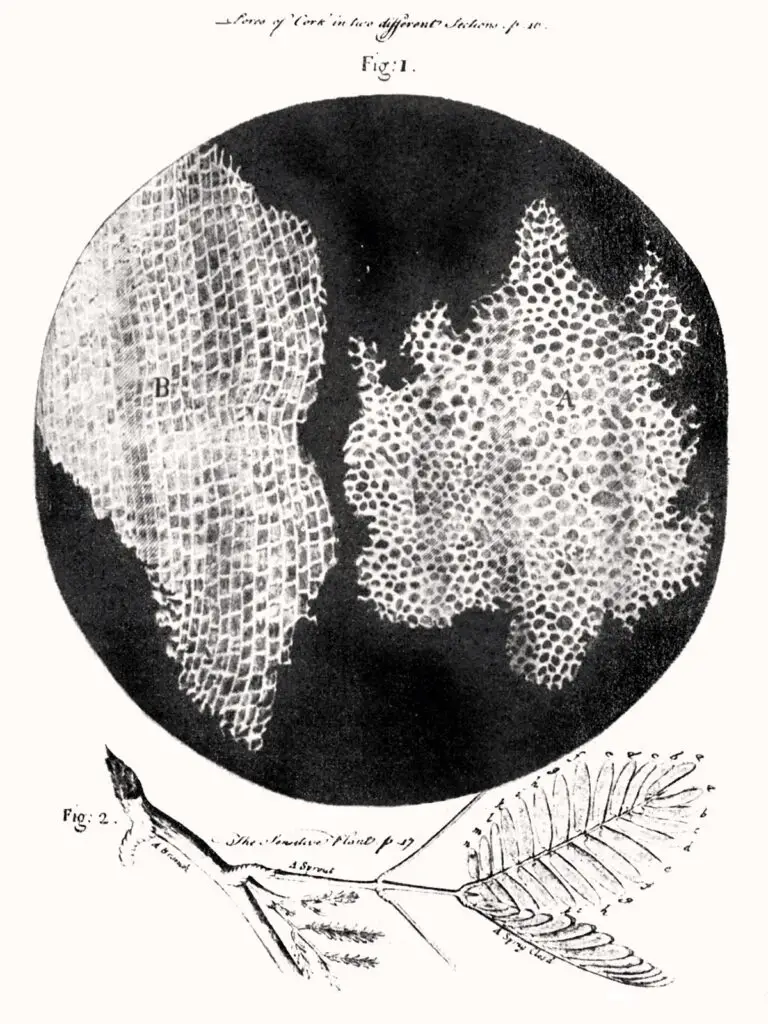

顯微鏡下,細胞現身

1664年11月3日,29歲的虎克(Robert Hooke)在英國皇家學會向台下的科學家們展示他的畫作;這可不是一般的肖像畫或風景畫,而是人類從未見過、也是肉眼無法辨識的各種微物。 出生於1635年7月18日的虎克自小體弱多病,父親在他13歲那年過世後,他便隻身來到倫敦謀生。虎克先當了一年畫家學徒,才就讀西敏公學,接…

今年是雷文霍克(Antoni van Leeuwenhoek)逝世三百週年,巧好上上禮拜在德意志博物館看到他設計製造的顯微鏡,就趁今天(10月24日)他的冥誕來介紹這位奇才,順便開始補記這趟歐洲之行。 雷文霍克於1632年在荷蘭出生,5歲時父親過世,母親帶著他再嫁。10歲時繼父又過世,他便被送到叔叔那裏,直到16歲到一…