10月27日—受盡委屈的「德國的居禮夫人」

長久以來,女性被認定就應該扮演相夫教子的角色,即使邁入20世紀也仍然難以接受高等教育,要在科學研究中出人頭地更是難上加難。瑪麗·居禮幸運地遇到全力支持她的先生,才能成為享譽世界的居禮夫人,但在核子物理的貢獻不遑多讓的莉澤·邁特納(Lise Meitner),卻因多了個猶太人身分,命運更加多舛,並且失去應得的諾貝爾獎。…

長久以來,女性被認定就應該扮演相夫教子的角色,即使邁入20世紀也仍然難以接受高等教育,要在科學研究中出人頭地更是難上加難。瑪麗·居禮幸運地遇到全力支持她的先生,才能成為享譽世界的居禮夫人,但在核子物理的貢獻不遑多讓的莉澤·邁特納(Lise Meitner),卻因多了個猶太人身分,命運更加多舛,並且失去應得的諾貝爾獎。…

NVIDIA下一代晶片架構的名稱”Rubin”是取自天文學家薇拉·魯賓,我幾天前寫文章介紹她,裡面提到她在那個年代常面臨性別不平等的問題,例如她1948年從女子學院畢業後,原本想到普林斯頓大學唸研究所,卻因為普林斯頓從不招收女研究生而無法如願。我在找這段歷史的資料時,沒想到竟然還發現另一段值得和大家分享的故事。 普林斯…

NVIDIA今年才剛推出新的GPU架構Blackwell,沒想到黃仁勳在6月2日的演講中就預告了下一代GPU架構”Rubin”,屆時還會搭配新的CPU “Vera”。 NVIDIA下一代架構與CPU分別命名為”Rubin”與“Vera”。圖片來源:截圖自黃仁勳6月2日的演講 NVIDIA自1998年開始就用科學家為自家…

這兩天因為強烈的太陽風襲擊地球,產生等級最高的G5級地磁風暴(上次是在2003年),原本只有在南、北極圈附近才能看見的極光,也出現在中高緯度的地區,例如倫敦、多倫多、舊金山、紐西蘭的奧克蘭等地的民眾都目睹這難得一見的絢麗景象,紛紛拍照上傳。 極光是因為太陽表面發生劇烈閃焰,射出高能的帶電粒子抵達地球後,被地球磁場導引至…

1925年1月1日,哈佛大學的研究生西西莉亞·佩恩(Cecilia Payne)終於完成博士論文,孰料提交出去後,審查委員卻不表認同。她苦惱不已,好不容易走到這一步了,她該為了博士學位,按照審查委員的意見修改論文,否定自己的見解嗎? 起點 佩恩1900年5月10日出生於英國,家中是書香門第,但父親在她四歲那年就過世。她…

1月17日那篇〈宇宙膨脹的證據〉中,介紹了哈伯發現銀河系外還有宇宙以及宇宙膨脹,裡面提及他是根據「勒維特定律」推算星系距離。下面就來介紹這位做出關鍵貢獻卻長期遭到忽視的勒維特(Henrietta Leavitt)。 女性計算員 勒維特於1868年7月4日出生美國麻州一個不到兩千人的小鎮,父親是位牧師。她先到俄亥俄州的歐…

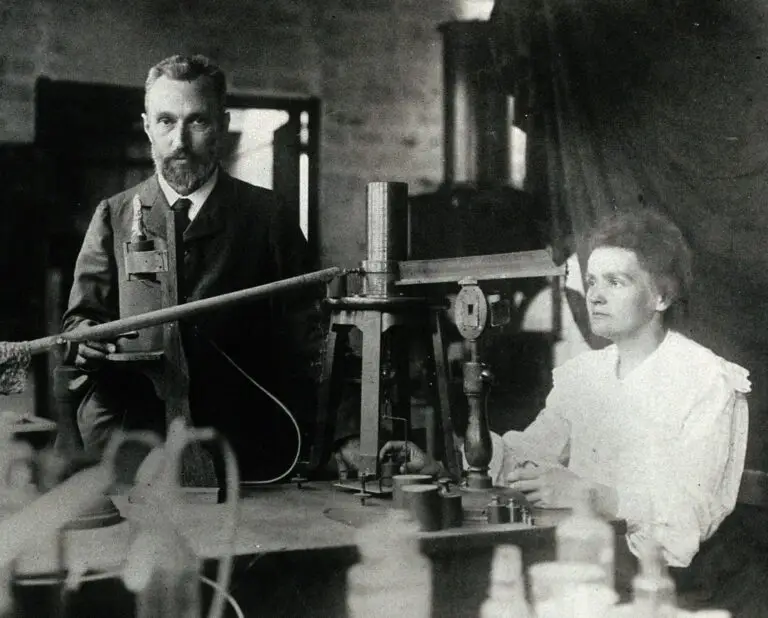

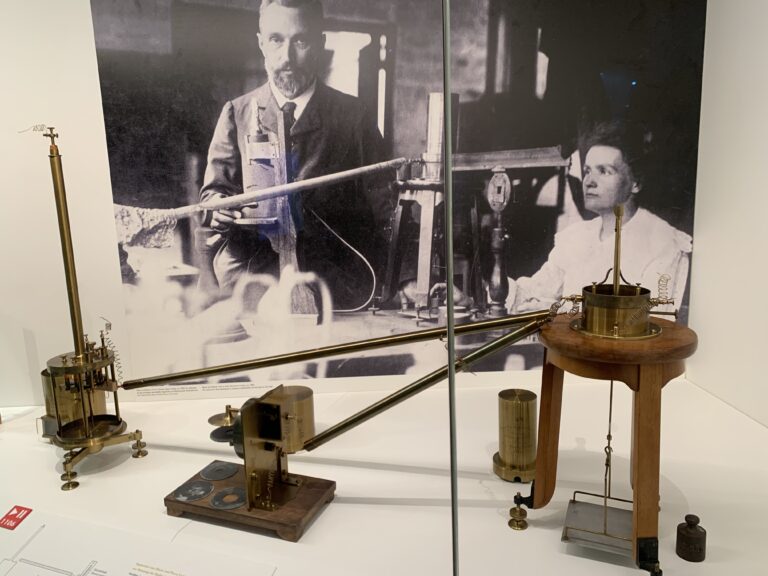

今天 (11月7日) 是瑪麗·居禮(俗稱居禮夫人)的156歲冥誕,關於她的生平已經有很多文章介紹,大家應該都略知一二,我就不再贅述。倒是上個月我在德意志博物館看到一件居禮夫婦的實驗器材,可以趁這個特別的日子介紹一下。 瑪麗·居禮是在1896年開始研究放射性元素。這年三月,法國物理學家貝克勒(Henri Becquere…

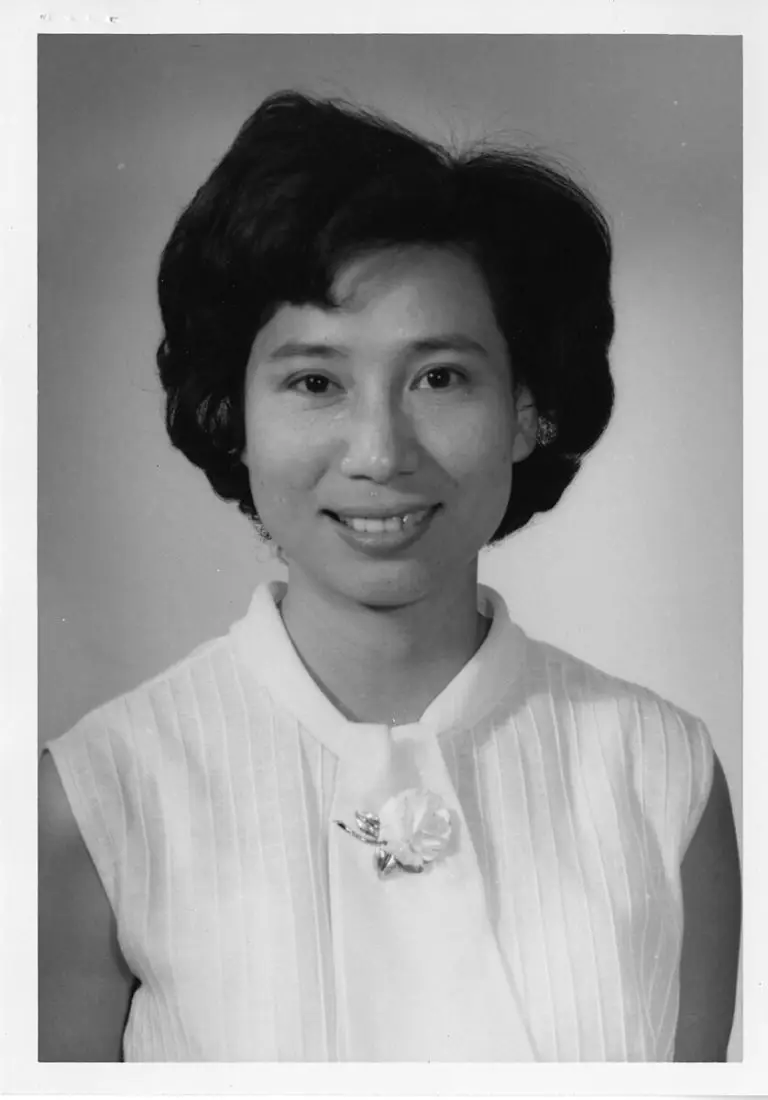

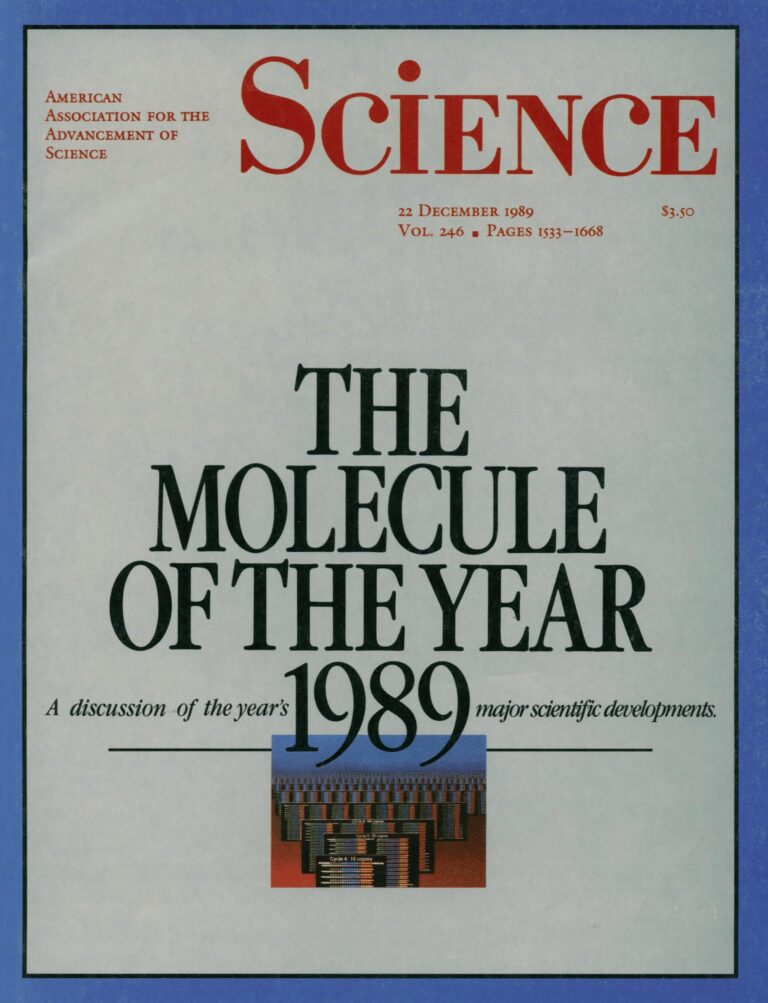

1975 年夏,在辛辛那提大學取得細胞生物學碩士學位的錢嘉韻面臨抉擇:她已獲得獎學金可留校繼續攻讀博士,但未婚夫張南驥還在愛荷華州立大學讀碩士,她應該待在辛辛那提或是轉往愛荷華? 錢嘉韻。圖片來源:國立陽明交通大學神經科學研究所 他們倆原是輔仁大學生物系的同班同學,但大學四年期間,張南驥對錢嘉韻的愛慕之心一直藏在心中。…

之前寫過幾位在 60 年代,靠著自身能力與堅強意志,在性別歧視仍相當明顯的 NASA 出人頭地的女性,例如她的故事曾拍成電影《關鍵少數》的凱薩琳.強森 (Katherine Johnson)、喜劇演員傑克的媽媽茱蒂.…