破解希爾伯特第十個問題——她的畢生夢想與關鍵角色

「茱莉亞·羅賓遜 (Julia Robinson) 的名字絕不能被排除於希爾伯特第十個問題之外。」最終解決了希爾伯特這個大哉問的俄國數學家馬季亞謝維奇 (Yuri Matiyasevich),於 1992 年特別發表一篇回顧的文章,開頭第一句便如此宣告羅賓遜的重要性。 什麼是希爾伯特第十個問題? 1900 年,大數學家…

「茱莉亞·羅賓遜 (Julia Robinson) 的名字絕不能被排除於希爾伯特第十個問題之外。」最終解決了希爾伯特這個大哉問的俄國數學家馬季亞謝維奇 (Yuri Matiyasevich),於 1992 年特別發表一篇回顧的文章,開頭第一句便如此宣告羅賓遜的重要性。 什麼是希爾伯特第十個問題? 1900 年,大數學家…

1969 年 7 月 20 日,阿姆斯壯與艾德林駕著登月艙,預計再過三分鐘就要降落月球表面,完成前所未有的壯舉。不料,此時導航電腦突然出現「執行超載」的緊急訊息,他們兩人面面相覷,連忙呼叫休士頓:該繼續或中止任務?1961 年,漢密爾頓在勞倫茲博士的實驗室工作兩年後,轉到以

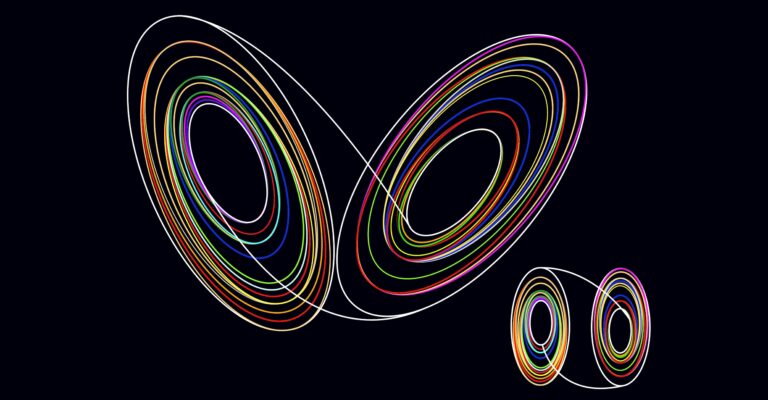

許多人得知「蝴蝶效應」大概都來自電影《侏儸紀公園》,片中那位數學博士為了解釋混沌現象而用了這樣的比喻: 「一隻蝴蝶在北京拍動翅膀,造成(紐約)中央公園從晴天變雨天。」 是的,這個比喻生動地突顯了混沌現象的特性:對初始條件極為敏感,一點點微小的變化最後可能導致截

恭喜為 mRNA疫苗奠定技術原理的卡利科 (Katalin Karikó) 獲得今年的「突破獎」(Breakthrough Prize)。突破獎有「科學界的奧斯卡獎」之稱,是 2012 年由幾位科技富豪共同創立,包括 Google 創辦人布林、臉書創辦人祖克伯夫婦、俄羅斯創投巨擘米爾納 (Yuri Milner) 夫婦,以及基因技術公

想必很多人已經知道這則令人驚奇的新聞:奧地利的基森霍夫 (Anna Kiesenhofer) 在東京奧運自由車女子個人公路賽大爆冷門,贏得金牌。驚奇之一:今年 30 歲的基森霍夫並非職業選手,她於劍橋大學數學碩士畢業後,到加泰羅尼亞理工大學取得數學博士學位,目前在瑞士洛桑聯邦理工學院

藍色起源 (Blue Origin) 的火箭新薛帕德號 (New Shepard,名字取自美國第一位太空人 Alan Shepard) 於台灣時間 7 月 20 日晚上 9 點 12 分順利升空,將載人太空艙送上 107 公里的高度,剛好飛越卡門線 (Kármán line,太空與地球大氣層的分界線,距離地面 100 公里,不過美國認為 80

臉書跳出我前年 (2019) 六月到德國賓士汽車博物館參觀的貼文,當時除了看到許多早期汽車,也得知一些有趣的汽車歷史,例如最初汽車上路時,英國規定市區時速不得超過 2 英里,而且要有一個人走在車子前面,揮舞紅旗向附近的馬車示警。這些規定一直到 1896 年才正式廢止。還有一件

去年新冠病毒席捲全球,各家藥廠趕緊投入疫苗研發,希望能阻絕疫情的擴散。結果一種前所未有的疫苗橫空出世,以將近 95 % 的防護力令各方矚目,那就是 mRNA 疫苗。目前市面上的 mRNA 疫苗來自 Moderna 與 BioNTech/輝瑞這兩家,而他們的技術原理其實都系出同門,來自二十年前

今天是母親節,如果要舉出一位兼具母親身分的科學家,當然是以「居禮夫人」著稱的瑪里.居禮最具代表性。不過她的生平大家已耳熟能詳,我想介紹另一位較不為人知的喬安.費曼 (Joan Feynman, 1927-2020)。喬安的哥哥就是著名的理查.費曼,兩人相差 9 歲。為了方便區分,以下

你應該知道美國喜劇演員傑克布萊克 (Jack Black),或者至少看過他的面孔(他演過《搖滾教室》、《戀愛沒有假期》、《野蠻遊戲》、……等電影)。但你知道嗎?他的媽媽也有精彩的一生,而且間接拯救了阿波羅 13 號上的太空人。傑克的母親叫茱蒂·勒芙·寇恩 (Judith Love Cohen