發明三極管與再生電路的人

美洲盃國際帆船賽 1901年9月25日星期二,馬可尼無線電報美國分公司的工程人員將無線電設備搬到船上,準備測試從海上發送無線電報到紐約長灘岸上的接收站。這是為了即將在週末展開的美洲盃國際帆船賽,「聯合通訊社」(Associated Press,簡稱美聯社)希望藉此首創帆船比賽的實況報導。 其實兩年前馬可尼已經在上一屆的…

美洲盃國際帆船賽 1901年9月25日星期二,馬可尼無線電報美國分公司的工程人員將無線電設備搬到船上,準備測試從海上發送無線電報到紐約長灘岸上的接收站。這是為了即將在週末展開的美洲盃國際帆船賽,「聯合通訊社」(Associated Press,簡稱美聯社)希望藉此首創帆船比賽的實況報導。 其實兩年前馬可尼已經在上一屆的…

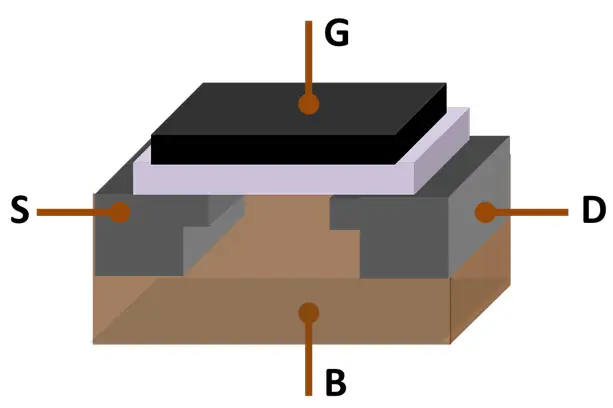

電晶體的種類有很多種,其中最重要的無疑是「金屬氧化物半導體場效電晶體」(簡稱 MOSFET),它的數量佔了所有電晶體 99.9% 以上。據統計,自 1960 年問世直到 2018 年為止,MOSFET 的生產數量多達 1.3×1022 顆。這數目有多大?這麼說吧,如果平均分給全世界 78 億人,每個人可分到 1.7 兆…

前一篇的《純屬意外的發明與發現——太陽能電池》,介紹由於貝爾實驗室的歐偉在 1940 年的意外發現,才開啟了太陽能電池與電晶體的發明。不過你知道嗎,後來貝爾實驗室又發生了一件意外,電晶體才能有如今的樣貌,也才有IC晶片的誕生。 如前…

科學史上有很多重大的發明與發現,除了有賴努力不懈的長期耕耘,其實也要有一絲運氣,才能開花結果。例如抗生素盤尼西林,就是因為弗萊明 (Alexander Fleming) 在度假前忘了將葡萄球菌的培養皿收好,青黴菌落到上面,等他回來實驗室後才發現的。除了這個有名的例子,還有許多發現