石英玻璃儲存技術—又一科幻預言成真

許多科幻小說、電影或電視影集中所描繪的未來科技,當時被認為是遙不可及的幻想,孰知科技發展一日千里,其中不少預言如今已成真,成為我們生活中的一部分。 例如60年前的《星際爭霸戰》(Star Trek)影集裡,太空艦隊成員們所用的「通訊器」,就是現在的手機;液晶電視、平板電腦、語音辨識、AI,也早在1968年的電影《200…

許多科幻小說、電影或電視影集中所描繪的未來科技,當時被認為是遙不可及的幻想,孰知科技發展一日千里,其中不少預言如今已成真,成為我們生活中的一部分。 例如60年前的《星際爭霸戰》(Star Trek)影集裡,太空艦隊成員們所用的「通訊器」,就是現在的手機;液晶電視、平板電腦、語音辨識、AI,也早在1968年的電影《200…

1938年秋天,32歲的卡爾森(Chester Carlson)下班後,走上紐約皇后區一處公寓二樓的一個房間。他打開門,宛如雞蛋壞掉的味道迎面而來,這是他近日做實驗所遺留的氣味,每次乍聞仍覺得刺鼻。他打開燈,用布蒙上口鼻,然後從櫃子拿出硫磺,繼續他的實驗。 發明緣起 卡爾森早就習慣蠟燭兩頭燒。由於父親罹患結核病與脊椎關…

凡納爾·布許(Vannevar Bush)?相信即使是科技產業的圈內人,大多也都對於這個名字感到陌生。其實他對現代科技的發展至關重要,無論是電腦、網際網路、人機介面與多媒體應用,倘若一路回溯過往歷史,最終都會發現他的身影。

真空管?現在除了所謂「發燒級」音響,日常生活中幾乎看不見真空管了吧。沒錯,現今的電子產品幾乎已全面改用電晶體,不過在電晶體出現之前,收音機、電視、雷達、……等電子產品就已紛紛問世,這都是拜真空管發明之賜。 真空管開啟了電子化的時代,若要標誌一個起點,或許是1904年11月16日。這一天,英國物理學家弗萊明(John A…

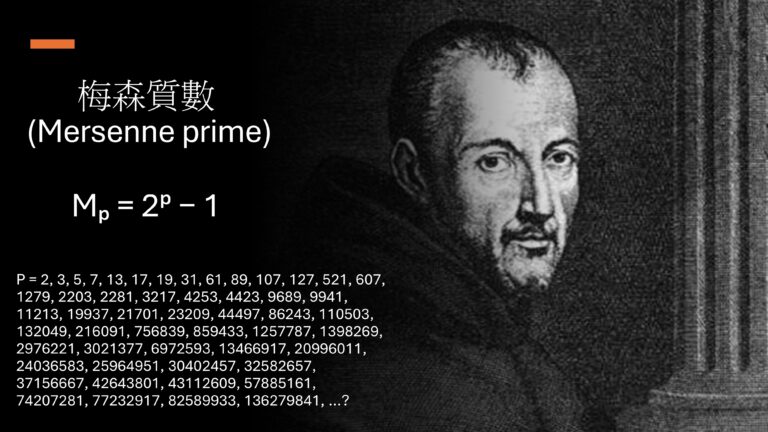

1676年底,三十而立的萊布尼茲離開待了四年的巴黎,返回德國。在巴黎期間,他已構思出微積分此一全新的數學方法,卻沒有公開對外發表,回國後他仍將之暫擱一旁,反而研究起質數來了。 他先在1678年2月發表一篇論文,指出任何大於5的質數減去1或5,一定能被6整除(這也可以表述成「任何大於3的質數都可以寫成6k ± 1」的形式…

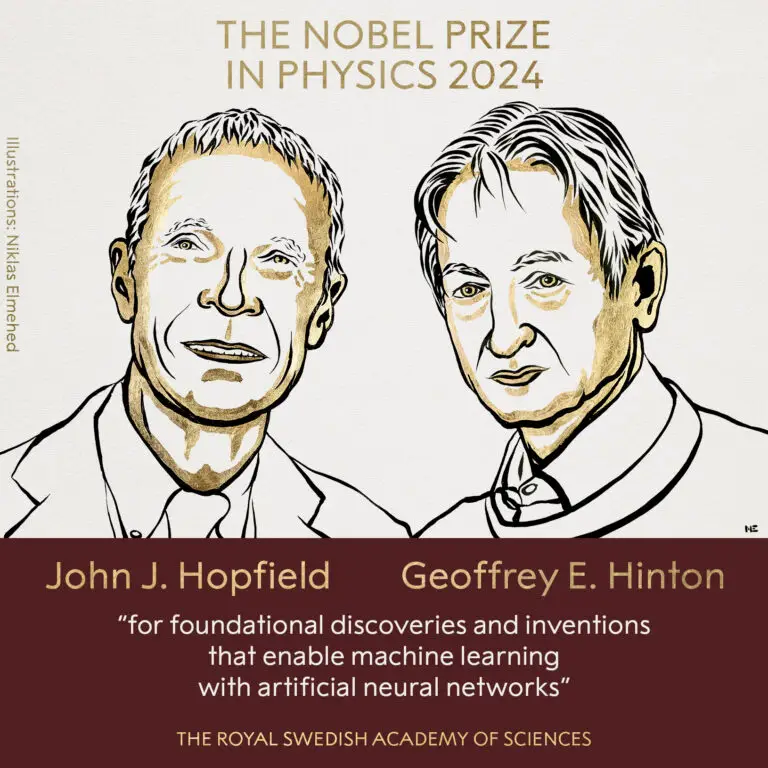

剛剛公布的諾貝爾物理學獎頒給普林斯頓大學的霍普菲爾德(John J. Hopfield)和多倫多大學的辛頓(Geoffrey E. Hinton),以表彰他們「基礎性的發現與發明,使得機器學習得以藉由人工神經網路獲得實現」。 這並非諾貝爾物理學獎第一次頒給與電腦有關的發現或發明。例…

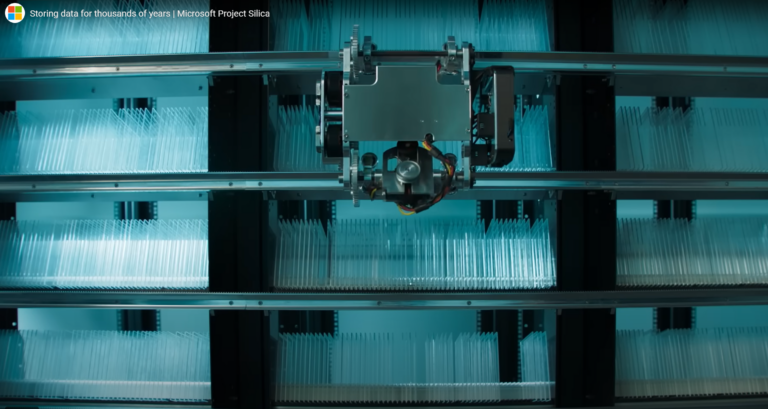

去年底 ChatGPT 橫空出世引起熱烈反應後,OpenAI 的最大金主微軟立刻乘勝追擊,先於二月初宣布將把 ChatGPT 背後的技術整合到搜尋引擎 Bing 與瀏覽器 Edge,接著在三月中公布整合 AI 的 Microsoft 365 Copilot,可自動產生文稿、簡…