關於摩爾,你不知道的幾件事

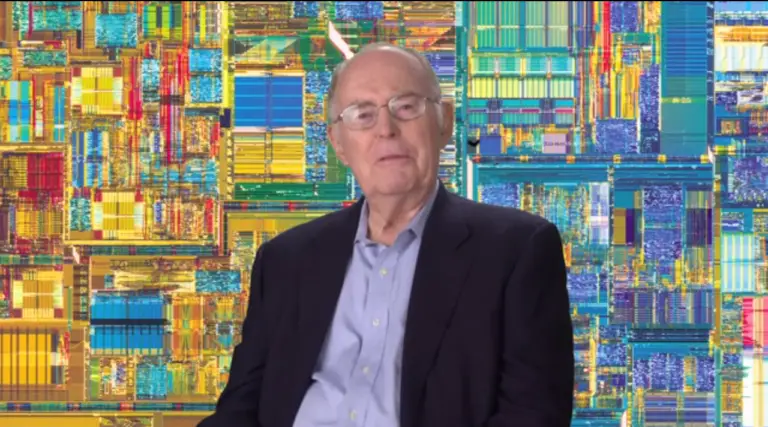

提出著名的「摩爾定律」,也是 Intel 共同創辦人的戈登·摩爾 (Gordon Moore) 於 3 月 24 日以 94 歲的高齡過世了。這兩項成就儼然是摩爾一生的註腳,而這似乎也是一般人對於他的僅有認識,不過關於摩爾,其實還有許多你…

提出著名的「摩爾定律」,也是 Intel 共同創辦人的戈登·摩爾 (Gordon Moore) 於 3 月 24 日以 94 歲的高齡過世了。這兩項成就儼然是摩爾一生的註腳,而這似乎也是一般人對於他的僅有認識,不過關於摩爾,其實還有許多你…

這張照片不是那麼廣為人知,裡面的人物應該也沒多少人認得,不過這張1956年的合影卻極具歷史意義,因為正是這群人在當時召開史上首次的人工智慧研討會,才使得Artificial Intelligence 這個名詞獲得普遍採用,並正式成為一個專門領域,吸引各界紛紛投入研究。因此這張照片可說是標誌了AI 時代就此揭開序幕。 那…

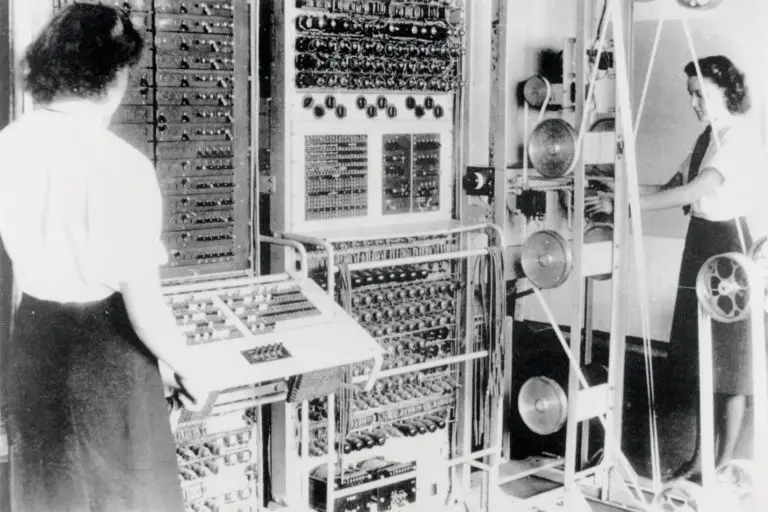

當布萊切利莊園的團隊為了破解德軍新型加密系統「鋸鰩」,秘密地在 1943 年底開發出史上第一台可程式化的數位電子計算機——「巨像一號」(Mark 1 Colossus) 時,大西洋的另一邊,美國陸…

上一篇〈比圖靈更早破解奇謎機的人〉寫到,最先破解奇謎機的其實是波蘭數學家瑞耶夫斯基,而不是圖靈。不僅如此,由於納粹後來又變更加密方式,結果圖靈設計的炸彈解密機用不到兩年就失去作用,最後破解密碼的是另外由別人設計的「巨像」(Colossus) 電腦,而這也成為史上第一台可程式化的數位電腦。 萬一波蘭人的炸彈機不管用 19…

1946年6月,一堆機械與金屬零件陸續運到普林斯頓高等研究院所在的福德大樓(Fuld Hall),經過一樓愛因斯坦的辦公室,搬進地下室。校園內的學者見此莫不大皺眉頭,高等研究院不應該是個安靜的地方,讓愛因斯坦這類的頂…

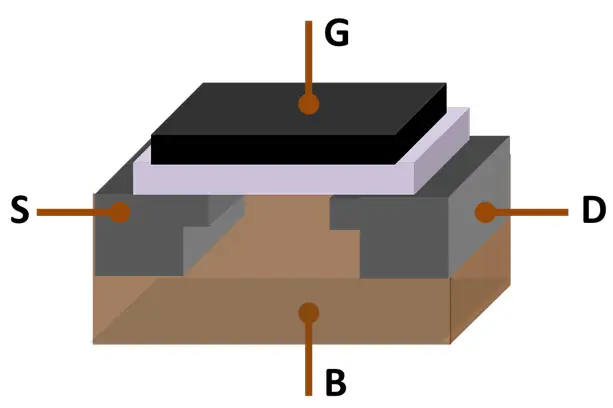

電晶體的種類有很多種,其中最重要的無疑是「金屬氧化物半導體場效電晶體」(簡稱 MOSFET),它的數量佔了所有電晶體 99.9% 以上。據統計,自 1960 年問世直到 2018 年為止,MOSFET 的生產數量多達 1.3×1022 顆。這數目有多大?這麼說吧,如果平均分給全世界 78 億人,每個人可分到 1.7 兆…

1969 年 7 月 20 日,阿姆斯壯與艾德林駕著登月艙,預計再過三分鐘就要降落月球表面,完成前所未有的壯舉。不料,此時導航電腦突然出現「執行超載」的緊急訊息,他們兩人面面相覷,連忙呼叫休士頓:該繼續或中止任務?1961 年,漢密爾頓在勞倫茲博士的實驗室工作兩年後,轉到以

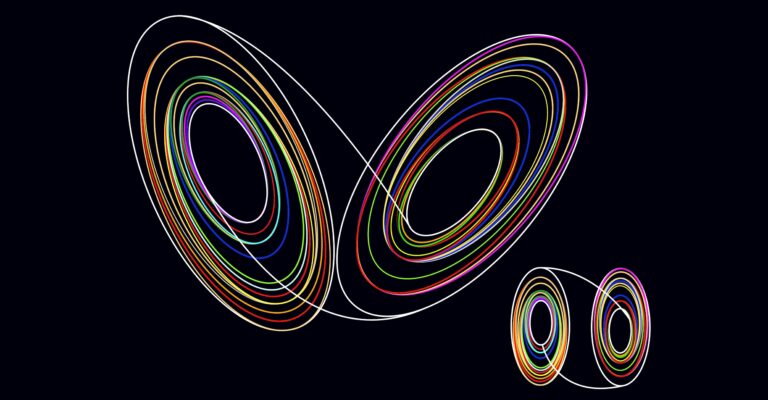

許多人得知「蝴蝶效應」大概都來自電影《侏儸紀公園》,片中那位數學博士為了解釋混沌現象而用了這樣的比喻: 「一隻蝴蝶在北京拍動翅膀,造成(紐約)中央公園從晴天變雨天。」 是的,這個比喻生動地突顯了混沌現象的特性:對初始條件極為敏感,一點點微小的變化最後可能導致截