相隔百年的計算機之夢

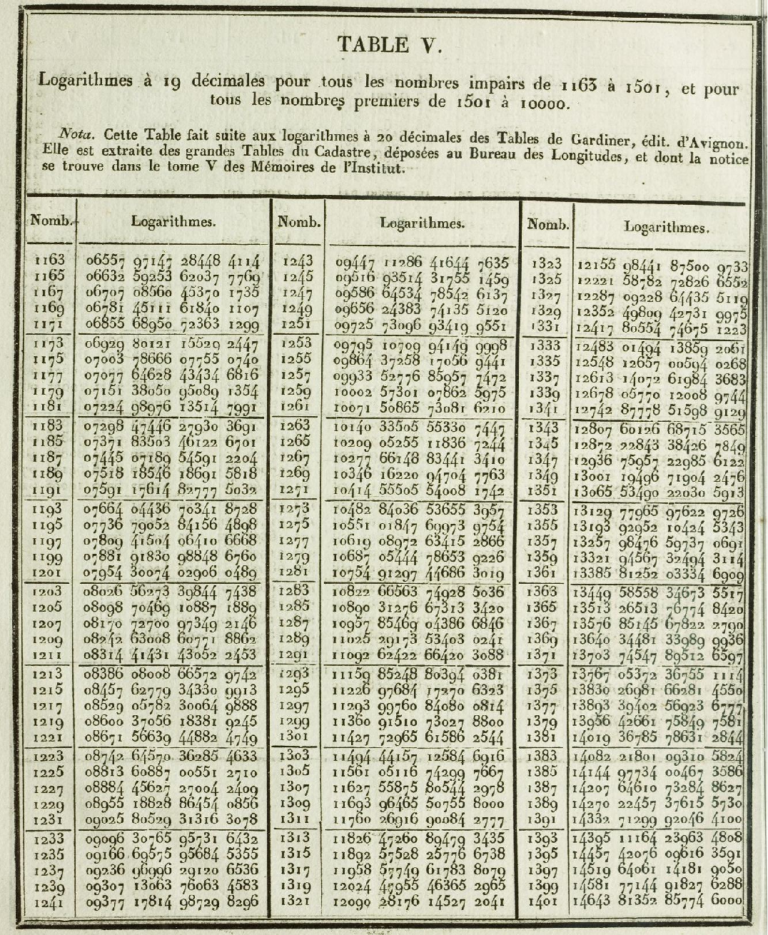

金庸小說中常有這樣的情節:主角因緣際會發現塵封多年的武功秘笈,因而修得絕世武功。上一篇提到巴貝奇發明第一部計算機也是如此,由於他在法國科學院發現蒙塵十多年的十七巨冊數值表,才從中領悟出差分機的原理。 這樣的情節隔了一百多年後再度上演,不過這次發現的不是武功秘

金庸小說中常有這樣的情節:主角因緣際會發現塵封多年的武功秘笈,因而修得絕世武功。上一篇提到巴貝奇發明第一部計算機也是如此,由於他在法國科學院發現蒙塵十多年的十七巨冊數值表,才從中領悟出差分機的原理。 這樣的情節隔了一百多年後再度上演,不過這次發現的不是武功秘

可能很少人會注意到:每年的 5 月 20 日是「世界計量日」(World Metrology Day)。這是為了紀念 17 個國家在 1875年的這一天,於巴黎共同簽署了「公制公約」,同意統一使用公尺與十進位制,並成立「國際計量局」,制定各項標準單位。公尺的長度是由法國制定的,也是法國最先推行十進

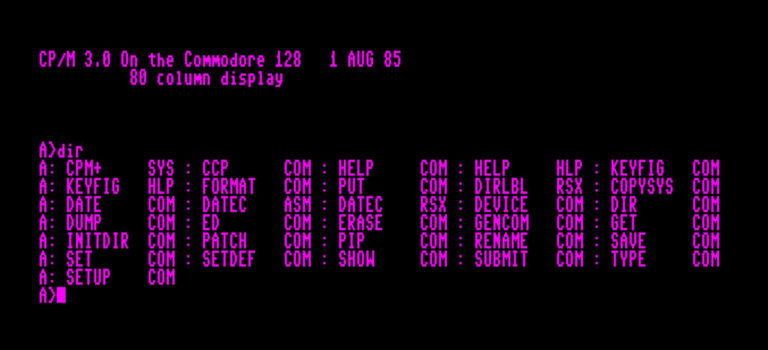

今天媒體上盡是比爾·蓋茲離婚的新聞,而他的財產價值也再次成為討論焦點。我們都知道,蓋茲的財富主要來自於他所創立的微軟公司,但你知道嗎?當初如果不是基道爾 (Gary Kildall) 的一念之差,恐怕就沒有今日的微軟了。故事要從英特爾於 1971 年推出的微處理器 4004 說起。當時還

你應該知道美國喜劇演員傑克布萊克 (Jack Black),或者至少看過他的面孔(他演過《搖滾教室》、《戀愛沒有假期》、《野蠻遊戲》、……等電影)。但你知道嗎?他的媽媽也有精彩的一生,而且間接拯救了阿波羅 13 號上的太空人。傑克的母親叫茱蒂·勒芙·寇恩 (Judith Love Cohen

1833 年,法拉第有一次在做電力實驗時,無意間將燈火靠近硫化銀,結果發現導電能力竟然大增;一旦移走燈火,硫化銀的溫度下降後,導電性又隨之降低。一般金屬在高溫時,導電性都是變差,硫化銀卻剛好相反,令法拉第大感訝異。 硫化銀就是一種半導體。半導體的導電性之所以隨

晶片缺料變成全球性的問題,台積電的重要性特別受到矚目,國人因此譽之為「護國神山」,而且還用實際行動支持,台積電的股東人數在前幾天竟突破一百萬人。一時之間,晶片、半導體變成大家耳熟能詳的名詞。剛好我的【電腦簡史】正進行到半導體的發現,就順便分成幾篇介紹半導體是

要嘛你沒聽過她的名字,要嘛你就會聽過她有「史上第一位程式設計師」的美譽。五年前寫這篇文章時,我也是用這樣的定位看待她,但如今我的看法改變了。 首先,她算不算「史上第一位程式設計師」是有待商榷的。因為巴貝奇在設計分析機時,就曾模擬過多種運算(否則他怎麼知道自己