另一種「關鍵少數」——電晶體 MOSFET的發明

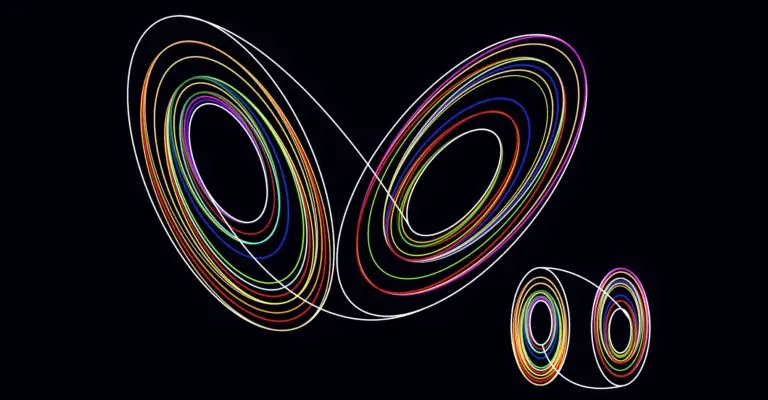

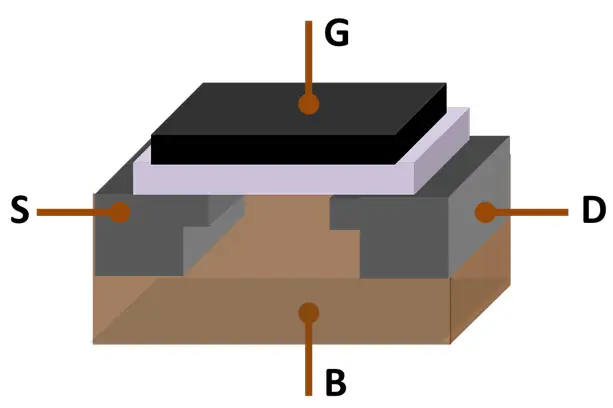

電晶體的種類有很多種,其中最重要的無疑是「金屬氧化物半導體場效電晶體」(簡稱 MOSFET),它的數量佔了所有電晶體 99.9% 以上。據統計,自 1960 年問世直到 2018 年為止,MOSFET 的生產數量多達 1.3×1022 顆。這數目有多大?這麼說吧,如果平均分給全世界 78 億人,每個人可分到 1.7 兆顆。 上一篇的〈純屬意外的發明與發現——矽晶圓氧化層〉,寫到由於 1955 年的一件實驗意外,造成矽晶圓表面產生氧化層,才促成半導體技術的突飛猛進,其中便包括了 MOSFET。但其實它的故事得從更早之前講起……。 理論可行,但就是做不出來 1956 年的諾貝爾物理獎由蕭克利 (William Shockley)、巴丁 (John Bardeen) 和布拉頓 (Walter Brattain) 三人共同獲得,以表彰他們在半導體與電晶體的研究與發現。後兩人率先於 1947 年底發明「點接觸式電晶體」,蕭克利緊接著在一個月後,發明更堅固實用的「接面式電晶體」。不過,他們原本研究的都不是這兩種電晶體,而是「場效應電晶體」,卻始終做不出來,不得已才另闢蹊徑。 場效應電晶體是蕭克利在二次大戰期間想出來的。基本上就是將正負極接在矽晶體兩側,然後在上方施加電場,把矽晶體的電子吸引到表面,形成一條電子通道,藉此控制電流的變化,而達到訊號切換與放大的效果(如圖)。 戰爭結束後,蕭克利回到貝爾實驗室,把構想告訴量子物理博士巴丁和實作經驗豐富的布拉頓,他們也都認為這應該行得通,信心滿滿的開始進行實驗。然而他們試盡各種方法卻都沒有用,巴丁苦思許久後,終於在 1946 年想出問題就在於「表面態」(surface state)。 「表面態」障礙 簡單來說,就是矽晶體中,每個矽原子上下左右會被另外 4…