駁斥不成變助攻——密立根的光電效應實驗

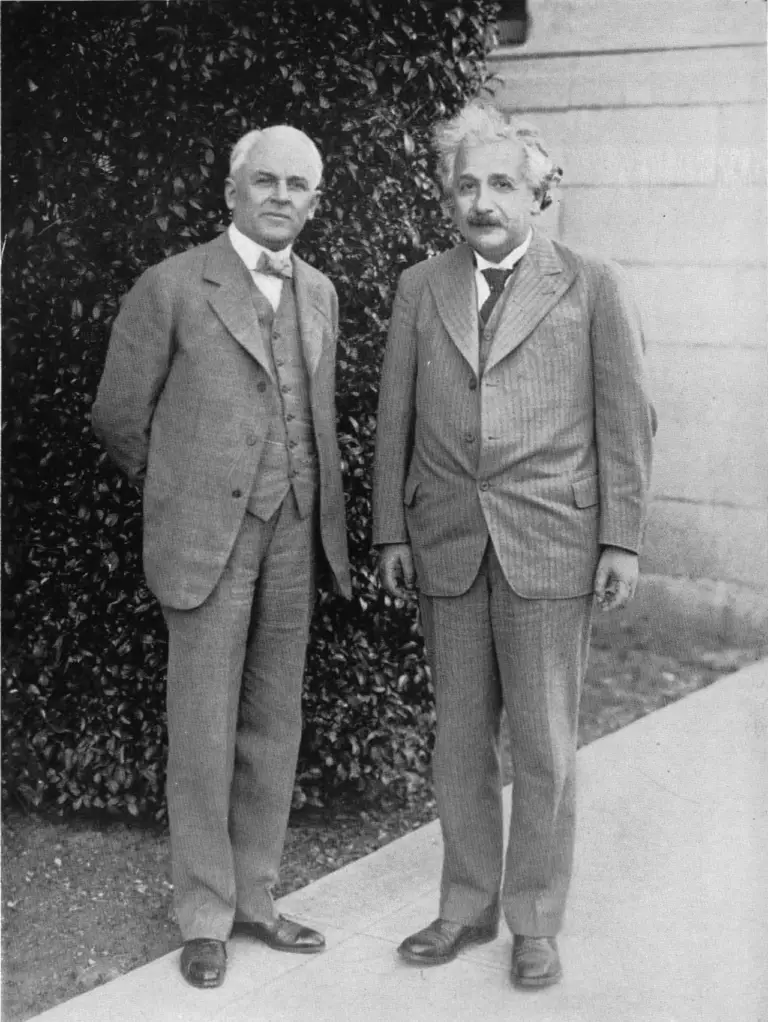

愛因斯坦於1905年發表論文,提出光量子的概念,成功解釋困擾科學家很久的光電效應。不過密立根不以為然,他著手進行實驗,要證明光量子假說是錯的,沒想到卻適得其反……。

愛因斯坦於1905年發表論文,提出光量子的概念,成功解釋困擾科學家很久的光電效應。不過密立根不以為然,他著手進行實驗,要證明光量子假說是錯的,沒想到卻適得其反……。

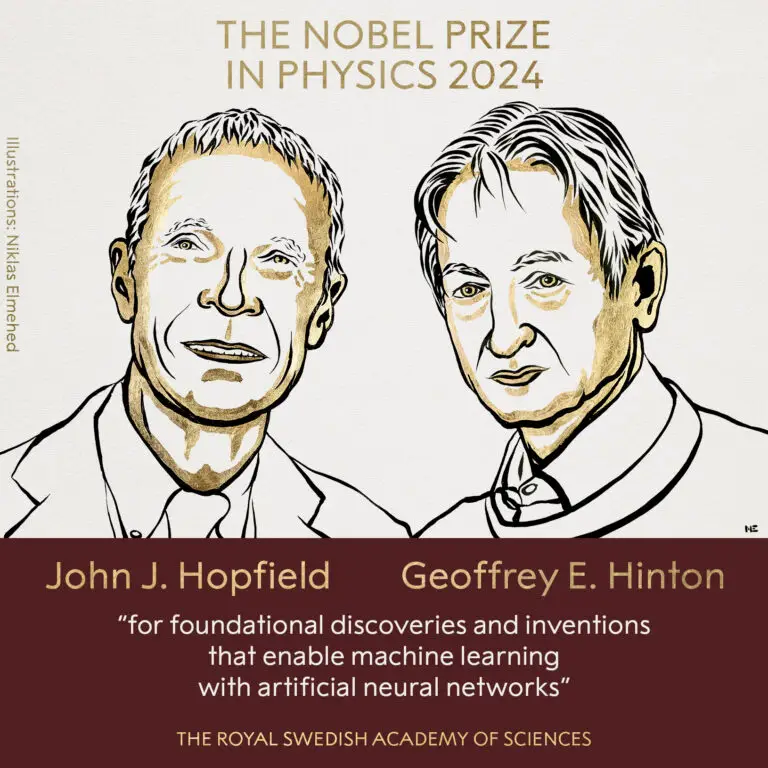

剛剛公布的諾貝爾物理學獎頒給普林斯頓大學的霍普菲爾德(John J. Hopfield)和多倫多大學的辛頓(Geoffrey E. Hinton),以表彰他們「基礎性的發現與發明,使得機器學習得以藉由人工神經網路獲得實現」。 這並非諾貝爾物理學獎第一次頒給與電腦有關的發現或發明。例…

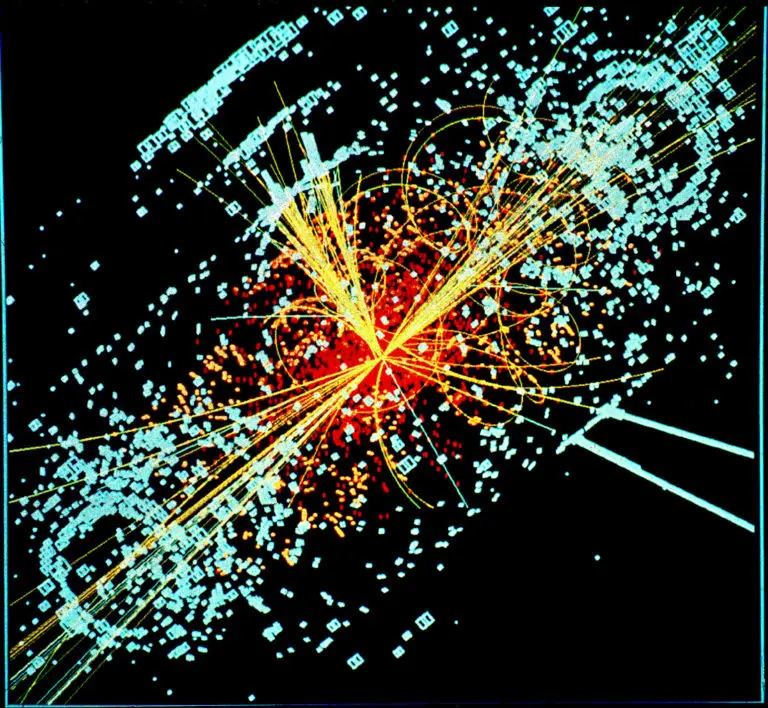

提出「上帝粒子」的希格斯於前天4月8日,以94歲高齡去見上帝了。以下我重新改寫之前發表於《科學史上的今天》的文章,再次回顧希格斯粒子的發現。 1960年代,物理學家用夸克、電子、微中子、光子、……等基本粒子,建立了粒子物理的標準模型,不但可以描述物質的組成,也一併解釋了強核力(讓原子核內的質子與中子結合在在一起)、弱核…

普林斯頓高等研究院,少數頂尖學者方能受邀進駐的學術殿堂。在這裡不須教書、不須產出論文,完全不受俗務干擾,只須專心思考;愛因斯坦、馮·紐曼、哥德爾、狄拉克、包立、李政道與楊振寧、……等大破大立的科學巨擘都曾在此駐足。在這柏拉圖天空的繁星之中,卻有一位連博士學位都沒有,而且不像其他學者來來去去,他一待就超過一甲子,直到20…

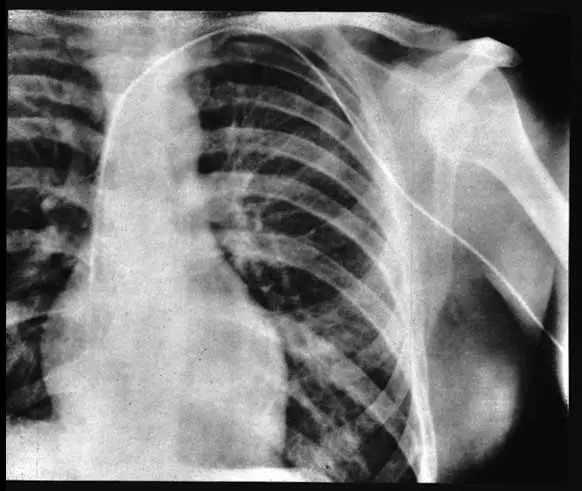

1929 年一個夏天中午,德國艾伯斯華德(Eberswalde)小鎮的奧古斯特-維多利亞(Auguste Viktoria)醫院裡,大夥兒正在休息用餐時,昏暗漆黑的手術室突然閃進兩個人影。領頭的是資深護士狄森(Gerda…

1975 年夏,在辛辛那提大學取得細胞生物學碩士學位的錢嘉韻面臨抉擇:她已獲得獎學金可留校繼續攻讀博士,但未婚夫張南驥還在愛荷華州立大學讀碩士,她應該待在辛辛那提或是轉往愛荷華? 錢嘉韻。圖片來源:國立陽明交通大學神經科學研究所 他們倆原是輔仁大學生物系的同班同學,但大學四年期間,張南驥對錢嘉韻的愛慕之心一直藏在心中。…

去年 (2002年) 的諾貝爾化學獎頒給在「點擊化學」做出重要貢獻的三位化學家,其中美國學者夏普萊斯 (Barry Sharpless) 也曾在 2001 年拿下諾貝爾化學獎,因而成為史上第五位拿到兩次諾貝爾獎的科學家。前面四人分別是: ——瑪麗.居里 (Marie Curie,分獲 1903 年的物理…