自動駕駛的長尾問題

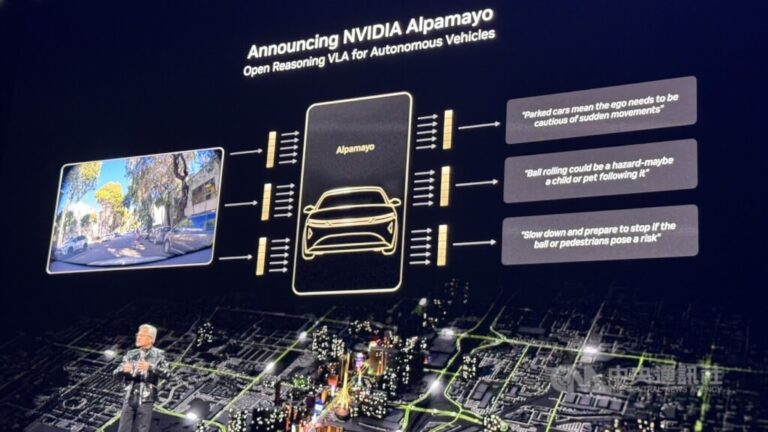

黃仁勳昨天在2026年國際消費電子展(CES)的演講中宣布:NVIDIA將推出世界上第一個會思考、推理的自動駕駛AI模型Alpamayo。 由於它是採用視覺–語言–行動(Vision-Language-Action, VLA)模型,能根據相機的輸入做出判斷,並即時動作,和特斯拉全自駕系統走的是同一路線;又是採取開放式…

NVIDIA的人形機器人開發平台叫Isaac GR00T。你知道這名稱的含意嗎?

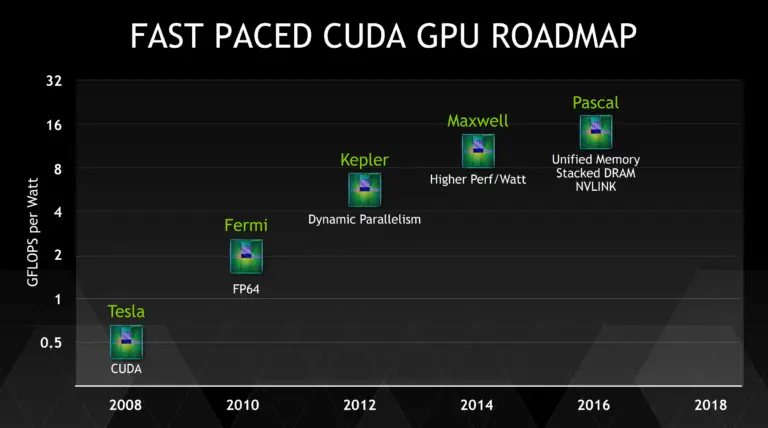

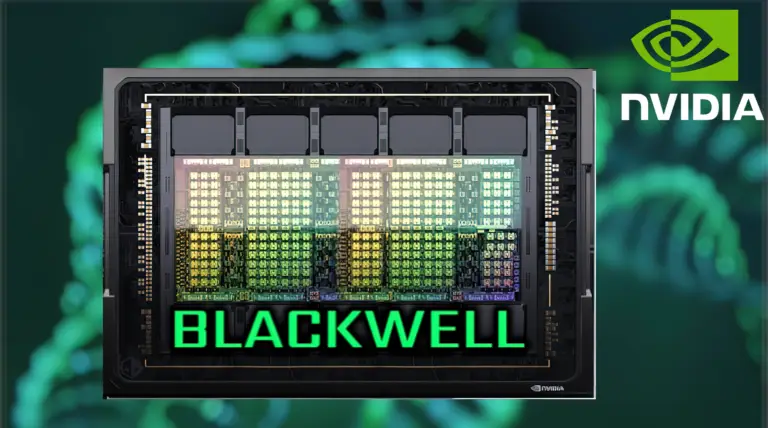

NVIDIA今年才剛推出新的GPU架構Blackwell,沒想到黃仁勳在6月2日的演講中就預告了下一代GPU架構”Rubin”,屆時還會搭配新的CPU “Vera”。 NVIDIA下一代架構與CPU分別命名為”Rubin”與“Vera”。圖片來源:截圖自黃仁勳6月2日的演講 NVIDIA自1998年開始就用科學家為自家…

你知道嗎?Nvidia從1998年開始,一直都用科學家來命名新推出的處理器架構。例如現在最新的處理器GB200,名稱中的”G”和”B”分別就是指Grace CPU和Blackwell GPU。以下便是我所整理的產品地圖,順便讓大家對這些科學家有個粗略認識。若想進一步了解,可參考我之前寫過的這幾篇:1. 為什麼Nvidi…

Nvidia昨夜公布上季營收和獲利,雙雙超乎預期,執行長黃仁勳並表示「加速運算和生成式AI已經到達臨界點」,令人更加期待即將在3月18日發表的次世代GPU “B100”。 Nvidia目前這一代的晶片架構名稱取自「COBOL之母」Grace Hopper(我曾在2021年4月Nvidia發表時,撰文介紹過她),下一代的…