11月16日—真空管問世120週年

真空管?現在除了所謂「發燒級」音響,日常生活中幾乎看不見真空管了吧。沒錯,現今的電子產品幾乎已全面改用電晶體,不過在電晶體出現之前,收音機、電視、雷達、……等電子產品就已紛紛問世,這都是拜真空管發明之賜。 真空管開啟了電子化的時代,若要標誌一個起點,或許是1904年11月16日。這一天,英國物理學家弗萊明(John A…

真空管?現在除了所謂「發燒級」音響,日常生活中幾乎看不見真空管了吧。沒錯,現今的電子產品幾乎已全面改用電晶體,不過在電晶體出現之前,收音機、電視、雷達、……等電子產品就已紛紛問世,這都是拜真空管發明之賜。 真空管開啟了電子化的時代,若要標誌一個起點,或許是1904年11月16日。這一天,英國物理學家弗萊明(John A…

1901 年美洲盃國際帆船賽的電報大亂鬥結束後,美國無線電話與電報公司要求首席工程師匹卡德從美東開始,架設無線電報的收發站。匹卡德對金屬屑檢波器也不滿意,因此和德佛瑞斯特一樣,想要研發出效果更好的無線電波接收器。 不過匹卡德卻不是發想新方法,而是要從已問世二、三十年的碳粒式麥克風著手。為什麼?這得從發明人之一的休斯 (…

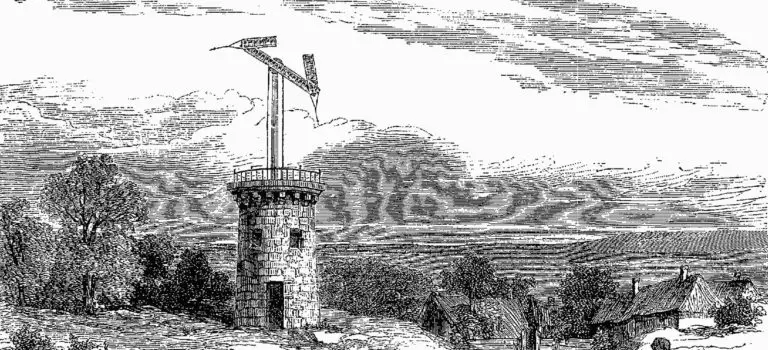

古時候打仗,前線與後方要如何及時傳遞訊息?烽火台或狼煙只能表示緊急狀態,無法傳達額外訊息;快馬加鞭或飛鴿傳書在戰事緊急時又緩不濟急。你或許會以為這在電報發明之前本來就無解,但其實早在十八世紀末(相當於乾隆晚期),就出現一套堪比電報的遠距傳訊系統,可以迅速將各